◆会員情報

会員情報

展示販売

2022 夏の木版画フェア

小津和紙・福井県和紙工業協同組合 会員関連

水性木版画の道具と画材の展示販売会です。それらを扱う専門店が集まり、和紙や彫刻刀などを専門品を見ることができます。アマチュアからプロまで対応できる品揃えです。ワークショップも同時開催します。

会 場:アーツ千代田3331 1F コミュニティスペース

東京都千代田区外神田6-11-14

会 期:2022年8月5日(金)?7日(日)10:00~18:00

(初日は12:00から、最終日は17:00まで)

主 催:2022夏の木版画フェア実行委員会

東京都千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 B109

電話:050-3304-9001

Email:infodesk@endeavor.or.jp

出 展:株式会社小津商店・道刃物工業株式会社・

越前和紙の里「卯立の工芸館」・マルハチ産業株式会社

関連HP:

https://www.3331.jp/ 千代田アーツ3331

https://endeavor.or.jp/mi-lab/gallery/fair2022-sales/

2022年8月5日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

和紙情報

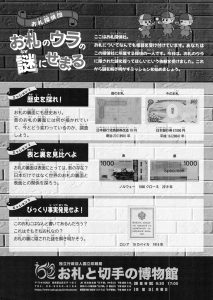

令和4年度 第1回特別展示

お札探偵団 お札のウラの謎にせまる

日 時:2022年4年7月20日(水)~ 8月28日(日)9:30~17:00

休館日:月曜日(祝日の場合は開館し翌日休館)

会 場:独立行政法人 お札と切手の博物館 2F展示室

114-0002 東京都北区王子1-6-1

問合せ:tel 03-5390-5194

内容:博物館HPより

お札といってまず思い浮かべるのは表面の肖像でしょうか。本展示は、「お札の顔」として注目を集める表面の図柄に隠れてしまいがちな裏面にスポットを当てるものです。三つ子の探偵キャラクターとともに日本を含む世界中のお札の裏面にまつわる様々な事柄を発見していきます。夏休みの自由研究のテーマとしても最適です。

関連HP https://www.npb.go.jp/ja/museum/tenji/tokubetu/index.html

2022年7月20日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

福井県立大学 子どもから大人まで県大で学ぼう 公開講座

特別企画講座 (福井学シリーズ)

全5回「神と紙の里の匠たちー世界に広がる越前和紙の世界」

講義形式:Zoom

参加費:無料

申込方法:福井県立大学HPから

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/course/online.cgi

企画教員:杉村和彦 図書館長・学術教養センター教授

第1回 人間国宝が語る職人哲学 終了

日時:6月2日(木) 19:30~21:00

講 師:岩野市兵衛 人間国宝九代目

増田頼保 県立大学非常勤講師・ 画家・和紙造形作家

第2回 和紙のソムリエが語る世界戦略 終了

日 時:6月9日(木) 19:30~21:00

講 師:杉原吉直 有限会社 杉原商店 代表取締役社長

第3回 職人アーティストが語る飛龍ワールド 終了

日 時:6月16日(木) 19:30~21:00

講 師:長田和也 株式会社 長田製紙所 代表取締役社長

第4回 創作和紙の匠が語る色彩造形 申込受付中(6/22まで)

日 時: 6月23日(木) 19:30~21:00

講 師:瀧英晃 株式会社 滝製紙所 代表取締役社長

増田頼保 県立大学非常勤講師・画家・和紙造形作家

第5回 越前和紙とアメリカ和紙文化の架け橋 申込受付中(6/29まで)

日 時:6月30日(木) 19:30~21:00

講 師:ニコラス・クラディス IOWA大学講師

増田頼保 県立大学非常勤講師・画家・和紙造形作家

問合せ:福井県立大学(担当:連携・研究課)

TEL 0776(61)6000 平日8:30~17:15

関連HP https://www.fpu.ac.jp/openfpu/

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/pdf/pamphlet_202204.pdf

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/pdf/info/1016.pdf

2022年6月20日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

会員情報

TV放映

NHKワールド Japanology Plus Washi: Japanese Paper

阿久津智広 会員関連

『Japanology Plus』は日本文化をNHKワールドTVで海外向けに紹介する教養番組です。そのため、会話は英語でテロップも英語表記になります。日本国内ではNHK BS1で放送されています。

今回は全体を通して当会例会委員長の阿久津智広さんが、ピーター・バラカン(Peter Barakan)さんに受け応える形で「和紙」を紹介します。

放送予定:5月31日(火)4:30~5:00

TVチャンネル:NHK-BS1

海外放送:下記HPでアップ中

関連HP:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2032262/

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/japanologyplus/

2022年5月10日 |

トピック:会員情報

◆後援情報

後援情報

オンライン公開研究会と企画展示

第14回公開研究会 「膠玄と色」

膠文化研究会 Nikawa Labs 関連

公開研究会:6月4日(土)13:00 ~ 16:10

オンライン:Zoomウェビナーによる配信

参加希望:事前登録受付(5月6日(金)より開始)

定 員:400名

主 催:膠文化研究会

後 援:文化財保存修復学会・国宝修理装?師連盟・和紙文化研究会

参 加 費:3,500円(事前振込)

受付期間: 5月6日(金)~ 5月27日(金)

参加費払込期限: 5月30日(月)17時まで

参加申込み方法:下記URLよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D9krtoFmRJeAo_6DZPOCkQ

◆ 事務局より、参加費お振込口座のご案内をご登録いただいたメールアドレスにお送りいたします。

◆参加費のお振込みを確認後、ウェビナー視聴URLをメールにて送付いたします。メールの送付に数日を要する場合がございます。

◆当日不参加の場合であっても、参加費の返却はいたしませんのでご了承ください。

【プログラム】

13:00 ~13:10 開会挨拶

13:10~13:50 「書の鑑賞と料紙」

講師:島谷弘幸〔独立行政法人国立文化財機構理事長

(兼)九州国立博物館長〕

13:50~14:30 「古梅園の歴史と伝統を守り続ける墨づくり」

講師:竹住 享 〔株式会社古梅園 取締役営業部長〕

14:30~14:50 墨の構造と機能について

講師:宇髙健太郎 〔美術家、東京文化財研究所客員研究員〕

14:50~15:00 休憩

15:00~15:30 展示解説 (竹住 享、宇髙 健太郎)

15:30~15:50 質疑応答

16:00~16:10 閉会挨拶

〈プログラムは変更となる場合があります。〉

企画展示 古梅園所蔵の古墨と書籍資料

期 間:6月5日(日)~6月9日(木)10:00 ~17:00

6日月曜は休館 ※入場は30分前まで

会 場:東京藝術大学大学美術館 陳列館1階

〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 電話03(5777)8600

入 場:無料

アクセス:JR上野駅公園口、地下鉄千代田線根津駅より徒歩10分

京成線上野駅、地下鉄銀座線・日比谷線上野駅より徒歩15分

関連HP:

http://nikawalabs.com/index/

http://nikawalabs.main.jp/index/?page_id=1692

2022年5月10日 |

トピック:後援情報

« 古い記事

新しい記事 »