Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、5月18日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学は5回まで可能です。1回あたり500円必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 5月オンライン例会

日 時:5月21 日(土)13:30 ~16:00

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 宍倉ゼミ「植物繊維と紙の変遷 第6回」(下記参照)

14:40 ~ 15:40 連続3回シリーズ「宮内庁書陵部の保存・修補について」第二回(下記参照)

15:45 ? 16:00 第33回定期総会

16:10 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*また、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

〔宍倉ゼミ〕『植物繊維と紙の変遷 第6 回「木材パルプの種類と性質」』

DMS使用予定

宍倉佐敏 会員

木材繊維の紙が発見されて250 年にも達していない、本材パルプが機械で連続抄紙して造られたのは150 年程前であるが、現在世界の紙の95% 以上が木材繊維で生産されているその発展は驚異的である。

今後も紙の主原料である傾向は継続すると思われるので、木材パルプの種類と性質を知っておくことは意義あると思う。

木材パルプの原料となる樹木には針葉樹材と広葉樹材があり、これらの特徴として針葉樹は三椏に近い長さが有り活用法に依つては和紙にも使える、広葉樹は細く短い繊維なので竹繊維などに類似している、毛筆書画用紙に向いていると思うが、その種類に依っては手漉き紙には無理な繊維もある。

木材を紙にするには当然単繊維化する必要があり、その製法には物理的又は機械的製法と化学的製法が有り、化学的製法の中に木材チツプを酸性薬品で蒸煮するサルファイト法とアルカリ薬品で蒸煮するクラフト法がある。同一樹種でもこれらの製法の違いにより性質は大きく異なり、木材パルプは和紙原料である椿や三椏に比べ大変複雑であるが、身近に在る色々の紙類の原料や、その製法を知ることは紙を勉強する為には重要と考える。

連続3回シリーズ「和紙宮内庁書陵部の保存・修補について」第二回

吉野敏武・櫛笥節男・三浦修子 会員

このシリーズでは、宮内庁書陵部及び蔵書史料の閲覧・出納業務や、書庫内での保存管理と閲覧停止本の調査などのほか、修補係の史料修補の道具や修補方法を説明することにしています。

和紙研には書稜部関係者が3名おり、各業務を担当していた者がそれぞれお話しすることにします。

出納係という資料の管理部分は、元出納係書庫担当の櫛笥節男氏にご説明をいただき、修補係という修補部分に関しては元修補師長の吉野敏武が話した上で、現在修補係員で修補をしている三浦修子氏が簡単な虫損直し方法をお見せすることなど、3回に分けて紹介します。

第2回目の今回は、書陵部の保存利用業務を中心に紹介予定です。

2022年5月5日 |

トピック:例会

◆会員情報

会員情報

出 版

『和紙だより 集冊』発刊のお知らせ

福井県和紙工業協同組合 会員関連

2004~2021年までの18年間にわたり発行された全65号(A4判4頁)を数える「和紙だより」が集冊となりました。

紙関係の定期出版物で長く続いているのは、「百万塔」〈(公財)紙の博物館〉、「和紙の里」〈越前和紙を愛する会〉、「和紙文化研究」〈当会〉、そして「和紙だより」でした。昨年、惜しまれて終刊となりましたが、越前和紙関係のみならず、他の産地・研究者・使い手・流通など、和紙の関わる様々な分野を対象とした紙面構成は特筆すべきことでした。そのことからも、これが記念として残す目的でまとめられたことは意義のあることと思います。

また、「あとがき」に「春夏秋冬の季節感ある色和紙に縦組みで印刷された各号は、「和紙だより」に相応しい体裁を備えていました」とあります。和紙で季節感を表す、なんといい響きでしょう。特にマスクと出会いの少ない現在には、ほっとさせられます。(日野)

名 称:和紙だより

発行所:福井県和紙工業協同組合(理事長 五十嵐康三)

編集所:Office YOMOSA

編集長:右衛門佐美佐子(よもさ みさこ)

デザイン:田中裕子

部数:2,000部

全国の和紙組合、和紙関連問屋さん、和紙研究者、ショップ、紙漉場を始め、インテリアデザイナー、建築家、アーティスト、プロデューサー、福井県内のデザイン関係団体、海外の和紙ファンなどに無料配布してきました。扱う内容は、和紙に関わる人へのインタビュー記事、和紙関連研究会やシンポジウムレポート、学術情報、漉き場紹介、ショップ紹介、全国産地の新しい取組、マーケティング情報、座談会、など、小さな情報誌(A4 4P)ながら硬軟取り混ぜた丁寧な記事づくりでご好評をいただきました。

コロナ禍の逆境の中、また不安定な世相ではありますが、取材でご縁のあった和紙職人や和紙関連の方々、研究者やアーティストの皆様と、素晴らしい和紙の伝統を引き継ぎ、未来に繋げ、伝統産業の新たなフェーズを模索して参りたいと考えております。

皆様には、長年に渡る御愛読、御協力、御支援をありがとうございました。

2022年3月吉日

(以上、五十嵐理事長と右衛門佐編集長の集冊発刊の挨拶より抜粋)

〈集冊版〉

判 型:A4版

装 丁:並製・無線綴(表紙は和紙)・モノクロ

頁 数:272頁

発行日:2022年2月28日

特別頒布について

頒 布:希望者には頒布できますが、限定出版につき部数に限りがあります。

申込先:福井県和紙工業協同組合(問合せもこちらへ)

〒915-0232福井県越前市新在家8-44 パピルス館内

電話:0778-43-0875 メール:info@washi.jp

特別価格:2000円(送料込)

振込先:郵便振替00770-2-3635(発送の際、振込用紙を同封致します)

関連HP:https://washidayori.jimdofree.com/

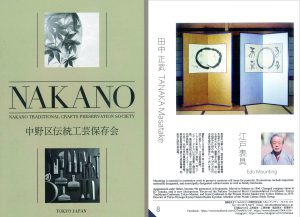

1表紙

2 表紙

3 もくじ

4 2008年夏号 漉き場探訪 九代 岩野市兵衛さん

5 2017年冬号 越前和紙への提言 増田勝彦さん

2022年5月5日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会

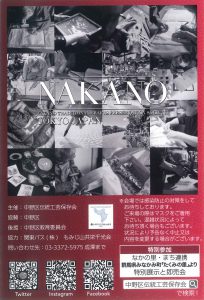

第31回中野区伝統工芸展 伝統工芸の実演と即売会

田中正武 会員関連

期 日:2022年6月10日(金)~12日(日) 10:00~17:00

会 場:なかのZERO西館1・2階

美術ギャラリー1・2階 学習室A・B 学習室1

164-0001中野区中野2-9-7 03(5340)5000(代)

特別参加:なかの里・まち連携 群馬県みなかみ町「たくみの里」より

主 催:中野区伝統工芸保存会

協 賛:中野区

後 援:中野区教育委員会

問合せ:03(3372)5975 成澤まで

アクセス:JR中野駅南口下車徒歩8分

関連Web https://twitter.com/nakano_kougei

https://www.nihon-kankou.or.jp/tokyo/detail/13114ba2212097031

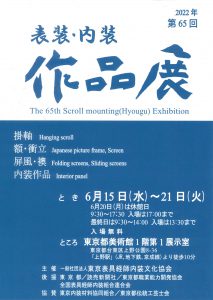

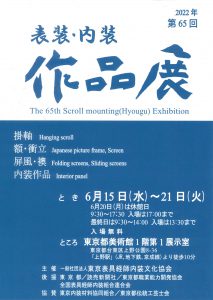

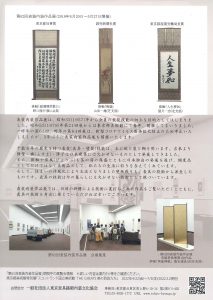

第65回表装・内装 作品展 The 65th Scroll mounting(Hyougu)Exhibition

掛軸 Hanging scroll

額・衝立 Japanese picture frame,Screen

屏風・襖 Folding screens,Sliding screen

内装作品 Interior panel

期 日:2022年6月15日(水)~21日(火) 9:30~17:30

休館日20日(月) 21日9:30?14:00 入場13:30まで

会 場:東京都美術館1階第1展示室

100-0007東京都台東区上野公園8-36 03(3823)6921(代)

入 場:無料

主 催:一般社団法人東京都表具経師内装文化協会

協 賛:東京都内装材料協同組合・東京都伝統工芸士会

後 援:東京都・読売新聞社・東京都職業能力開発協会・全国表具経師内装

組合連合会

アクセス:JR・京成・地下鉄ともに 上野駅より徒歩10分

関連Web http://www.tokyo-hyougu.jp/index.html

2022年5月5日 |

トピック:会員情報

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、4月13日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学は5回まで可能です。1回あたり500円必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 4月オンライン例会

日 時:4月16 日(土)13:30 ~15:30

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 15:30 陳 剛「中国手漉き紙の現状」(下記参照)

15:40 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*また、海外からの参加ですので、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

招聘講師発表

題 名「中国手漉き紙の現状について」

上海復旦大学文物与博物館学系教授 陳 剛 講師

紙の発明は文化の伝承、社会の進歩などに重要な役割を果たした。長い発展歴史の中で、中国の製紙原料は麻、皮から竹に代わり、使用範囲は拡大した。書写、印刷、書画、包装、祭祀などの各分野に及び、人々の生活の中で不可欠な材料となり、書画芸術の発展にも重要な役割を果たしている。中国手漉

き紙の産地分布の広さ、種類の多さは、世界範囲から見ても類のないことである。

発表者が率いる研究チームは、2006 年から中国全土に於ける手漉き紙産地百か所以上の調査を行った。今回の発表は、調査の経緯と結果を踏まえ、手漉き紙の種類と区域分布の現状、中国手漉き紙の代表である皮紙、竹紙、宣紙などの製作技術を紹介し、中国の伝統的な製紙技術の特徴と精妙さを味わう。

その上で、原料の前処理、叩解、抄紙、乾燥など製紙工程の順で、中国伝統的な製紙技術の多様性を紹介した。そして、伝統製紙技術の保護の現状と課題、例えばその価値評価、伝統的な手漉き紙の復元や市場開拓なども議論される。

■発表者プロフィール

陳剛、1969 年生まれ。中国上海復旦大学文物与博物館学系教授、復旦大学文化遺産保護研究センター主任。

1991 年復旦大学物理二系文化財保存学科卒業、1994 年同大学大学院物理化学修士課程を修了し、2004 年東京藝術大学文化財保存学( 博士課程) を修了した。

1994 から復旦大学文博学院(後に文物与博物館学系)助手、講師、副教授を経て、2014 年から現職。主に紙文化財の保護研究に従事し、伝統的な製紙技術の科学研究、紙劣化のメカニズムとその防止研究、博物館環境などを含む。中国国家重点研究開発計画、教育部、上海市などから研究プロジェクトを引き受け、中国国内21 省市70 市県の代表的な伝統的な製紙点約100 カ所以上に及び調査を行った。「中国手工竹紙製作著作3 部を出版し、公式出版物に40 編余りの論文を発表した。

現在、東アジア文化遺産保護学会紙文化財専門委員会執行委員、中国科学技術史学会製紙史と紙文化財保存専門委員会常務理事、伝統工芸研究会理事、上海市工業美術設計協会理事を務めている。全国文化財保護標準化技術委員会委員、全国文化財保護職業教育教育指導委員会委員を務めたことがある。

1 調査個所を示す地図(★)

2 竹紙調査の風景(2006年福建長汀にて)

3 竹原料の人尿発酵(浙江富陽にて)

4 ロバ牽引する石碾で桑皮をひく(山東曲阜にて)

2022年4月7日 |

トピック:例会

◆会員情報

会員情報

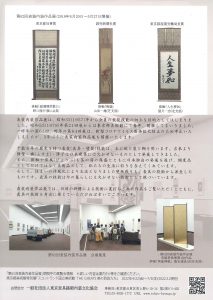

連載企画 川崎市市民ミュージアム被災収蔵品レスキューの記録

「被災収蔵品処置の記録 ―収蔵品を追う―

~写真分野編~<ラブリイ子爵の写真アルバム『日清戦争』>」

花谷敦子 会員関連

「被災収蔵品処置の記録―収蔵品を追う―」では、ミュージアムの収蔵品を紹介すると同時に、収蔵品に施した処置をお見せしながら、作品・資料の保存や修復についてご説明いたします。(川崎市市民ミュージアムHPより)

2020年12月より始まった「連載企画 川崎市市民ミュージアム被災収蔵品レスキューの記録」ですが、3月25日に公開された写真分野のレスキューについては会員の花谷さんが登場します。

関連HP

https://www.kawasaki-museum.jp/rescue/rescue_archive/25817/

また、すでに公開されています「収蔵品レスキューの映像記録」についてもあらためてご紹介します。

映像冒頭のナレーションから

2019年10月12日 台風19号により川崎市市民ミュージアムは被災しました。この映像は被災してから1年間の活動を記録としてまとめたものです。複数の分野にわたる厖大な収蔵品を持つミュージアムにおいて、浸水がどのような被害をもたらし、水没した収蔵品を救い出す作業が、どのように進められてきたのか、職員や関係者が撮影した映像や画像を用いてご紹介します。

現在世界的な気候の変動により、各地で自然災害が多発し、人命の救助はもちろんのこと、文化財の被災やそのレスキュー活動も身に迫った課題となりつつあります。当館の事例を多くの方に知っていただくことで、今後の文化財の保全と防災のための学び考える機会となれば幸いです。

https://www.kawasaki-museum.jp/rescue/

2022年4月7日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »