◆和紙情報

展覧会報告

膠を旅する 表現をつなぐ文化の源流

会 期:2021年5月12日(水)~6月20日(日)

会 場:武蔵野美術大学 美術館

問合せ:武蔵野美術大学 美術館・図書館

電話:042-342-6003 mail:m-l@musabi.ac.jp

この展覧会は、武蔵野美術大学共同研究「日本画の伝統素材『膠』に関する調査研究」の成果発表展として、膠づくりの歴史的・社会的背景を見つめ直す現地調査のドキュメントを中心に、壁面一杯に展示された様々な膠、原料となる幾重にも重ねられた牛一頭分の皮、他にも画材関係・様々な皮の利用風景など貴重な資料が展示され、さらには美術館所蔵の日本画等の膠を用いた作品表現もご紹介されました。

新型コロナ感染症の緊急事態宣言関係で、公開を制限されてしまい、限定した形での一般公開となってしまいましたが、その様子を映像にまとめたものが公開されておりますのでご覧ください。

記念出版:内田あぐり監修『膠を旅する』(青木茂・上田邦介・金子朋樹、他著

2012/5 国書刊行会)B5変形・240頁・本体3,800円

YouTube 「膠を旅する 表現をつなぐ文化の源流」

https://www.youtube.com/watch?v=128vWyMogb0

2021年7月12日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

会員情報

新刊情報

『正倉院紀要 43号』 日野楠雄 会員関連

『正倉院紀要43号』が宮内庁正倉院事務所から3月に発行され、4月21日に報道発表されました。今回は2016~19年まで4年間に行なわれた正倉院宝物「筆」特別調査の報告が掲載されています。宮内庁のHPでは全頁が公開(カラー)されていますのでご参照下さい。

今回の調査結果における成果は、東アジアの筆の歴史や書の歴史にとって重要は意味をもっており、さらには、中国では消滅したとされる「紙巻筆」が、日本では、奈良時代から綿々と今日まで受継がれていることを示唆するものであり、日本の毛筆文化にとって意義深いものとなりました。(日野)

目次

正倉院宝物特別調査 筆調査報告 日野楠雄・荒井利之・橋本貴朗・

藤野雲平・向久保健蔵

正倉院所蔵の巻筆と書蹟 荒井利之

茶地花樹鳳凰文﨟纈?の文様染め技法に関する一考察 片岡真純

年次報告

正倉院櫃類銘文集成(二)-慶長櫃・元禄櫃― 飯田剛彦・佐々田 悠

正倉院文書にみる筆の諸相-材質を中心に― 杉本一樹

参照(軸と毛の材質調査)

紀要6号「正倉院宝物の竹材筆調査報告」(筆管調査)1984年(昭和59 )

紀要37号「毛材質調査報告」2015年(平成27)

宮内庁 HP

https://shosoin.kunaicho.go.jp/bulletin

関連HP

https://www.yomiuri.co.jp/local/nara/news/20210426-OYTNT50180/amp/

「研究用模造品」

2021年5月24日 |

トピック:会員情報, 書籍情報

◆会員情報

会員情報

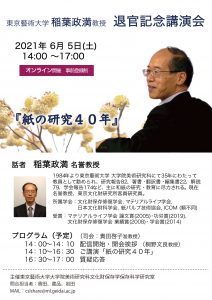

講演会 東京藝術大学退官講演会

『紙の研究40年』 稲葉政満 会員関連

日 時:2021年6月5日(土)14:00~17:00(終了予定)

話 者:稲葉政満

プログラム:

14:00~14:10 配信開始・開会挨拶(桐野文良教授)

14:10~16:30 ご講演「紙の研究40年」

16:30~17:00 質疑応答

司会:貴田啓子准教授

開催方法:オンライン配信(Zoom ウェビナー)

申 込:事前登録制

関連HPか、添付パンフのQRコードから登録できます。

参加方法:Zoomウェビナーにてオンラインでリアルタイム配信。事前登録が必要になりますのでご注意ください。

主 催:東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存科学研究室

問合担当者:貴田、蔵品、岩田

mail:cslshare@ml.geidai.ac.jp

関連HP

https://zoom.us/webinar/register/WN_pSSUa0-dTsa-GQD7i0JAoA

2021年5月23日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

展覧会

紙の博物館開館35周年記念企画展「源太から始まる近代和紙の系譜」

会 期:1月10日(日)~3月31日(水) 9:00~17:00

休館日:月曜(祝日の場合は翌日休)

会 場:〒781-2103 高知県吾川郡いの町幸町110-1

TEL.088-893-0886 FAX.088-893-0887

入館料:大人500円 小・中・高生100円 年間観覧券 1,500円

手漉き体験:400円(色紙2枚・はがき8枚)

記念冊子:300部限定 希望者に無料配布(入館時に受取)

交 通:徒歩 土讃線伊野駅下車、約10分。

徒歩 とさでん交通路面電車「伊野終点」下車、約10分。

車 伊野ICから約10分。

駐車場:無料(大型3台、普通車50台)

https://kamihaku.com/

https://kamihaku.com/info/4601

https://kamihaku.com/yoshiigenta

2021年3月25日 |

トピック:和紙情報

和紙だより 〈最終号〉

最新号 第65号(2021年秋冬号)

1頁

和紙な人々:ハタノワタル(畑野 渡)さん(紙漉き職人・和紙作家・紙漉キ ハタノ主宰)「生活規定材としての和紙を普通につなげたい」

2頁

レポート:ZOOMシンポジウム「越前和紙の里の未来を考える」開催

3頁

取組紹介:越前和紙ブランディング戦略策定 Bespoke Washi Echizenへの挑戦

4頁

情報欄

ふすま展

紙媒体「和紙だより」発行最後のお知らせ

関連HP:https://washidayori.jimdofree.com/no-65/

2021年3月25日 |

トピック:和紙だより

« 古い記事

新しい記事 »