◆和紙情報

展覧会

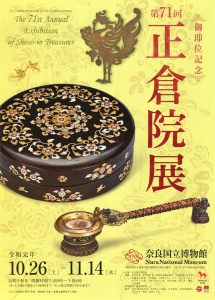

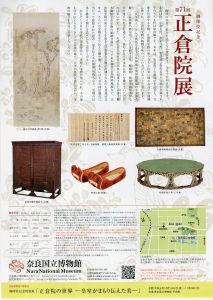

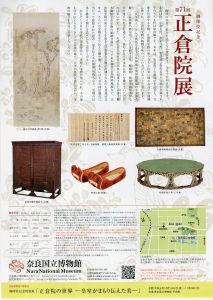

御即位記念特別展「正倉院の世界」-皇室がまもり伝えた美-

会 期:前期10月14日?11月4日 後期11月6日~24日

午前9時30分~午後5時 (金曜・土曜、11月3日(日・

祝)、4日(月・休)は午後9時まで。休館日は月曜日、11

月5日(火)。ただし10月14日(月・祝)と11月4日(月・

休)は開館

会 場:東京国立博物館 平成館

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9

記念講演会

①「正倉院をまもる」西川明彦氏 (正倉院事務所長)

日 時:10月20日(日) 13:30~15:00(13:00 開場予定)

申 込:期間終了

②「正倉院宝物研究の最前線」猪熊兼樹(東京国立博物館 特別展室長)、三田覚之(同館 工芸室研究員)

日 時:11月17日(日) 13:30~15:00(13:00 開場予定)

申 込:往復はがき

「往信用裏面」に、(1)希望する講演会の番号(②)、(2)参加者全員(最大2名まで)の氏名・ふりがな、(3)代表者の郵便番号・住所、(4)代表者の電話番号を、「返信用表面」に代表者の郵便番号・住所・氏名を明記のうえ、下記までお申し込みください。なお、申込は各回お1人(または1組)につき1通までです。

〒150-8551 東京都渋谷区渋谷1-3-9ヒューリック渋谷1丁目ビル3F ユース・プラニング センター内「御即位展」イベント係

締 切:9月30日必着

主催:東京国立博物館・読売新聞社・NHK・NHKプロモーション

協 賛:岩谷産業・大和ハウス工業・凸版印刷・丸一鋼管

https://artexhibition.jp/shosoin-tokyo2019/topics/20190724-AEJ94011/

パンフ表裏

2019年9月11日 |

トピック:和紙情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、9月19日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 9月例会

日 時:9月21日(土)13:30 ~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第23回宍倉ゼミ 宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「越前の機械漉き和紙について」石川浩会員(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第22 回 宍倉ゼミ P C・プロジェクター・DMS使用

題 名「和紙 風土・歴史・製法(柳橋真著) -5『琉球紙と麻紙』」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

沖縄が琉球と呼ばれていた1609 年に薩摩の島津家に武力で侵入・支配され、中国貿易による利益を独占された結果、輸入に頼っていた品々を自ら生産することになり、紙も薩摩の紙演きから格の杉原紙や百田紙を輸入した。1686 年に紙の製法を伝授され、中央の首里だけでなく宮古、八重山、大島などに伝えられ各島で格紙が造られた。

その後神縄独自の芭蕉紙が1717 年に開発され公用紙に指定されて、生産は昭和十九年の空襲まで続いていた。

昭和五十一年に安部栄四郎の愛弟子である勝公彦が、首里で青雁皮を原料にして手漉き法を土地の若者に指導した。翌年勝一家は首里に移住して芭蕉紙の再現に取り組み、苦労して完成させた、この製法の様子を著者は古代紙の麻紙と同様な製法と判断したが、これは自然科学の眼で観ると疑問が残る。

会員発表 PC・プロジェクター使用

題 名 「越前の機械漉き和紙について」

石川製紙株式会社 代表取締役社長 石川浩会員

①明治時代に始まった機械抄き和紙

・加藤覚太郎・・・・岡太製紙所→武生製紙所

・高野治郎・・・・・高野製紙所

②越前の機械抄きの変遷

明治から昭和・平成にかけて機械抄きメーカーの推移について

③現在の機械抄き製造について

石川製紙の抄紙機について

④機械抄き和紙(石川製紙など)による製品の紹介

機械抄き和紙で漉かれている商品の紹介

石川製紙のマシーン

■プロフィール

石川製紙株式会社 代表取締役社長 石川浩

江戸時代から紙漉きをしている石川製紙の12 代目。平成25年より福井県和紙工業協同組合理事長、全国手すき和紙連合会アドバイザーなどを務め、越前和紙の魅力を国内外に発信している。石川製紙( 株) は昭和38年に手漉きから機械抄きに転向し、特注品の越前和紙を生産している。

2019年9月10日 |

トピック:例会

和紙研月例会拡大版 講演と実演の御案内

和紙文化パネル‐workⅥ 「京版画の歴史と技術」

日 時:2019年7月20 日(土)13:00~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 3階展示場「小津和紙照覧」フロア

参 加 者:和紙研会員及び一般の希望者 (会場の関係で人数を確認する必要が

ありますので今回は会員も「申込書 会員用」で出席確認をお願いし

ます)

入場人数:60名以内(一般の方は30名以内)

参 加 費:会外の方は2000円(機関誌「和紙文化研究26号」含む)

参加申込:下記参照

展 示:京版画作品及び使用する道具、和紙等

概 要

木版印刷の歴史は古く、昔から経典や漢文学等の印刷物が作成された。江戸時代になると京都で商業的な出版事業がはじまり、多くの印刷物が作成され、江戸にもその文化は広がった。江戸では錦絵等の浮世絵が作り出され木版印刷がさらに発展する一方、京都では優美な宮廷文化や伝統芸能と融合し扇子や絵巻物、調度品等が作り出され独自の発展を遂げた。

木版印刷の作成工程は分業化され、絵師の描いた絵を基に彫師が版木を作り、その版木で摺師が和紙に絵を摺ることで完成する。京版画の特徴は、多くの色を重ねるとともに胡粉や雲母等を使い厚く色を乗せながらも柔らかな仕上がりになることで、これらの彫師、摺師の技術を受け止めたのが和紙であった。

大量に必要とするとともに、技術を再現するための素材、何回も摺るための強度が必要であった和紙。京版画ではその多様性から越前奉書、鳥の子等の和紙が使用された。和紙という視点から木版印刷を見るとともに、現在に引き継がれている京都と江戸の技術の違いを比較しながら、職人の技術の賜物であった木版印刷の技術について見ていく。今年の和紙文化パネルでは「京版画」をテーマにし、来年は「江戸版画」をテーマにする予定である。

会場の映像について

実演の状況をライブ中継してスクリーンに映写予定ですので、臨場感を味わえます。

和紙文化パネル workⅥ スケジュール

開 場

12:00 同フロアには各地の和紙や関連資料が展示されておりますの

でご観覧下さい。

開 会

13:00~13:10 開会の挨拶:稲葉政満会長

コーディネーター:三井田盛一郎(東京藝術大学准教授)

司会・講師紹介:阿久津智広

基調講演

13:10~14:00 講演:「京版画の歴史と特徴」

佐藤景三氏(佐藤木版画工房)

14:15~14:15 休 憩

14:15~16:50 実演:「刷り」 原田治氏(佐藤木版画工房)

16 :50~17:00 閉会の挨拶 増田勝彦副会長

※アクシデントなどで予定が変更になる場合もありますのでご了承下さい。

これまでの和紙文化パネルとこれから

2013/9 第1回「神田神保町古書街を10倍楽しむ法」

2015/6 第2回「ユネスコ無形文化遺産登録と和紙のこれから」

2016/6 第3回「オランダに渡った紙・欧州で使われる紙―和紙の多様性の

中で―」

2017/6 第4回「和紙に見る藍と紫、日本人の美意識」

2018/7 第5回「楮生産の現状と課題」

来年の予定

2020/6 第7回「江戸版画」

我が国が誇る木版画は奥深く、和紙文化パネルでは始めて2 回分(2年連続)を当てて、探っていくことになりました。1回目(京)と2回目(江戸)の間でどう温められていけるか、どんな紙がその2つの文化と技術を支えているのか、2回目を終えてどんな結果が見えてくるのか、今からワクワクするところです。これからの1年は和紙研にとって“木版画Year”かもしれません。様々な角度と視点から木版画を考え、時に話題にできれば和紙文化の広がりや深まりにつながることになるでしょう。

参加申込方法 詳細

会員:

今回は会場と実演の関係から席に限りがあります。来場された会員には席を確保をしていただくために事前確認をお願いしています。出席予定の方は例会委員の阿久津か青木まで、メール・FAXで予約のご連絡をお願いします。(連絡がない場合は立ち見となる場合がありますのでご容赦下さい)

一般(会外の方):

申 込:事前申込

締 切:郵送の場合7 月8日(月)必着

郵送以外は7月17 日(水)必着

申込方法:

以下「お申込み情報」を記載したものを、① ~ ④のいずれかの方法でご連絡ください。

「お申込み情報」・・・氏名、所属、郵便番号、住所、電話、Mail@

「お申込用紙」は和紙研ホームページ(以下URL)からダウンロードして下さい。申込用紙のダウンロード先 http://washiken.sakura.ne.jp/blog/

①メール 下記アドレスに「お申込用紙」か「お申込み情報」を入力し、送信して下さい。

送付先アドレス: entry@washiken.sakura.ne.jp

②FAX 「お申込用紙」か「お申込み情報」を記載の上、以下FAX 番号に送信下さい。

03-5685-7780 和紙文化研究会事務局 宛

③郵送 下記住所に「お申込用紙」か「お申込み情報」を記載の上、郵送願います。

〒110 – 8714 東京都台東区上野公園12?8東京藝術大学 美術研究科

保存科学気付 和紙文化研究会事務局 宛

申込書 一般

④会員紹介 知人・友人を和紙研会員が参加紹介する場合、その方々の「お申込み情報」を例会委員(阿久津、青木)に責任をもってお伝えください。①のメールでも結構です。

申込書 会員

関係書籍紹介

会場では和紙文化研究会関連の書籍や和紙関連新刊書籍などのご紹介・販売を予定しています。ご利用下さい。

2019年6月26日 |

トピック:例会, 和紙文化講演会

2019年度和紙文化研究会月例会予定

2019年度会員発表予定表(エクセルデータ)

※2019/8月は休会ですので見学はできません。

※テーマは仮題です。担当がまだ決定していない場合もあります。なお、発表者・発表内容・スケジュールなど変更になる場合があります。各月のお知らせをご確認下さい。

2019年6月9日 |

トピック:例会, 和紙文化講演会

新刊情報

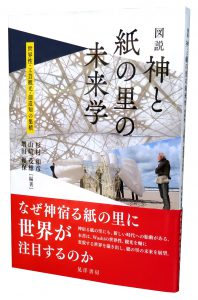

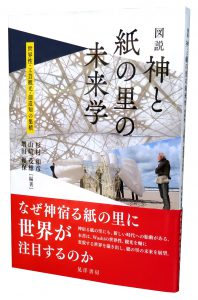

『図説 神と紙の里の未来学』 杉村和彦・山崎茂雄・増田頼保 著

発 行:2019年4月

判 型:A5版

製 本:並製 168頁 オールカラー

出版社:晃洋書房

〒615-0026京都市右京区西院北矢掛町7番地 電話075-312-0788

本体価格:1,800円

目次・章立

第一章 変貌する越前和紙の世界の現在

第二章 越前和紙の世界性 アメリカとの対話

第三章 越前和紙の里 工芸観光の中を生きる困難と可能性

第四章 創造知の集積のかたち 神と紙の里の未来の構築のために

終章 神と紙の里の未来へ

内容

なぜ神宿る紙の里に世界が注目するのか。

神宿る神の里にも、新しい時代への胎動がある。本書は、Washiの世界性、観光をf軸に変貌する世界を描き出し、紙の里の未来を展望。

http://www.koyoshobo.co.jp/book/b453606.html

2019年6月9日 |

トピック:書籍情報

« 古い記事

新しい記事 »