◆会員情報

本美濃紙「和紙:日本の手漉和紙技術」ユネスコ無形文化遺産登録記念展

美濃和紙の里会館 会員関連

会 期:平成27年1月29日(木)から3月23日(月)

会 場:美濃和紙の里会館(岐阜県美濃市蕨生1851-3 電話 0575-34-8111)

内 容

この企画展では登録された3産地の和紙を紹介し、また、登録にいたるまでの経緯や、現在の美濃の手漉き和紙職人の和紙、全国和紙産地の和紙も展示しております。和紙は日本を代表する伝統工芸のひとつでもあり、その品質の高さは世界に誇る技術がなせる技でもあります。今回の登録が、3産地だけでなく全国の和紙に関心を高めていただく機会になることを期待しております。

http://www.city.mino.gifu.jp/minogami/pages/1051

2015年3月14日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

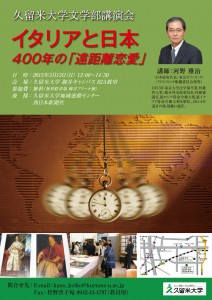

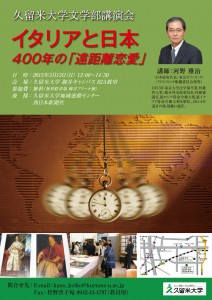

久留米大学文学部講演会

「イタリアと日本 400年の『遠距離恋愛』」の開催について 狩野啓子会員関連

日時:平成27年3月15日(日)13:00~14:30

会場:久留米大学御井キャンパス 800号館 82A教室

講師:河野 雅治

参加費:無料

申込:不要(直接会場にお越しください。)

お問合せ:久留米大学文学部 狩野啓子

FAX/0942-43-4797 E-mail/kano_keikokurume-u.ac.jp

主催:久留米大学文学部

後援:久留米大学地域連携センター、西日本新聞社

http://www.kurume-u.ac.jp/announce/kouhou/info2014/20140089.htm

講師プロフィール

前イタリア駐箚特命全権大使、現東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事、日本政府代表

広島県出身。1973年東京大学法学部卒業、外務省入省。イギリス・アメリカ・ロシアでの外交官勤務の後、2011年よりイタリア全権大使となる。2014年退職。現職に就任。

文化や歴史をたどりながら、イタリアと日本の交流についてお話しして下さいます。福岡県の伝統工芸である和紙や久留米絣にまで、お話が及ぶ予定です。

2015年3月11日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

第24回 ギャラリー創 勉強会 山本順子会員関連

演 題:「古筆切の炭素14年代測定について」

講 師:池田和臣 先生 (中央大学文学部教授)

会 場:ギャラリー創(京都市中京区河原町御池上ル ヤサカ河原町ビル1F)

日 時:3月14日(土)16時~18時

定 員:15名

参加費:無料

参加資格:紙素材の年代測定を研究しているまたは興味のある方

参加希望締切:3月12日(木)

(会場の関係でお断りする場合も出てくるかもしれませんので、お早めにお申込下さい)

〈炭素14年代測定〉

(前略)炭素14年代測定は、物質に含まれる放射性炭素14の残留量から、年代を割り出す方法である。炭素14年代測定の原理は、おおよそ次のとおりである。宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線(主成分は陽子)は地球大気に入射し、地球大気を構成する原子と原子核反応を起こす。 その時放出される放射線のひとつが炭素14であり、炭素14は酸化され二酸化炭素のかたちで大気中に分散される。二酸化炭素は光合成に始まる食物連鎖によって、植物・動物の生命体内に取り込まれる。生命体が生命活動を行っている間は、生命体の中の炭素14の含有率は大気中のそれと同じ値をとる。しかし、生命体が死ぬと、大気中の炭素14が供給されなくなる。そして、生命体の中の炭素14は固有の半減期(五七三〇年)にしたがって、時間の経過とともに一定の割合で減少していく。測定対象物の中の炭素14の含有率を測定することで、その生命体が死んでからの経過時間が算出される。…

連絡方法:メール g.so@aioros.ocn.ne.jp まで

問合せ:株式会社ギャラリー創 TEL:(075)251-0522FAX:(075)251-0759

京都駅からのアクセス

JR京都駅から地下鉄烏丸線の「烏丸 御池駅」で東西線に乗り換え、「京都市役所前」で下車。改札を出て、③番出口より京都ホテルオークラ(③番出口と直結)河原町通側の玄関より北へ徒歩1分。

2015年3月7日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

『細川紙』ユネスコ無形文化遺産登録記念 ~和紙の可能性~

岡嶋利英 会員関連

会場:埼玉伝統工芸会館 (埼玉県比企郡小川町大字1220 TEL 0493-72-1220 )

会期:3月3日(火)~29日(日)

http://saitamacraft.com/

内容:和紙の可能性を探り日本文化を世界へ広げるために、細川紙に加えて越前紙や越後紙を使った、岡嶋多紀さんの紙衣作品、岡嶋利英さんのあかり作品(これまでにない和紙を使った灯りの表現)が多数展示される。

以下、柴生田 元子 館長 3月5日付「埼玉新聞」掲載文

先日、小川町内で行なわれた『細川紙ユネスコ文化遺産登録記念式典』において、素晴らしい『紙衣(かみこ・・・和紙で作った衣服のこと)』ファッションショーを見せてくれた岡嶋多紀さん・岡嶋利英さん(東京都在住)が、今回は『和紙の可能性』について様々な角度から追求した作品展を開催している。

作品は、和紙のコサージュをあしらった紙布のドレス、同じく紙衣のコート、木綿和紙の灯り、小川和紙、越前和紙、美濃和紙、越後の和紙などで作った時計と灯り、そして、それらの切れ端をうまく利用したアート作品など。

中でも注目すべきは、細川紙を8mmの幅に切り、手でもんで柔らかくした後、縒りをかけて糸状にしたものを織った紙布。縦糸に木綿を使っているので洗えば洗うほど柔らかくなりしっとりとなじんでくる。夏涼しく冬は暖かいので、昔の人の知恵が生きている。

そして、すっかりおなじみになった紙衣のコートやパンツなど。今回は、世界に発信した『日本の和紙技術』ということから、日本を代表する和紙の産地、『越前和紙』の紙衣も登場する。細川紙は楮を100%使っているが、越前和紙は、楮の中に雁皮(がんぴ・・・楮と並ぶ和紙の原料)を混ぜ込んでいるので、同じ和紙とはいえ、細川紙とは風合いも見た目も出来上がりがまるで違う。このあたりの微妙なところは、風土やその土地に伝わった漉き方などの差であり、全国の和紙を研究し、作品に利用している岡嶋さんがもっとも興味深く思うところかもしれない。

岡嶋さんは、『昔、和紙がたくさん使われていたころ、人の技術や知恵って本当にすごかった。それらを今に生かしながら新しいものを作る。そして、次の世代にまた残す、ということが我々の義務かな。世界中に自信を持って発信できるよう頑張らなきゃね。』と、語る。

和紙作品には、柿渋を塗り重ね丈夫さを強調したもの、墨、藍など天然の染料で色の美しさを強調したものなどがあり、まさに先人の知恵と現代の洗練されたデザイン性の融合で出来上がっている。

展覧会は今月29日まで。お問い合わせ:(0493?72?1220)埼玉伝統工芸会館まで

http://saitamacraft.com/

柴生田館長が紹介されています『細川紙ユネスコ文化遺産登録記念式典』(2月11日小川町リリックにて)の中で行なわれた紙衣(かみこ)のファッションショーの風景を写真で紹介します。モデルはエスモードジャポン(ESMOD JAPON)の皆さんです。

(クリックすると拡大画像を表示できます)

(クリックすると拡大画像を表示できます)

2015年3月7日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

「《祝》ユネスコ無形文化遺産登録記念 -細川紙-展」

主催:小津和紙・紙工房たかの

後援:東秩父村

会場:小津ギャラリー 東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル2 階

展示期間:2015 年3 月24 日(火)- 3 月27 日(金)

開館時間:10:00 ? 18:00 ※ ただし、最終日3/27(木)は15:00 まで

入場料:無料

展示内容

◇「 石州半紙」・「本美濃紙」・「細川紙」

小津和紙寄贈による「石州半紙」・「本美濃紙」、そして、国指定重要無形文化財の保持団体である細川紙技術者協会 正会員による「細川紙」。その手漉き和紙技術がユネスコ無形文化遺産に登録された3 産地の和紙を一同に会し展示致します。また、「石州半紙」・「本美濃紙」・「細川紙」を1 つの「扇」に仕立てた、ユネスコ無形文化遺産登録記念の品を展示します。

◇「 紙漉き工程図会」(カミスキ コウテイ ズエ)

紙漉きの製作工程を当時の風俗とともに活写した12 枚の紙本彩色淡画「紙漉き工程図会」の、細川紙による複製画を展示します。この紙漉き工程図会は、現在の東秩父村に生まれた医者、宮崎耘月(みやざきうんげつ)により、明治40 年代に描かれた作品です。

◇「 細川紙」と「小川和紙」の歩み

小川町・東秩父村では、「細川紙」とともに、様々な和紙が伝承されています。この地方で漉かれた、これらの和紙を総称し「小川和紙」と呼んでいます。鷹野禎三氏による細川紙の「甘皮」・「白皮」の展示、細川紙で制作された「諸紙布」と「紙糸」の他、多種多様な小川和紙、紙漉き道具、東秩父村の四季・紙漉き風景を綴った写真作品、細川紙関連資料等を出展します。

関連企画 ギャラリートーク・イベント

3 月24 日(火) 14:00 – 15:00

展覧会開催に際し、関口知廣氏(東秩父村・副村長)によるご挨拶、鷹野禎三氏(紙工房たかの)による展示概要のご説明を行います。

3 月24 日(火) 11:00 -12:00(コレド日本橋案内所)・13:00 – 18:00(小津ギャラリー)

お問い合わせ 小津和紙 広報:西本Tel: 03-3662-1184 Fax: 03-3663-9460

E-mail: nishimoto@ozuwashi.net Web: www.ozuwashi.net

2015年3月7日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »