◆会員情報

◆会員情報

平成25年度特別展 図録目録

『 紙をすく、手のあとをたどる ―越前和紙製作用具― 』

本展の企画・図録の執筆は佐藤登美子会員(越前市教育委員会文化課学芸員)

お知らせ お蔭をもちまして、本図録は好評につき5月5日にて完売いたしました。

編集・発行:越前市武生公会堂記念館

発行日:平成26年2月21日

判型:A4判

装幀:並製 56頁(表紙・図版30頁カラー)

価格:1,000円(送料別途)

〈目次〉

〈目次〉

ごあいさつ

概説

図版

工程表・各紙の寸法

図版および製作工程解説

出品目録

この2月21日〜3月23日まで福井県越前市の武生公会堂記念館で特別展「 紙をすく、手のあとをたどる ―越前和紙製作用具― 」が開催されました。展示されたものは越前の歴史的に貴重な紙漉の用具で、今年の1月に重要有形民俗文化財として指定された「越前和紙の製作用具及び製品」(2523点)の一部で、内118点がこの図録にカラー掲載されています。

「概説では〈越前和紙の歴史〉〈和紙製作用具収集の経緯〉〈越前和紙の特徴〉、そして「工程表・各紙の寸法、「図版および製作工程解説、「出品目録と越前和紙・用具がコンパクトにまとまっており、手軽で貴重な和紙資料となっています。専門及び各産地の方々はもちろんですが、これから越前和紙と出会いたい方も含め手元におきたい一冊です。発行部数に限りがありますので、お早めにお求め下さい。

問合せ:

〒915-0074 福井県越前市蓬莱町8−8 越前市文化課(武生公会堂記念館内)

TEL:0778(21)3900 FAX:0778(22)3795

E-mail: satou-tm@city.echizen.lg.jp 担当:佐藤 登美子

2014年4月5日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

『百万塔』147号掲載「手漉き紙を通して知る人々の暮らしと文化ベトナム北部におけるザオ(ヤオ)族の竹紙づくり」

北村春香 会員関連

紙の博物館発行の『百万塔』147号に北村春香会員の研究が掲載されました。2008年より毎年東南アジアに訪れ現地調査を進めている中で、タイやラオスの紙と紙漉きなどの現状を見て衝撃を受けた筆者が、今回はベトナム北部サパ県の少数民族ザオ族の竹紙をレポート。隣は中国雲南省、中国文化の影響を色濃く残す民族のその紙文化を掘り下げています。

判 型:A5判

装 幀:並製 84頁(表紙2色・図版20頁カラー)

発 行:公益財団法人 紙の博物館

発行日:平成26年2月28日

価 格:700円(税込み)

購 入:紙の博物館ミュージアムショップにて販売。実費にて郵送可。

詳しくはhttp://www.papermuseum.jp/ まで

問合せ

〒114-0002 東京都北区王子1-1-3(飛鳥山公園内)

公益財団紙の博物館

TEL:03(3916)2320 FAX:03(5907)7511

2014年4月5日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

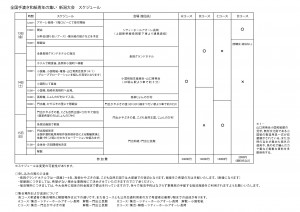

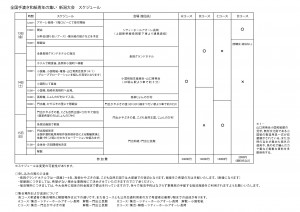

全国手漉き和紙青年の集い 新潟大会のお知らせ

第37回を迎える「青年の集い」が2014年6月13日(金)〜6月15日(日)に新潟で開催されます。初日はシティーホールアオーレ長岡(長岡市)で開会・分科会、2日目は小国和紙見学、3日目は全国手漉和紙用具製作技術保存会よる簀編実演と体験・門出和紙見学・全体会となっています。まだ、参加可能ですので下記ご担当までご連絡下さい。

なお、「開催の案内」「スケジュール」を添付しましたでご利用下さい。

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

問合せ:945−1513 新潟県柏崎市高柳町門井2851 越後門出和紙

担当:小林抄吾・横瀬真実

TEL:0257(41)2361 FAX:0257(41)3024 mail:wshi.tsudoi.niigata@gmail.com

2014年4月5日 |

トピック:和紙情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、4月16日(水)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03−5685−7780)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたします。なお、当日見学代として2,000円ご用意下さい。

また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。 FAX 申し込み書<Wordファイルです>

4月例会

日 時:4月19日(土)13:30〜17:00 会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:30~14:30 原典講読 「造紙説 越前紙漉図説」 増田勝彦 会員

14:40~16:10 会員発表 「日本美術の構造と和紙の位置」(下記参照)

16:10~16:20 休憩

16:20~16:50 調査報告 「吉野商店『和紙資料館』」 (下記参照)

16:50~17:00 事務連絡・片付け・退出会員発表

会員発表

題名「日本美術の構造と和紙の位置」 朽見行雄 会員

昔はただ紙と言われていたに違いない和紙も、今は工芸品と呼ばれています。和紙は芸術品とされている日本画とは、様々な理由で切り離せない存在です。とすると和紙は芸術品として一段格が上がったのでしょうか。それとも日本画の中で、ただ使用されているだけなのでしょうか。

一般的に日本画は支持体・基底材と呼ばれる紙の上に描かれ、その後、表装された状態になって鑑賞されます。しかし私の調べが不十分なせいか、日本画の構造にまで立ち入って基底材とは何か、どこまでが基底でどこまでが画なのか等について、正面から取り組んだ研究を見つけることは出来ませんでした。また表装の意味や役割、作品との関わりをどのように考えればよいのか、和紙はそのための単なる素材・材料なのか等についても、同様でした。

どちらかと言うと、和紙は日本画の支持体・基底材あるいは表装の材料として決まっていて、作品の内容、ましてや芸術性とは関係ないものであり、その位置や役割は論ずるにも値しない事、だったかのようでもあります。

一方、ヨーロッパの美術研究者の間では、長い年月をかけて、西洋絵画作品の素材・基底材という言葉で呼ばれて来たものの役割などの研究・分析が行われています。また作品を囲む額縁等、作品の周辺にある物事に、parergon(ギリシャ語)という呼び名の概念を設定した上で、様々な研究が行われて来ました。そこには、今までの日本美術研究の世界から見ると、思いもよらない多様な考え方がある事に驚かされます。

和紙や表装は日本画が作品として存在する為の欠かせない物体、という事は誰でも知っています。しかし西洋での研究と、日本での様々な関連研究を重ね合わせてみると、和紙は支持体・表装としては勿論ですが、日本画の芸術性が形成される上でも、重要・不可欠なものと考えられます。

実は西洋絵画に比べて日本画は様々な意味で、より複雑な重層的構造を持つ芸術であり、それだけ和紙や表装の役割をより深く考える研究が必要だったのではないでしょうか。そして日本画を芸術として成立させているのは、アーチストと呼ばれる作家一人ではなく、実は和紙作りや表装をする人もまた、アーチストとして参加しているのではないか、などとは考えられないでしょうか。

今まで和紙研では紙や表装、他に墨、筆、顔料、箔など多種多様の構成要素について、様々の実証的な研究が行われました。それぞれに西洋画にはない重要な役割を担っているものです。今回は発表を「素材としての和紙」、「parergonと表装」、「和紙の力」の三つに分けて、内外の研究や論文などを比較検討しながら、日本画における和紙の位置や、表装の持つ意味、和紙や表装の新しい位置付けの可能性について考えてみたいと思います。4月19日の発表では一番目のテーマである、「素材としての和紙」を中心にする予定です。

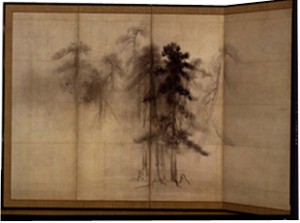

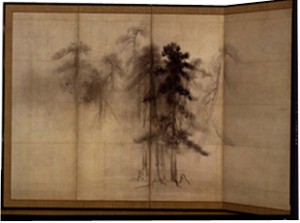

参考映像

「松林図屏風」(左隻)国宝 長谷川等伯

東京国立博物館蔵日本人の最も好きな日本画に選ばれた事もある等伯の代表作。余白が途方もなく大きい。また表装をやり直し、画の構成まで変えていると言われている。今回の研究発表に大きな示唆を与えてくれる。

「美術書に掲載されている額縁」 ナポリ・ドゥーカ・ディ・マルティーナ美術館蔵

『イタリア人に学ぶ日本人が知らない名画の見かた』(ダニエラ・タラブラ著)から」

中世以降のヨーロッパ中の美術の名作を集めた画集に、18世紀シチリアで作られた

額縁が、一つの美術作品として紹介されている。日本画の画集で、表装がこのように扱われた事はない。

【発表会員プロフィール】

和紙文化研究会会員 1934年生。1959年NHKに入局し、報道番組の制作等に従事した。退職後の1990年にイタリアに渡り、イタリア各地の伝統工芸や工芸職人等について取材した。著書『フィレンツェの職人たち』(JTB出版・1993年、講談社文庫・2007年)、『イタリア職人の国物語』(JTB出版・1996年)など。論文「周防岩国藩に於ける和紙専売制について」(國學院大學文学部卒業論文・2012年)。

調査報告

題 名「吉野商店『和紙資料館』」 白井麻美 会員

埼玉県比企郡小川町にある吉野商店『和紙資料館』は、古典籍・古文書、工芸品など近現代までの和紙及び関連資料が展示収蔵されています。

閉館にあたり、資料を小川町に寄贈できる状態にするため、2012年3月から2013年12月にかけて目録作成のための調査を行いました。調査内容及び結果をご報告いたします。

1 外観〈資料館は緑に囲まれた静かな住宅街にあります〉

2 内観〈館内には様々な資料が数多く展示されています〉

3 作業風景〈館内の図面を作成した後、展示ケースごとの員数調査から始めました〉

4 作業風景〈全10回の調査のうち、記録用紙に書名や著者名などを記入する書籍調査が大半を占めました〉

Photo by GENJI Koikawa

小津和紙の地図

小津和紙の地図

2014年4月5日 |

トピック:例会

◆会員情報

〜屋久島から春一番をおくる〜 如月の柳絮・8―再び薛濤を書く―

屋久島に移り住んで、一旦3大靭皮繊維から離れ地域性を生かした紙漉きと格闘してきた小林愼一会員。近年あらためて楮に目をもどし「紙」とは何かを問いかけ、それを使ってどんな表現が可能なのか精力的に活動しています。この「如月の柳絮展―再び薛濤を書く―」は2/14〜20は屋久島一湊・白川山キャップ石釜ギャラリー、3/1〜7に大坂市東住吉区のコーヒーとクラフト藍朱、そして3/13〜19は屋久島一湊紙漉工房・仮説テントギャラリーとつながっていきます。屋久島という所で何ができ、何を発信できるのか、そのチャレンジャーに和紙研もエールを送りましょう。

会 期:平成26年3月13日(木)〜3月19日(水)

午前11時〜午後5時まで

会 場:鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊 紙漉工房

主 催:屋久島和紙研究会 0997−44−2486(小林)

2014年3月4日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »