和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

オンライン展覧会と関連企画講演会

川崎市市民ミュージアム 「紙すくひと」

会 期:2024年12月13日(金)10:00~2025年3月31日(月)15:00

会 場:川崎市市民ミュージアムWeb上

https://www.kawasaki-museum.jp/thirdarea/

申込み:不要・無料

主 催:川崎市市民ミュージアム

展示構成 (以下川崎市市民ミュージアムのHPより)

第1章 紙とは

そもそも紙とは何か、どのように造られているのか。伝統的な日本の紙について、代表的な3つの原料と、紙の製造工程を、写真や明治時代に描かれた絵図を紹介しながら解説します。

第2章 漉くひと、好くひと

当館の収蔵品の中から安田靫彦(やすだゆきひこ)などの日本画と浮世絵を取り上げ、1000年以上の技術を受け継ぎながら、その可能性を広げようとする紙漉き職人たちと彼らを支えた人びと、そして、彼らによって造られた紙を好み、それに絵筆を走らせた画家たちを紹介します。

第3章 救うひと

伝統的な日本の紙は、古い文書や、主に紙を支持体とした美術作品の修復にも使われています。ここでは、当館の収蔵品の修復を行った修復家へのインタビューを通じて、修復に使う紙や修復の実例を紹介します。

関連企画

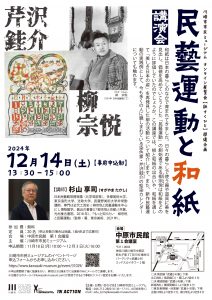

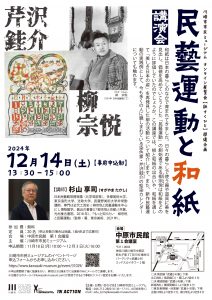

講演会「民藝運動と和紙」

講師:杉山享司(日本民藝館常務理事/元学芸部長)

日時:2024年12月14日(土)13:30?15:00

会場:中原市民館 2階 第1会議室

定員:20名(要申込)

講演会「民藝運動と和紙」

2024年12月3日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

展示

京都市歴史資料館 特別展 「文人墨客 鳩居堂の幕末明治」

会 期:2024年9月7日(土)~10月13日(日)

9:00~17:00(月曜日、祝休日は休館)

会 場:京都市歴史資料館 〒602-0867 京都市上京区寺町通丸太町上る

TEL 075-241-4312 / FAX 075-241-4012

入館料:無料

内 容:

「熊谷家文書」を中心に、鳩居堂に伝わる資料から、幕末の激動の京都で救済事業に尽力した香具屋久右衛門や、京都の文人たちの足跡を、幕末から明治時代の当時の資料からたどるようです。

(主な展示品)

・熊谷家文書から「諸家用筆図譜」「製筆秘伝」

・天保飢饉に際しての救済の記録「救小屋同志 施行人名前帳」

・富岡鉄斎ほか「蓮心翁祝寿合作巻」安政5年(1858)

ギャラリートーク

日 時:10月12日(土) 14:00から40分程度。

参加費:無料

申込み:不要

熊谷家文書「諸家用筆図譜」

関連HP

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html

2024年10月3日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

TV放映

正倉院関連 NHKEテレ「正倉院の扉」

10月の例会で講演をお願いしています、前正倉院事務所所長の西川明彦氏がシリーズで出演し正倉院宝物を紹介する番組です。正倉院宝物というと難しそうでちょっと引いてしまいがちですが、わかりやすく紹介するこれまでにない番組です。

9月2日(月)11:55~0:00 6「聖武天皇のオフタイム」

9月9日(月)11:55~0:00 7「どうして宝物?」

9月16日(月)11:55~0:00 8「宮仕えはつらいよ」

9月23日(月)11:55~0:00 9「乙女の部屋」

9月30日(月)11:55~0:00 10「国際都市 奈良」

関連HP

https://www.nhk.jp/p/ts/RP493R7Z19/

2024年8月31日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

YouTube配置

「なないろ旅」NANAIRO TABI Nanase meets Japanese culture

「攀桂堂1」「攀桂堂1」 和紙を巻く筆

旅人:相川七瀬

協力:攀桂堂 高島市

制作:七色旅制作所

概 要:

歌手の相川七瀬さんが自主配信している伝統文化関連YouTube。

相川さんは1995年に「夢見る少女じゃいられない」でメジャーデビューしたロックボーカリスト。2020年にデビュー25周年を迎え、現在國學院大學神道文化学部4年生、祭りと地域社会を研究テーマとして学びながら長崎県・岡山県・鹿児島県に伝承されている赤米神事の継承活動も行っている。さらに現役のお母さんという、歌手・学生・母の三役をこなすスーパーレディである。

『なないろ旅』を始めたのは、「私自身が今学んでいる日本の歴史ある場所や、そこに共に生きているもの作りなどの工芸品の素晴らしさを、皆さんにも是非知ってもらいたいと思ったから」と語っている。

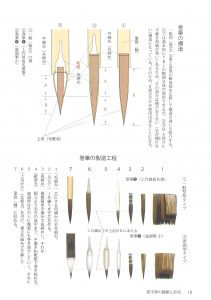

今回のテーマは“筆”。一般の筆(無芯筆)だけでなく、正倉院の時代から今日まで伝わる有芯筆(紙巻筆)にスポットを当てている。この技法を四百年以上世界で唯一守り続ける滋賀県高島市の藤野雲平さん(攀桂堂主人)を訪ねる旅で、数々の原料や長い歴史、そしてその唯一無二の技術を紹介しながら、ちょっと驚いたり、感嘆したりもしている。

また、以前(2013.4/2021.11)和紙文化研究会でも紹介した「和紙を巻く筆」である雲平筆の和紙は先代が石州半紙、現在は五箇山(宮本謙三会員)の100%の楮紙を使っている。和紙のもつしなやかさや強さがこの雀頭型を作り、毛先に強靭な腰と粘りを作り出す。普段は毛が被さって見えないが和紙は大きく役立っている。(息子さんの純一氏が作る「菘翁筆」も紹介している。この筆は幕末の三筆と言われた貫名菘翁の愛用筆で、現在国内で流通する無心筆の中で、由緒がはっきりしているものの中で最も古いものである)

この「なないろ旅」は寺社仏閣など他にも色々と紹介しているが、コマーシャルや営利性が見当たらない。純粋に伝統文化を愛し、支え、伝えたいとする思いが伝わってくる。(日野)

関連Web

「攀桂堂1」

https://www.youtube.com/watch?v=lNZGcttNORg

「攀桂堂2」

https://www.youtube.com/watch?v=TGe0b1FGqAU

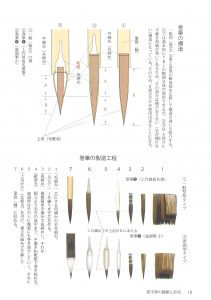

1 すごい柔らかい狸の毛

2 筆を作る

3 雀頭筆(正倉院に伝わる筆の模造)

4 有芯筆の構造(『筆の源流 巻筆の世界-攀桂堂雲平筆四百

年-』p18から抜粋)

文房四宝編では「墨」についてもすでに配信されていますので、併せてご覧ください。

「古梅園1」

https://www.youtube.com/watch?v=iT2lhyMKssE

「古梅園2」

https://www.youtube.com/watch?v=iASp7Rl3O0o

3 握り墨、体験しました

4 採煙蔵の中 幻想的な世界

2023年12月31日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

展覧会

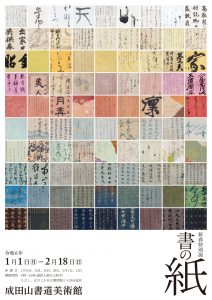

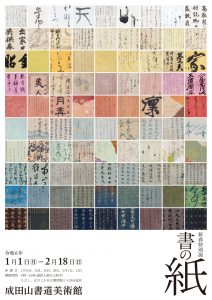

「新春特別展 書の紙」

会 場:成田山書道美術館

〒286-0023 千葉県成田市成田640

会 期:2023年1月1日(月)~2月18日(日)9:00~ 16:00

最終入館は15:30 正月1~3日は8:30? 16:30

休館日:1月9日・15日・22日・29日・2月5日・13日

入館料:大人500(350)円 高・大学生300(200)円 中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

問合せ:成田山書道美術館 電話0476(24)0774

交 通:JR・京成成田駅下車 徒歩25分

概 要:

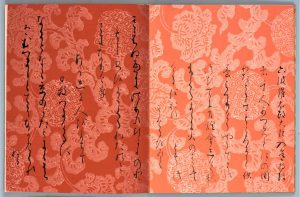

「漉く・染める・引く・摺る・撒く・散らす・描く・継ぐ・磨く・打つ」これらはすべて紙を加工するときに使われる言葉です。これらの多様な言葉が象徴するように、一枚の紙には様々な技法が込められています。本展は書を書くための紙の加工に焦点をあてた展覧会です。

紙を染料に浸けたり刷毛で引いたり、漉く段階で着色したりする染紙、版木を用いて文様を摺り出す唐紙、箔を撒いたり継ぎ合わせたり下絵を描いたりする様々な装飾、さらに滲みを止め、紙を平滑にする打紙などのように、紙の加工方法は多種多様です。どれも紙を美しく、文字を書きやすくするための加工で、多くはこれらの技法を複合的に用いています。

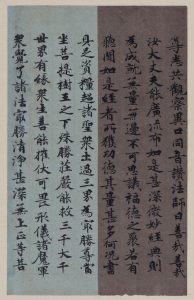

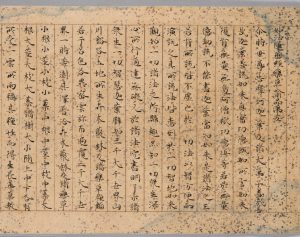

本展では、無地の紙から装飾を凝らした平安古筆や天平の古写経まで、多様な「書の紙」に注目してその様態を垣間見るものです。なかでも宮田三郎の唐紙制作、大柳久栄の染紙や打紙の加工に注目し、その技法にもクローズアップして紙作りの一部を詳しく紹介します。「書の紙」がどのように作られ、どのように表現と関係しているのか、確認しながらご覧いただきたいと思います。(成田山美術館開催要項より)

関連事業

唐紙体験

日 時:2月11日(日・祝)10:00~15:00

会 場:成田山書道美術館2階イベントホール

参加費:500円

申込み:不要。小学生以下は保護者同伴。

関連Web:

https://www.naritashodo.jp/

https://www.naritashodo.jp/?p=9682

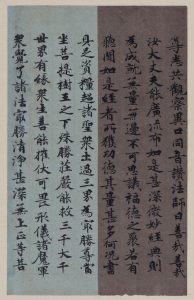

1「伝慈覚大師筆 色紙金光明最勝王経」〈手鑑『穂高』内〉(奈良時代)

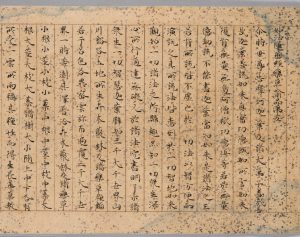

2「雲紙法華経薬草喩品第五残巻」一巻(平安時代)

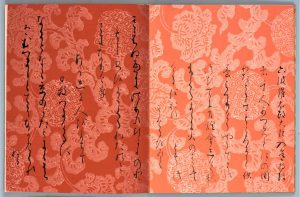

3「西谷卯木筆 山家集抄」一冊 〈料紙 宮田三郎作〉

4 パンフ 表

5 パンフ 裏

2023年12月31日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »