和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

展覧会

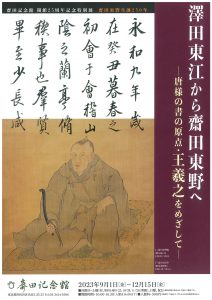

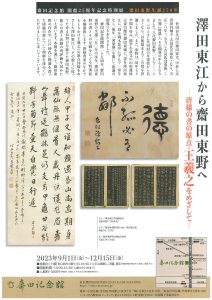

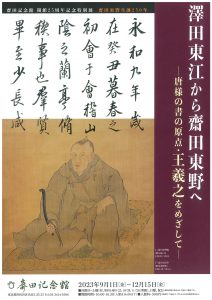

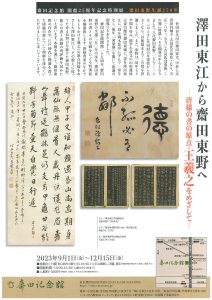

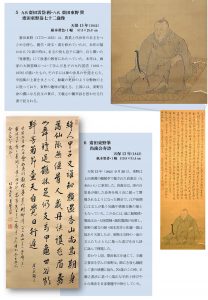

齋田記念館開館25周年記念特別展 齋田東野生誕250年

澤田東江から齋田東野へ ―唐様の書の原点・王羲之をめざして―

会 期:2023年9月1日(金)~12月15日(金)

休館日土曜(但し第四土曜9/23、10/28、11/25は開館)、日曜、祝日

*臨時休館の場合あり。事前にご確認下さい。

開館時間10:00~16:30(入館は16時まで)

会 場:齋田記念館

〒155-0033東京都世田谷区代田3-23-35 電話03-3414-1006

概 要:

世田谷代田の齋田家は、中世には世田谷城主・吉良氏の家臣となり、天正18年(1590)吉良氏没落後、この地に帰農し、その開発の中心となりました。文政8年(1825)、八代東野(1773~1852)のときに代田村の年寄役から名主となり、以後幕末までこの役を世襲しました。また、東野は、幼年より学問を好み、儒学を叔父の山形藩秋元家の儒官の齋田東城に、書を澤田東江に、詩を岡本花亭に学び一家をなし、後年、「発蒙塾」を開いて後進の育成にもあたりました。

齋田記念館開館25周年、齋田東野の生誕250年の本年、齋田東野の書とその足跡をたどる特別展を開催致します。唐様書家のなかでもとりわけ王羲之への原点回帰をめざした澤田東江と、その教えに従ってたゆまぬ努力を続けた齋田東野、彼らの書と活動の再評価を試みたいと思います。本展を通じて、齋田東野の存在や、江戸時代に隆盛を誇った唐様の書について理解を深めていただけましたら幸いでございます。

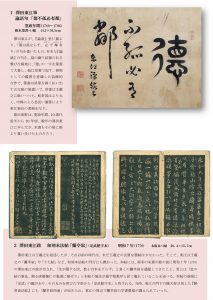

出品作品 《江戸時代の原物資料》

澤田東江筆「論語句」(篆書および草書1幅)、「蘭亭叙」(楷書)、

「唐詩抜粋」(楷行草書)ほか冊子

澤田東江著書論『書述』『書則』『東江先生書話』『隷説』『文淵遺珠』『東江先生書法図』(木版本)

澤田東里著書論『蘭亭字原考』(木版本)

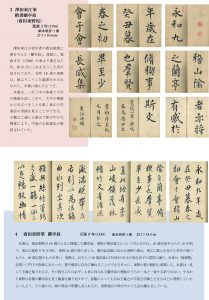

齋田東野筆「尚歯会寿詩」(行書1幅)、「千字文」(楷書)、

「蘭亭叙」(行書)ほか冊子

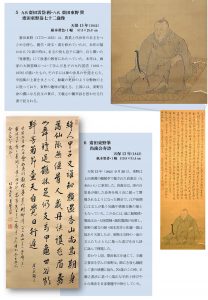

齋田雲岱画・齋田東野賛「齋田東野翁七十二歳像」(1幅)

齋田東野筆「弘法大師一千年遠忌追福碑」「遺戒碑」「五佛先生之墓碑」(拓本)

齋田東野写「東江先生題高陽山人書蘭亭宴集」(楷書)

齋田東城筆「異体千字文」(楷書)

齋田東野著『名称二百字文』(木版本)

アクセス:電車 小田急線・世田谷代田駅より徒歩7分 / 梅ヶ丘駅より徒歩10分

東急世田谷線・若林駅より徒歩10分

バス:渋谷駅西口4番乗り場より小田急バス経堂駅行(渋54)

宮前橋下車徒歩2分

入館料:300円 *障碍者・75歳以上・学生および再来館等割引あり

担 当:主任学芸員 峯岸佳葉

関連HP:https://kamihaku.com

パンフ表

パンフ裏

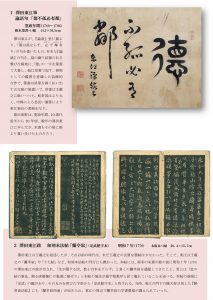

資料1

資料2

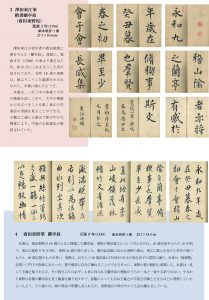

資料3

展覧会

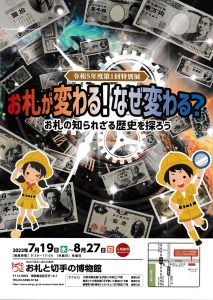

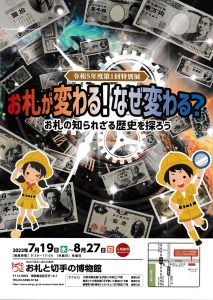

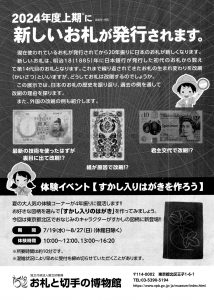

お札が変る? なぜ変る?

会 期:2023年7月19日(水)?8月27日(日) 9:30~17:00

休館日 月曜日

会 場:お札と切手の博物館 2階展示室

〒114-0002 東京都北区王子1-6-1 電話03-5390-5194

入場料:無料

アクセス:

電車 JR京浜東北線王子駅下車 徒歩3分(中央口)

地下鉄 東京メトロ南北線王子駅下車 徒歩3分(1番出口)

都電 都電荒川線王子駅前下車 徒歩3分

関連HP:https://www.npb.go.jp/ja/museum/tenji/index.html

2023年8月18日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

会員情報

展覧会・イベント各種

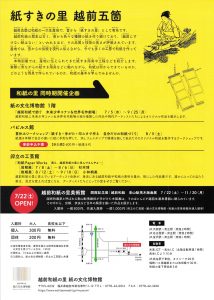

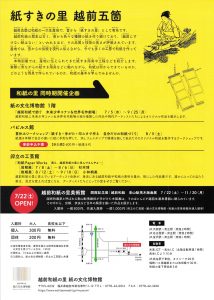

「越前和紙の里イベント情報」

福井県和紙工業協同組合 会員関連

和紙のつくり方展

会 期:2023年07月21日(金) ~ 8月28日(月)

9:30~17:00(入館は16:30まで)※火曜日休館

会 場:紙の文化博物館

〒915-0232 福井県越前市新在家町11-12 電話0778(42)0016

料 金:大人300円 卯立の工芸館との共通入館料

〔高校生以下無料、障がい者手帳をお持ちの方は半額〕

関連HP:https://www.echizenwashi.jp/facility/museum/

https://www.echizenwashi.jp/event/

和紙 Paper Works

会 期:2023年07月08日(土) ~ 9月10日(日)

9:30~午後5:00(入館は16:30まで)※火曜日休館

【前期展】杉本 博 7月8日(土)~8月6日(日)

【後期展】小林 桐美 8月12日(土)~9月10日(日)

会 場:卯立の工芸館

〒915-0232 福井県越前市新在家町9-21-2 電話0778(43)7800

料 金:大人300円 紙の文化博物館との共通入館料

〔高校生以下無料、障がい者手帳をお持ちの方は半額〕

関連HP:https://www.echizenwashi.jp/facility/udatsu/

https://www.echizenwashi.jp/event/

トークイベント

日 時:7月16日(日) 14:00~15:00

越前和紙の職人とアーティストとの対話を卯立の工芸館で行います。

事前予約不要

定員なし(要入館券)

〈アーティスト〉 杉本 博 小林 桐美

〈ゲストスピーカー〉 伝統工芸士:長田和也(長田製紙所)

伝統工芸士:柳瀬京子(柳瀬良三製紙所)

現代美術作家:増田頼保

越前和紙で紡ぐ 未来少年コナンと世界名作劇場

会 期:2023年7月05日(水) ~ 9月25日(月)

9:30~17:00(入館は16:30まで)※火曜日休館

会 場:紙の文化博物館 (同上記)

料 金:大人300円 卯立の工芸館との共通入館料

〔高校生以下無料、障がい者手帳をお持ちの方は半額〕

関連HP:https://www.echizenwashi.jp/facility/museum/

https://www.echizenwashi.jp/event/

越前和紙×未来少年コナンと世界名作劇場

浮世絵の基礎となる彫・摺の技術を継承し、伝統を守りつつ新しい挑戦を続け、今までに見たことのないような作品制作を目指す浮世絵版元「版三」と、現代アーティストたちによる越前和紙を使った意欲的な作品を展示します。『未来少年コナン』や『世界名作劇場』に登場する主人公たちがどのように躍動するのか。新たな表現方法をお楽しみください。

張り子ワークショップ

会 期:2023年9月03日(日) ~9月17日(日)

9/3(日)・9/10(日)・9/17(日)の計3回で仕上げます

各日10:00~12:00 定員10名様 *要予約 パピルス館0778-42-1363

会 場:パピルス館

〒915-0232 福井県越前市新在家町8-44 電話0778(42)1363

料 金:制作費3回で3,000円(税込)

粘土で作った型に張子紙を張り付け成形する造形のワークショップです。講師は、パピルス館内のショップ「和紙処えちぜん」でも、張り子を販売している「張り子作家 たかつ ともじ氏」です。

「だるま」または「鯛」を3回(3日間)で仕上げます。

1回目:9/3(日) 型を作る

2回目:9/10(日) 乾燥した型にラップをまいて、セロテープで固定する

3回目:9/17(日) もみ紙をはる

関連HP:https://www.echizenwashi.jp/event/1673/

https://www.echizenwashi.jp/event/

2023年8月18日 |

トピック:会員情報, 和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

公開講座

神と紙の里の匠たちー世界に広がる越前和紙の神随(全5回)

福井県立大学学術教養センター 関連

期 日:第1回 6/1(木)

第2回 6/8(木)

第3回 6/15(木)

第4回 6/22(木)

第5回 7/6(木)

時 間:毎回19:30~21:00

対 象:小・中・高校生・大学生・一般・専門分野関係者・和紙関係者など

講義形式:Zoom

企画・講師:杉村和彦 教授(学術教養センター)

参加費:無料

申込み:5月8日より開始 以下のサイトから

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/pdf/pamphlet_202304.pdf

関連Web:https://www.fpu.ac.jp/openfpu/

2023年5月19日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

記念冊子

源太の紙、世界へー明治期に輸出された印刷用紙ー

発 行:いの町紙の博物館 (高知県いの町)

発行日:2023年3月

判 型:A4判 20頁(表紙込)

部 数:限定200部 お早めにご購入下さい。

価 格:500円(税込) 送付の場合は別途72円

販 売:紙の博物館受付 または郵送(商品と一緒に納品書を同封)

問合せ:〒781-2103 高知県吾川郡いの町幸町110-1

tel.088(893)0886 fax.088(893)0887

mail:tosawasi@bronze.ocn.ne.jp

関連HP:https://kamihaku.com

2023年4月19日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

展示販売

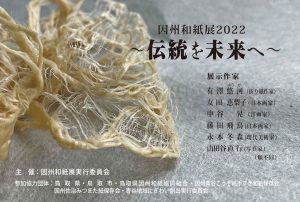

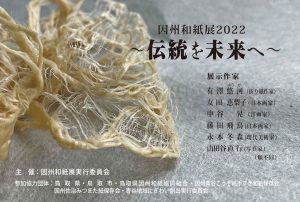

因州和紙展2022~伝統を未来へ~

会 期:2022年12月12日~12月17日

時 間:10:00~18:00 初日は13:00開場 最終日は15:00閉場

主 催:因州和紙展実行委員会

参加協力団体:鳥取県・鳥取市・鳥取県因州和紙協同組合・因州青谷こうぞ紙手すき和紙保存会・因州佐治みつまた紙保存会・青谷地域にぎわい創出実行委員会

開催趣旨

鳥取県指定の無形文化財「因州青谷こうぞ紙」「因州佐治みつまた紙」の手すき和紙を主軸にして、地元で育てた楮、トロロアオイを使い、国内外のアーテストとのコラボ作品を展示紹介し、因州和紙の魅力を積極的にPRするとともに、因州和紙の持続可能な発展を目指します。

作家の方々と展示品

作家

有澤悠河(折り紙作家)・友田 恵梨子(日本画家)・中谷 晃(洋画家)・藤田飛鳥(日本画家)・永本冬森(現代美術家)・山田谷 直行(写真家)(順不同)

展示品

〈64×98㎝の大きさの因州青谷こうぞ紙に写真プリント〉

・戦時中の女子120名挺身隊かごなでの写真

・昭和26年8月 馬で三椏原料を運搬する写真

・昭和38年5月 大因州手漉き和紙工場の活気ある写真(鳥取県立公文書館所蔵)

・「吉井源太公講筆記」明治20年 現代文翻訳

・ドイツ在住アーテストと手漉き和紙職人たちの交流で生まれた本(ドイツ、ザクセン州文化財団の助成を受けて制作)など。

〈特設試筆コーナー〉

若手職人が漉き上げた因州青谷こうぞ紙、因州佐治みつまた紙、雁皮紙、三椏紙、生姜の葉の紙、トウモロコシの葉の紙・発酵紙・藁半紙・竹画仙・チタン入り楮紙など、新たに取り組んだ紙に試筆していただくコーナーを設け、来場者と漉き手との交流を深めます。

2022年12月5日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »