和紙情報

◆和紙情報

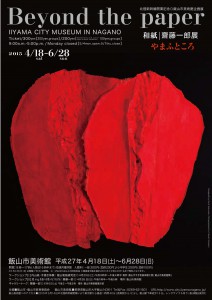

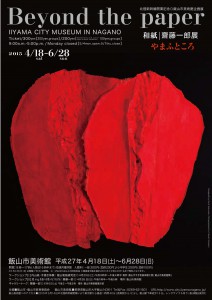

〈北陸新幹線開業記念企画展〉 和紙|齋藤一郎展 やまふところ

会 場:飯山市美術館 (長野県飯山市大字飯山1436-1 TEL&FAX 0269-62-1501)

会 期:2015年4月18日(土)?6月28日(日)

時 間:9:00~17:00(入館は16:00まで) 毎週月曜日休館 5月4日は会館、7日は閉館。

入場料:一般300円(団体200円)/小中学生200円(団体100円) 〈団体は20名以上〉

ギャラリートーク 齋藤一郎

日 時:6月6日(土)14:00~15:00 会場:飯山市美術館展示室

詳細は同封のチラシかHP参照

齋藤一郎氏略歴

1938年現飯山市に生。多摩美術大学卒。

1963年凸版印刷に入社。

1990年、因州和紙の塩義郎氏と出会い、以降支援を受け制作の場を鳥取市青谷に移す。これより紙を漉く素材を「楮」に決めて、「土」が着色の中心となった。

同時に和紙内装材をプロデュースし現在に至る。

1999年飯山市美術館個展。

2006年鳥取県立博物館 和紙NEXT 展監修。

2008年玉川高島屋個展。

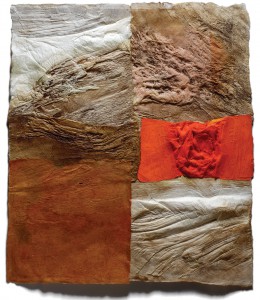

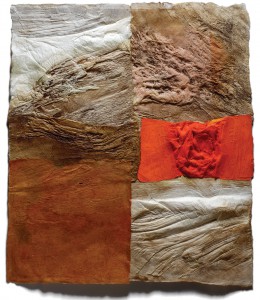

秋から冬

夏

フラワー

2015年4月5日 |

トピック:和紙情報

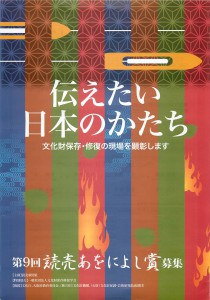

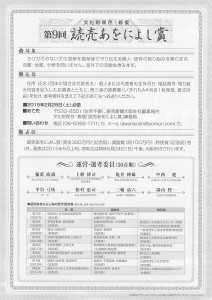

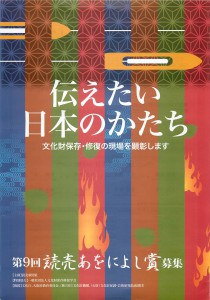

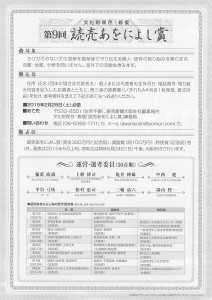

「読売あをによし賞」 第9回の候補者募集中、締切迫る

「読売あをによし賞」 第9回の候補者募集中、締切迫る

2015年2月28日 締切

読売新聞社では、かけがえのない文化遺産を様々な現場で守り伝え、卓越した業績を上げた個人・団体を顕彰する、第9回「読売あをによし賞」の候補者を募集しており、今月末日の締切が近づいている。詳細は下記をご覧下さい。

2015年2月8日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

60年を経て特産復活 高級和紙の誇りつなぐ」

高知県黒潮町 中嶋久実子さん他

2015年1月7日 高知新聞 水曜ミュージアムで掲載

高知県内でも優れた和紙原料として知られる若山楮(昨年3月ロギールさんも例会で紹介)は、約60年前まで盛んに栽培されていたものが、その後衰退して1950年代までに生産農家が絶えてしまった。そんな若山楮に復活の兆しが見え始めたのが7年前、住民らでつくる黒潮町佐賀北部活性化推進協議会が10aの自生楮から取り組み今では50aまでになっている。毎年12月には黒潮町拳ノ川の「土佐佐賀温泉こぶしのさと」で地元の小学生も加わり蒸し剥ぎ作業が行なわれている。新聞にはハレハレ本舗の中嶋さんが黒皮を剥ぐ「へぐり」の光景、昔ながらの大きな桶を引き上げ中から白い湯気が上がっている所や蒸し上がった楮から参加者が皮を剥きとる所がカラーで掲載されている。

3年前黒潮町で猪に苦しめられながらも、過去に消滅してしまった産業を、自生する楮の保護・育成から復活させようと取り組み、伝統的工法で紙を漉く中嶋さんに出会い、和紙に対するそのエネルギッシュで情熱的な姿に心打たれたものであった。この記事を拝見してその時と変わらず、復活に取り組まれていることを知って、また力をもらったような気がする。

2015年2月2日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

第3回ミニ研修会のお知らせ

和紙文化研究会では和紙及び和紙周辺について研修旅行を行なっております。

この度は3回目の日帰り研修旅行を企画いたしました。一般の方々もこの機会にいかがでしょうか。

「紙と戦争 ―登戸研究所と風船爆弾・偽札―」(明治大学平和教育登戸研究所資料館で開催中)

期日:2015年2月28日(土)

場所:〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学生田キャンパス内

TEL: 044-934-7993 E-MAIL noborito@mics.meiji.ac.jp

アクセス―小田急線「生田駅」(準急・各駅停車)下車南口徒歩約10分

集合:資料館前に10時

解説:御前中、資料館担当者による企画展示解説予定、

資料情報提供:関野 勉 会員

申込み締切:2月の21日(土)

問合せ連絡先:小井川元慈044-788-7261まで

2015年1月8日 |

トピック:和紙情報, 研修旅行

【和紙の姿展】ーEchizenwashiを創作するー 和紙文化in越前

「和紙の姿展」ーEchizenwashiを創作するーが和紙文化講演会や産地見学会に先駆けて11月15日(土)に開幕し、12月14日(日)まで1ヶ月間、卯立の工芸館全館にて開催されます。

この展覧会は和紙文化研究会会員が中心となり、以下のようなジャンルの作家が、伝統性または創造性の中で越前和紙を使いその多様性と可能性を追求し、また再発見・再認識しようとするもので、老若男女全ての方に楽しんでいただける和紙関連の企画展としてはこれまでにないユニークな内容となっています。

実際には13ジャンル17名の作家が50種以上の越前和紙を使い、100点程の様々な作品が展示されます。伝統的な復刻を手掛け過去の名品を再確認する作家、紙以外のものを同じ条件にしてそれらの紙の違いを比較検討する作家、既製の用途に拘らず色々な試みをする作家、新しい世界を切開いて行こうとする作家など、様々な取組みがなされており、明日へのヒントがたくさん隠れていると思います。

「和紙文化in越前」のもう一つの柱である産地見学会が「紙の誕生」を知るものならば、この展覧会は “紙の用途”即ち芸術的・技術的な「紙の到達点」を考えることになり、多くの視点から紙を見ることができると思います。是非ともこの機会に多くの“和紙の姿”を見て紙について隣人と語り合ってみてはいかがでしょうか。

会場写真など別ページ【和紙文化in越前】http://washiken.sakura.ne.jp/admission/にて詳しく紹介しています。

期 間:2014/11/15(土)〜12/14(日)

会 場:卯立の工芸館 火曜休館(ただし、11月25日は開館)

〒915-0232 福井県越前市新在家町9-21-2

TEL:0778-43-7800

開館時間:9:00〜16:00

出品者とジャンル (会員=和紙文化研究会会員)

1 日本画(水墨) 中野嘉之(多摩美術大学教授) 招聘作家

2 日本画(素描) 長瀬香織(会員)

3 日本画(加飾) 大山龍顕(会員・東北芸術工科大学専任講師)

4 版画(木版画) 三井田盛一郎(会員・東京藝術大学准教授)

5 書 日野楠雄(松白)(会員)

6 書 杉本槑香(招聘作家・地元出身)

7 写真(プラチナプリント)西丸雅之(F・G・I)招聘作家

8 印刷(インクジェット) 水木喜美男(会員)

9 製本 櫛笥節男(会員・元宮内庁書陵部)

10 製本 吉野敏武(会員・元宮内庁書陵部)

11 和紙造形 青木真奈美(会員)

12 紙衣 岡嶋多紀 招聘作家

13 装飾品 黒須敬子(Cross Road)会員推薦

14 照明 岡嶋利英(会員)

15 からくり屏風 田中正武(会員・江戸表具師)

16 屏風 古牧平市(後援団体 東京表具経師内装文化協会)

17 紙布 佐々木理恵(招聘作家・鯖江市)

2014年11月20日 |

トピック:会員情報, 和紙情報, 和紙文化講演会, 研修旅行

« 古い記事

新しい記事 »