◆会員情報

会員情報

新刊

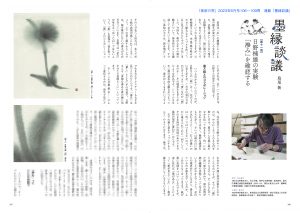

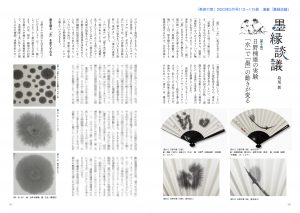

『美術の窓』7月号 連載「墨縁談議」

景山由美子・日野楠雄 会員関連

連 載:島尾 新著「墨縁談議」“淡墨の書と若冲の筋目描き”

特 集:「デッサン キーワードは存在感 ?」

発売日:2023年6月20日

出版社:生活の友社

判 型:B5判

頁 数:362頁

定 価:1676円(10%税込)

概要

小誌「美術の窓」は1982年創刊の、美術愛好家、特に現役で制作を行っている作家のための雑誌です。足で歩いて作家を発掘することをモットーに、公募展や画廊・デパートでの個展を取材し続けて40年以上になります。

昨年より美術史家の島尾新先生の連載「墨縁談議」をスタートさせました。水墨作家といってもメインは日本画であったり、鉛筆画であったり、書家であったりと所属は様々。この状況では、それぞれが独自で習得した技法のみを用いていて、“水墨の基本知識”は共有できていません。少しでも横の繋がりを持って─墨縁の繋がりを広げていって─、あれこれとお話ししましょう─談議をしよう! ─、と始まったのが当連載です。

最新号の第12回(7月号)では、景山由美子さん所蔵の伊藤若冲作品「鷹図」と書家手島右卿作品「抱牛」に共通する「滲み」に注目しています。この「滲み」は5・6月号で、墨の動きに着目して、日野楠雄さんが緻密な実験から水による滲み方の違いを紹介した後に、紙の中での墨の動きをマイクロスコープによる拡大画像とともに見てきました。3冊とも墨の美しい動きを大きな図版とともに紹介していますので、ぜひお手にとって見ていただけたらと思います。(『美術の窓』編集部 高橋遥)

6月号 5月19日発売(382頁)

特集:「見て、描いて、学ぶ 水彩の達人」

連載:「墨縁談議」第11回“日野楠雄の実験「滲み」を確認する”

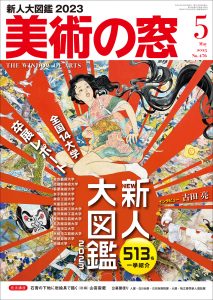

5月号 4月20日発売(282頁)

特集:「新人大図鑑2023 513名一挙紹介」

連載:「墨縁談議」第10回“日野楠雄の実験「水」で「墨」の動きが変る”

関連Web

https://www.tomosha.com

https://twitter.com/bimado

1、 7月号表紙

2、 7月号紙面

3、6月号表紙

4、6月号紙面

5、5月号表紙

6、5月号紙面

2023年6月20日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

展覧会

「木版画の世界―越前和紙と木版画―」

福井県和紙工業協同組合 会員関連

会 場:越前和紙の里 紙の文化博物館

〒915-0232 福井県越前市新在家町11-12

会 期:2023年05月31日(水) ~ 2023年07月03日(月)

午前9:30?午後5:00(入館は午後4:30まで)※火曜日休館

利用料金:大人300円(15名以上の団体200円)

※高校生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方は半額

※卯立の工芸館との共通料金

越前和紙の里HPより

発色が良く、何度も行う刷りに耐えられる丈夫な紙であるという特徴があるため木版画作品にはかかせない素材です。本企画展では木版画の制作過程や使われる道具の展示とともに木版画と和紙のかかわりについてご紹介しています。

関連Web https://www.echizenwashi.jp/event/1534/

2023年6月20日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

展覧会

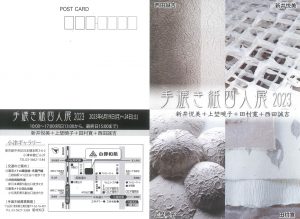

手漉き紙四人展2023 新井悦美+上埜暁子+田村寛+西田誠吉

尾村知子・新井悦美 会員関連

会 期:2023年6月19日(月)~24日(土)

10;00~17;00(初日13:00から 最終日は15:00まで)

会 場:小津ギャラリー

東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル2F

TEL.03-3662-1184

出展者:新井悦美(埼玉県鳩山町)

上埜曉子(長野県木島平村)

田村 寛(高知県いの町)

西田誠吉(島根県浜田市)

プロデュース:尾村知子

関連Web:

https://www.ozuwashi.net/gallery_schedule_detail.html?gallery_id=313

1 DMはがき

2 新井悦美 作品

3 上埜曉子 作品

4 田村 寛 作品

5 西田誠吉 作品「藍染め山並み」

2023年6月6日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

展覧会

秋山美歩 紙のどうぶつたち

美濃和紙の里会館 会員

作家コメント:

「そして平面から立体へ…。「切る」「折る」「貼る」のシンプルな加工で立ち上がってくる造形の楽しさと、「生きている」紙の表情を感じて頂けましたら幸いです。」(HPより抜粋)

会 場:美濃和紙の里会館

〒501-3788 岐阜県美濃市蕨生1851-3 電話 0575(34)8111

日 時:4月27日(木)~7月17日(月祝)まで

9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:毎週火曜日・祝日の翌(火曜日が祝日の場合はその翌日/祝日の翌日が土・

日曜日の場合は開館)

入館料:大人500円(450円)/小・中学生250円(200円) ( )内は団体料金

ワークショップ①「サワガニを作って美濃和紙に飾ろう」

日 時:6月24日(土) 13:30~

参加費:1,000円 ※紙すき体験の後、自分で漉いた和紙を使います

ワークショップ②「ワニを作ろう」

日 時:6月25日(日) 10:00~

参加費:800円

ワークショップ③「ジンベイザメを作ろう」2回開催

日 時:7月16日(日) 13:30~

7月17日(月・祝) 10:00~

参加費:各800円

ワークショップ定員・申込み:

定 員:各回親子15組(小学生以下の方は保護者同伴)(先着順)

※大人のみでの参加も可能

申 込:電話にて 0575(34)8111(美濃和紙の里会館)

関連Web:https://www.city.mino.gifu.jp/minogami/docs/759840.html

2023年5月19日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

講演会

和紙と植物の深い関係 ~植物学者・牧野富太郎博士との関わり~

宍倉佐敏・紙の温度 会員関連

会 場:紙の温度 北館2F オープンスペース

〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮二丁目11番26号

日 時:6月21日(水) 13:30~15:00

講 師:宍倉佐敏

参加費:無料

定 員:15名

申込み:店頭・TEL・FAX ・Emailにて、お名前とご連絡先(TEL番号)を添え

てお申し込みください

問合せ:Tel 052(671)2110 Fax 052(671)2810

E-mail washi@kaminoondo.co.jp

主 催:紙の温度

関連Web

https://www.kaminoondo.co.jp/event#kura

2023年5月19日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »