◆会員情報

会員情報

連載企画 川崎市市民ミュージアム被災収蔵品レスキューの記録

「被災収蔵品処置の記録 ―収蔵品を追う―

~写真分野編~<ラブリイ子爵の写真アルバム『日清戦争』>」

花谷敦子 会員関連

「被災収蔵品処置の記録―収蔵品を追う―」では、ミュージアムの収蔵品を紹介すると同時に、収蔵品に施した処置をお見せしながら、作品・資料の保存や修復についてご説明いたします。(川崎市市民ミュージアムHPより)

2020年12月より始まった「連載企画 川崎市市民ミュージアム被災収蔵品レスキューの記録」ですが、3月25日に公開された写真分野のレスキューについては会員の花谷さんが登場します。

関連HP

https://www.kawasaki-museum.jp/rescue/rescue_archive/25817/

また、すでに公開されています「収蔵品レスキューの映像記録」についてもあらためてご紹介します。

映像冒頭のナレーションから

2019年10月12日 台風19号により川崎市市民ミュージアムは被災しました。この映像は被災してから1年間の活動を記録としてまとめたものです。複数の分野にわたる厖大な収蔵品を持つミュージアムにおいて、浸水がどのような被害をもたらし、水没した収蔵品を救い出す作業が、どのように進められてきたのか、職員や関係者が撮影した映像や画像を用いてご紹介します。

現在世界的な気候の変動により、各地で自然災害が多発し、人命の救助はもちろんのこと、文化財の被災やそのレスキュー活動も身に迫った課題となりつつあります。当館の事例を多くの方に知っていただくことで、今後の文化財の保全と防災のための学び考える機会となれば幸いです。

https://www.kawasaki-museum.jp/rescue/

2022年4月7日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会

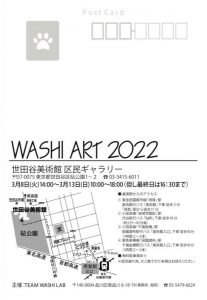

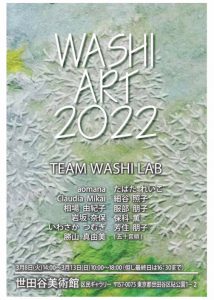

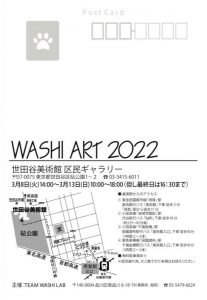

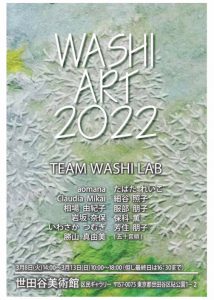

「WASHI ART 2022 TEAM WASHI LAB」

青木真奈美(aomana)会員関連

会 期:2022年3月8日(火)~13(日) 10:00~18:00(8日14:00~、13日16:30~)

会 場:世田谷美術館 区民ギャラリー

〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2

電話03-3415-6011

入場料:無料

アクセス:東急田園都市線 用賀駅から徒歩17分、美術館行きバス「美術館」下車徒歩3分、小田急線 成城学園駅から渋谷駅行きバス「砧町」下車図書10分

主 催:TEAM WASHI LAB

〒140-0004品川区南品川6-18-19(事務局:服部)03-5479-6624

関連HP

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/citizen_gallery/

2022年3月9日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会

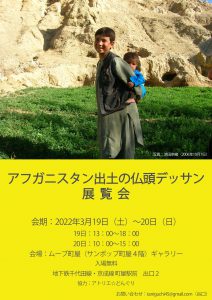

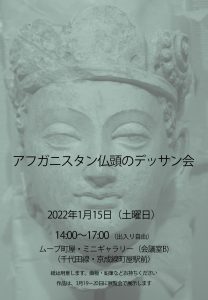

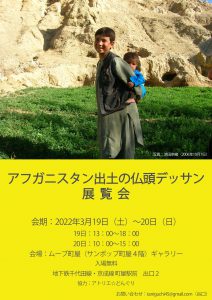

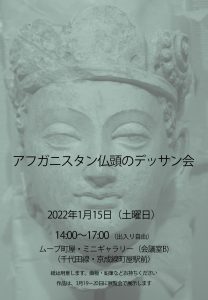

「アフガニスタン出土の仏頭デッサン展覧会」

長瀬香織(アトリエどんぐり主宰) 会員関連

長瀬会員が主宰する「アトリエ☆どんぐり」の大人クラスと小学生クラスの生徒と、2022年1月15日に同施設で開催した「アフガニスタン仏頭デッサン会」参加者の115点のデッサン作品及び鉱物、映像、ストゥッコ像の科学分析結果、ポスターなどを展示いたします。(展覧会の主旨は添付「アフガニスタン出土の仏頭デッサン展覧会」参照)

会 期:2022年3月19日(土)~20(日)

時 間:19日:13時~18時まで 20日:10時~15時まで

会 場:ムーブ町屋(サンポップ町屋4階)ギャラリー

〒116-0002 東京都荒川区荒川7-50-9 センターまちや3F

電話03-3819-7761

入場料:無料

助 成:筑波大学リサーチユニット強化事業費「文化遺産の保護・濶用と理化

学」・日本女子大学「社会連携活動支援助成」

アクセス:東京メトロ千代田線・町屋駅0番出口より徒歩1分

京成線・都電の町屋駅より徒歩1分

関連HP

https://www.sunny-move.jp/move/

https://www.sunny-move.jp/move/eventinfo/index.html

http://fanblogs.jp/artdonguri/archive/440/0

2022年3月7日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

書籍紹介

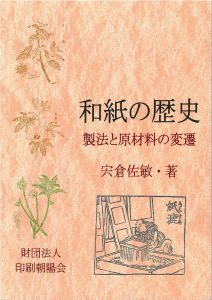

重版出来! 待望の『和紙の歴史 ー製紙と原材料の変遷ー』

宍倉佐敏・紙の温度(株)会員関連

著 者:宍倉佐敏

初 版:2006年11月15日

発 行:財団法人印刷朝陽会

判 型:B5判

装 丁:並製 140頁 モノクロ(索引付)

価 格:2,860(税込)(本体)

発 売:株式会社印刷学会出版部

目次

第1章 古代の和紙 溜め漉き法・打紙加工・麻の歴史・楮の研究など

第2章 中世の和紙 中世の和紙製法・竹紙の研究・三椏の研究など

第3章 近世の和紙 江戸時代の紙の分析結果・藩札と私札・紙布の特徴と製法など

第4章 近代の和紙 木綿と木綿紙の研究・木材パルプの研究など

販 売:紙の温度(株)

〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮二丁目11番26号

Tel 052-671-2110 Fax 052-671-2810

購入関連

HP: https://www.kaminoondo.co.jp/store/i/83200106/

E-mail:washi@kaminoondo.co.jp

2022年3月7日 |

トピック:会員情報

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、3月16日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学は5回まで可能です。1回あたり500円必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 3月オンライン例会

日 時:3月19 日(土)13:30 ~15:40

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 宍倉ゼミ「植物繊維と紙の変遷 第5回」(下記参照)

14:40 ~ 15:40 連続3回シリーズ「宮内庁書陵部の保存・修補について」第一回(下記参照)

15:40 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*また、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

〔宍倉ゼミ〕 植物繊維と紙の変遷 第5回「中国・韓国・西洋の紙の原材料」

宍倉佐敏 会員

約2300 年前頃に発明された紙らしき物は、毛筆では書きにくいシート物であった。

中国の史書「後漢書」にある、蔡倫に関する記事によるとこれは毛筆で書写し難いので、書き易い紙に改良されたとあり、その主な原材料は織物クズの他に樹皮・麻類・漁網などを用いたとされる。

その後、紙の需要は増加したが原材料が不足し、山藤の紙を作りこれをヒントに竹の紙を研究した。竹は節部が硬く繊維化し難いので苦労したが、成長前の若竹の利用で解決した。

広い中国では紙の需要も多く竹以外に製紙に向く植物が検討されワラ紙など表面平滑で良質な書写用紙が生まれた。

この製法は韓国に伝わり、地元産の楮樹皮を使い韓国の独特な漉き方で各種の紙を生産した、韓国紙は文書用紙にも使われていたが、楮の粘り強い性質や色調の豊富さなどを生かした工芸品に多様な用途で活用された。

700 年代の終わり頃に中国の製紙法が伝えられたが、西洋は毛筆で無く羽根ペンや金属ペンのため、表面が柔らかい紙は書写適性が無く紙の普及は東洋に遅れた。

1200 年代後半にイタリアに伝わった紙は、水車を利用して亜麻ボロをスタンパーで叩く製法に改良された、活版印刷が発明されると紙の需要は大幅に増え、コットンの原料化も検討された、ビーターや連続抄紙機の発明で一層紙の生産は拡大したが原料不足に悩まされ、エスパルト・小麦藁・バカスなど研究され使用され、1800 年中頃木材パルプ発明され紙原料に光を与えた。

連続3回シリーズ「和紙宮内庁書陵部の保存・修補について」第一回

吉野敏武・櫛笥節男・三浦修子 会員

このシリーズでは、宮内庁書陵部及び蔵書史料の閲覧・出納業務や、書庫内での保存管理と閲覧停止本の調査などのほか、修補係の史料修補の道具や修補方法を説明することにしています。

和紙研には書稜部関係者が3名おり、各業務を担当していた者がそれぞれお話しすることにします。

出納係という資料の管理部分は、元出納係書庫担当の櫛笥節男氏にご説明をいただき、修補係という修補部分に関しては元修補師長の吉野敏武が話した上で、現在修補係員で修補をしている三浦修子氏が簡単な虫損直し方法をお見せすることなど、3回に分けて紹介します。

第一回目の今回は、書陵部の概要を中心に収蔵物などの紹介予定です。

2022年3月7日 |

トピック:例会

« 古い記事

新しい記事 »