Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、2月16日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学は5回まで可能です。1回あたり500円必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 2月オンライン例会

日 時:2月19 日(土)13:30 ~15:00

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 「紙風船について」(下記参照)

14:40 ~ 15:00 「和紙より優秀な“伝統韓紙”、耐久性は8000年 ??」

15:00 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*また、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

「紙風船」

増田勝彦 副会長

紙風船は日本が発信地らしいのですが、風船に使われている紙については、書かれたものが見つかりません。

また、球形なのに船の文字が付くのも不思議です。

紙風船の歴史として、1.風船は熱気球、2.風船から紙風船へ、3.紙風船と紙手鞠次に、紙風船の紙として、1.紙風船を手漉き和紙で作る、2.空気を通す程度、3.障子紙と透気度和紙研究会会員として、紙風船を取り上げたのですから、一番の狙いは紙にあります。ただ紙そのものの理学的性質というのではなく、紙風船という物を作る材料としてどのようなアイデアを拡げることが出来るか、という興味があったので、次の様な展開を考えて材料と集めました。

素材の転換:先ず、紙風船を手漉き和紙で造った。

新聞紙や、広告チラシで造った。

透気度の測定による利用可能な紙の選定でガンピとした

構成の転換:従来の色構成から、新しい色構成へ

ピンク・紺などと白の組み合わせ

構成ユニット数による形態の変化:

ユニット1枚から8枚まで、ユニット数の違いによる形態変化を

試した。

「和紙より優秀な“ 伝統韓紙”、耐久性は8000 年 ??」

稲葉政満 会長

KBS(韓国放送公社)は 2015/07/29 に「イタリアの研究機関が直接比較実験した結果、日本の和紙の耐久性は1750 年、 韓紙はそれより4 倍を超える8 千年に至るものと出ました。」と報じました

(https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1438172295/)。

しかし、その報文を入手してみると修復用紙として、和紙も韓紙も同等に用いることができるとなっておりましたので、その内容を紹介させていただきます。

Calvini, Paolo F. ; Fornaciari da Passano, Chiara ; Poggi, Nella ; Whymark, Francesca(BookEditor)

Use of the Korean mulberry paper hanji in book and paper conservation: when a traditionalmaterial meets new techniques

Adapt & evolve 2015: East Asian materials and techniques in western conservation: proceedings from the international conference of the Icon Book & Paper Group, London 8?10 April 2015.

2022年2月13日 |

トピック:例会

◆会員情報

会員情報

Web展覧会

「百家繚乱展 紙漉き師田村正と112人のアーティスト」

田村 正 会員関係

田村正氏の漉いたA5判の楮紙を用いた、112人のアーティストの作品展です。時節柄、Web(Instagram)で紹介します。

会 期:2022年4月7日まで

主 催:田村 正

https://www.instagram.com/kami_hundred?utm_source=qr

2022年1月16日 |

トピック:会員情報

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、1月12日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学代として1回500円(限定5回まで参加が可能です)必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 1月オンライン例会

日 時:1月15 日(土)13:30 ~15:40

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 「植物用紙と和紙の変遷 第4回」(下記参照)

14:30 ~ 14:40 休憩

14:40 ~ 15:40 連続企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」

第4回「正倉院の麻」(下記参照)

15:40 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*また、時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

宍倉ゼミ「植物用紙と和紙の変遷 第4回」

宍倉佐敏 会員

竹簀や萱簀を枠で挟み、「ネリ」の入った原料液を組み込み流しながら揺する手測き法が確立され、地方に分散した手漉き職人の努力で、各地に独自の紙が生産された。

紙は書写するだけで無く、衣類や家具・調度や遊び具などの広い分野で活用されはじめた。

徳川時代になると、藩の役人や紙商の指示を受けた農民層も手漉きをはじめ、紙質や形態が異なる紙が生

まれ多くの人々に使用された。

江戸幕府が崩壊し明治政府となり、藩役人や紙商から手が離れた手漉き者は、原材料の購入法、製法の工夫、紙の販売法などの知識が無く苦悩した。加えて西洋志向の強い政府は西洋から製紙機械を導入して、印刷用を中心に紙は洋紙に変更された。

基盤の弱い農民手漉き者は生産意欲をなくし職を離れたが、伝統ある紙を作り続けた手漉き職人達は、各県の役人の協力を得てしぶとく残り今日の和紙界をリードしている。

「正倉院の麻」 増田勝彦 副会長

平成25 年、26 年、27 年に渡って正倉院宝物の内、麻を材料としている物の調査が行われました。調査員は、ひろいのぶこ(京都市立芸術大学名誉教授)、岡田文男(京都造形芸術大学芸術学部教授)、有吉正明(高知県立紙産業技術センター主任研究員)、増田勝彦でした。

今回の調査に関連する正倉院による繊維調査の中で、嶋倉巳三郎、村田源氏による「正倉院宝物の植物材質調査報告」紀要第9号(昭和62 年度)では、柳、藺、アケビなどについては種を同定するものの、数点の調査対象に含まれる麻については、苧麻、大麻を区別せず、麻と一括りに記述しています。

布目順郎氏による「正倉院の繊維類について」書陵部紀要第26 号( 昭和49 年年度) では、絹と麻類を中心とした調査が行われ、麻布の織製の精粗などに関する記述が多い。麻類と判定された結果によると、苧麻と大麻の点数は凡そ苧麻8 に対し大麻2 程度で、「古代布の多くは苧麻を材料として、大麻は20?30%である」との大賀説とほぼ一致するとも記しています。

さらに、佐藤昌憲、小西孝、川口浩、切畑健、橋本甫之氏らによる「正倉院の繊維材質調査報告」正倉院紀要16 号( 平成6 年) では、絹製品を除く毛類と植物繊維の布または布の小片についての調査を中心にしていて緒、紐縄などは少ない。紙とも関連がある木綿ユウが調査されているためコウゾ、あるいはミツマタと判定された例が目立ち、苧麻と大麻がほぼ同数判定されています

以上の調査対象が殆ど布であったので、今回は、芯や底、布の紐など、これまでの調査対象の布とは異なる利用状況の布や、繊維製品や繊維が使われている箇所をも調査しました。

例えば、墨書銘や国印がある調庸布、朝鮮半島から伝わったと思われる銅匙の結び紐、中国製との意見がある繍線鞋の側面を内側で支える3 層の布や底敷などです。

結果として、緒、紐、糸とされる対象が35%、裂や布など経緯組織を持つ物が65%程度と、繊維の利用形態を広く捕らえる結果となりました。

もともと、繊維が採集可能な植物の多くを麻と総称してきた歴史があるので、日本語の麻の意味は幅広く曖昧です。実際に使う人の立場に立つと、布や撚り紐として利用できる植物繊維として、苧麻、大麻の区別はしていなかったと思えます。例えば、同じ用途で使われた布袋数点の繊維を調べると苧麻製の袋、大麻の袋が混在していたのは、まさに、実際に扱っていた人達の考え方を反映した例と思います。

繊維種の同定は、主に側面の形状とJIS 規格によるC 染色液の呈色、およびSEM による繊維断面の形状によって行われましたが、経年による繊維の形態や呈色が標準通りにはならずに、判定に意見が分かれることがありました。

なお、調査報告書で記述した繊維由来植物種は、学術的な和名ではなく、いままでの調査報告に倣って通称を用いて、それぞれ苧麻、大麻としました。ただ、アカソ、コウゾは和名が通称なのでそのまま用いました。

また、考古学発掘報告書に見える繊維については、国立歴史民俗博物館による「日本の遺跡出土大型出土植物遺体データベース」が有効な索引として利用できます。発掘報告なので腐朽してしまう繊維類は殆ど対象とならず、残りやすい種子などの調査結果が記載されています。

関連HP

https://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/issi/db_param

(日本の遺跡出土 大型植物遺体データベース)

https://shosoin.kunaicho.go.jp/bulletin/

(宮内庁HP 正倉院紀要)

連続企画3回シリーズ 「宮内庁書陵部の修補について」 予 告

第1回 2022年2月19日(土) 14:30~15:30

講師 吉野敏武(和紙文化研究会運営委員)

2022年1月6日 |

トピック:例会

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、12月15日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学代として1回500円(限定5回まで参加が可能です)必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 12月オンライン例会

12/11 発表の順番が変更になりましたので、ご確認下さい。

日 時:12月18 日(土)13:30 ~15:40

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」

第3回「正倉院の紙 (下記参照)

14:30 ~ 14:40 休憩

14:40 ~ 15:40 「製紙用紙と和紙の変遷 第3回」(下記参照)

15:40 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*時間が多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

宍倉ゼミ「植物用紙と和紙の変遷 第2回」

宍倉佐敏 会員

平安京ができ、大陸仏教を学んだ空海や最澄が開いた新派は。貴族の間に広まり経典などの紙の需要が増大した頃の紙は?(流し漉きの初期)。

遣唐使が廃止され純和風文化が生まれ、仮名文字が流行り女性作家の物語などの書写が行われ良質な紙が求められ、硬質な紙が生まれた。(ヘミセルロースの効用)

貴族や皇族をリーダーにした武士集団が朝廷に反乱し、院政が崩壊し新たな武家社会が成立した。(地方紙の発展)

鎌倉幕府は質実剛健を旨とし従来の紙と異なり、薄く・小さい紙で満足したが、新たに発展した僧侶たちや、古典や歴史を研究する公家には不評であった。(半流し漉き)などを検討する。

「正倉院の紙」

増田勝彦 副会長

正倉院が蔵する紙の調査は、第1 次調査が、昭和35年から、昭和37年までの3年にわたって実施され、参加した調査員は、安部栄四郎、上村六郎、大沢忍、寿岳文章、町田誠之の5氏でした。

増田が参加したのは、正倉院宝物特別調査 紙( 第2次) として、平成17年から同20年までの4年に行われた調査で、調査員は、湯山賢一、大川昭典、赤尾栄慶の3 氏と増田でした。

和紙文化研究会令和3 年度12 月例会での発表「正倉院の紙」は、紀要に発表した「正倉院文書料紙調査所見と現行の紙漉き技術との比較」とそれぞれの料紙調査結果についての解説を中心にをまとめたものといたします。

調査結果は、正倉院紀要第32号として刊行され、電子ファイル版(PDF 形式)もWEB 上で閲覧可能です。(下記参照)発表が理屈に偏った話になるので、例会前に紀要を覧頂ければと思います。

私は正倉院文書料紙の調査で「正倉院文書料紙は現代に続く和紙の特徴を備えていることと、その特徴が日本に特有のものである」という結論を得たので、その結論に至る推移を説明しようと思っています。

話を進めるために、正倉院文書料紙の観察結果から、当時の手漉き技術について推定できる事項を確認する必要があるので、手漉き技術と手漉き紙表面繊維の配向状態との対応関係を調べて、3 種の表を作成して手漉き技術についての考え方をまとめ、解説しようとしました。

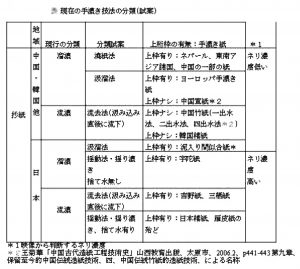

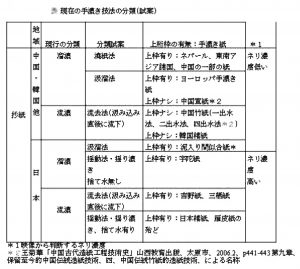

まず、現在確認出来る紙漉き技法を分類してみました。

表1

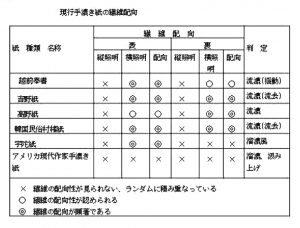

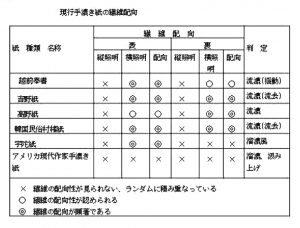

次に、現在日本で行われている漉き方に種類によって、紙表面の繊維配向がどの様に観察されるかを表に示しました。

表2

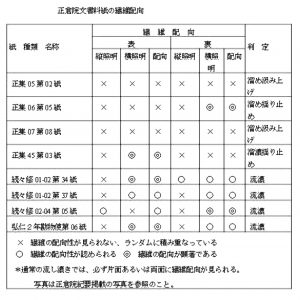

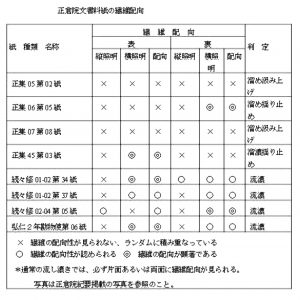

現行の手漉き紙の繊維配向を示した成果を元に、正倉院文書料紙についても、繊維配向の観察を行い、表に示しました。

表3

関連HP:https://shosoin.kunaicho.go.jp/bulletin/ (宮内庁HP 正倉院紀要)

連続企画4回シリーズ 予 告

第4回 2022年1月15日(土) 14:30~15:30

講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

2021年12月8日 |

トピック:例会

◆和紙情報

和紙情報

展示・販売

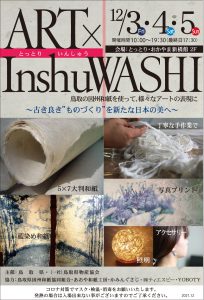

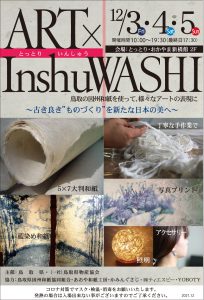

ART×InshuWASHI ~古き良き“ものづくり”を新たな日本の美へ~

日 時:12月3日 (金)~5日(日) 10:00~19:30(最終日10:00~17:30)

会 場:とっとり・おかやま新橋館

東京都港区新橋1-11-7 新橋センターフレイス2F TEL 03-3571-0092

主 催:鳥取県・鳥取県物産協会

協 力:鳥取県因州和紙協同組合・あおや和紙工房・かみんぐさじ・(株)ティエスビー・YOBOTY

問合せ:(株)ティエスビー Tel 0857(29)5222

交通アクセス

地下鉄銀座線新橋駅3番出口すぐ・JR「新橋」駅(銀座口)徒歩約1分

関連HP https://www.torioka.com/event/

2021年11月29日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »