Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、11月17日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学代として1回500円(限定5回まで参加が可能です)必要ですので、〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 11月オンライン例会

日 時:11 月20 日(土)13:30 ~15:40

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLを送信

13:30 ~ 14:30 「植物用紙と和紙の変遷 第2回」(下記参照)

14:30 ~ 14:40 休憩

14:40 ~ 15:40 連続企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」

第2回「正倉院の筆Ⅱ 雀頭筆の紙の質と役割」

―2016 ~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―

(下記参照)

15:40 退出

*13:00からZoomの会議室への接続ができます。

*宍倉ゼミは、台風による影響で中止となりました、9月例会の内容となります。*スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

宍倉ゼミ「植物用紙と和紙の変遷 第2回」

宍倉佐敏 会員

和紙の原料となる植物繊維の内部構造と周辺物質や水中での変化を学び、我が国へ伝わった頃の紙はどのような物であったか? 原料は? その製法は? など前回想像しました。

今回は繊維が水中でどのような物質的変化をするのかを知り、私が観察した聖武天皇の書や世界で最も古い印刷物として知られる百万塔の料紙が造られた頃の紙がどのような紙であったか?

補助原料(雁皮・マユミなど)として使われた繊維がその後の紙にどのような影響を与えたか?

雁皮のヌルヌル感はヘミセルロースと言われるが、ヘミセルロースは紙に与える効果はプラスかマイナスかなどを学びましょう。

「正倉院の筆Ⅱ 雀頭筆の紙の質と役割」

―2016 ~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―

日野楠雄 会員

先月の1 回目では、毛と紙が交互に重なりあう正倉院筆の内部構造とその機能性、そして歴史的な位置と

意味などを紹介しました。2回目は紙に焦点を当てて筆を見ていきます。

17 本についての材質調査は、筆管(軸)が紀要6号「正倉院宝物の竹材筆調査報告」(1984年)、筆穂(筆鋒)が紀要37 号「毛材質調査報告」(2015年)で報告されていますが、巻かれている紙の調査はなされていませんでした。今回はデジタルマイクロスコープ(DMS)を使って、巻紙の非破壊調査に臨み、紙部分が見えない4号と11 号以外は紙質を推定することができました。また、繊維の種類だけでなく加工されているものも類推できました。

この結果から考えられることは何か、そして、筆なのに、15 本の材料は毛よりも紙の方が使われた量(体積)が多いという、不思議なもので、どちらも興味深いところです。

どういう紙が、どれだけの量をどう使われているのか、それが筆というものの役割をどう果たしているのか、言い換えれば、紙の存在が筆の機能をどう支えているのか、さらに、どこで作られたのか、「筆の紙」を新しいアプローチから迫ってみたいと思います。

紙質調査には画像判定など宍倉佐敏先生にもご協力いただきました。今回は宍倉ゼミがあるので、宍倉先生のお話も聞くことができると思います。また、1回目と同様、一緒に調査をした方々にも参加していただく予定です。

関連HP:https://shosoin.kunaicho.go.jp/bulletin/ (宮内庁HP 正倉院紀要)

■プロフィール

日野楠雄(Nanyu HINO) 1961年山形県生。号は子雲、開物庵など。?書芸術活動をもとに、文房四宝(筆墨硯紙)と拓本を研究する。20代に書体字典の編纂に関わり古代文字と出会い、近年はそれを和紙に淡墨で表現する新しい世界を拓いている。大東文化大学・國學院大學非常勤講師、和紙文化研究会運営委員、正倉院宝物特別調査員(2016?2019年)、武蔵野美術大学特別指導教員、土佐硯アドバイザー

連続企画4回シリーズ 予 告

第3回 2021年12月18日(土) 14:30~15:30

講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

第4回 2022年1月15日(土) 14:30~15:30

講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

2021年11月3日 |

トピック:例会

2021年度(2021年7月~2022年6月) 和紙文化研究会オンライン月例会年間予定表

2021年度(2021年7月~2022年6月)

和紙文化研究会オンライン月例会年間予定表

以下のように、和紙研ではオンラインで様々な例会を予定しています。一般の方でも見学できますのでご参加下さい。

宍倉ゼミ

連続企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」

連続企画3シリーズ「宮内庁書陵部と修補」(仮)

中国手漉き紙の現状について(陳剛講師 上海から参加予定)

2021年11月3日 |

トピック:例会

◆会員情報

会員情報

イベントと展示 同時・別会場開催

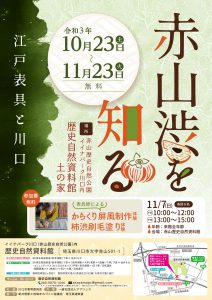

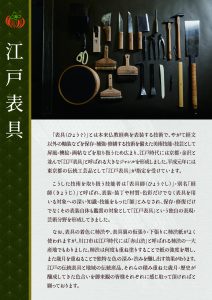

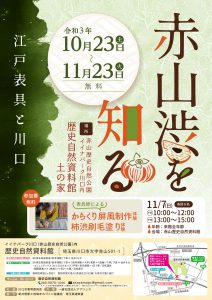

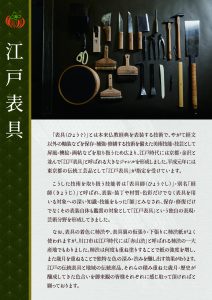

Ⅰ 赤山渋を知る 江戸表具と川口

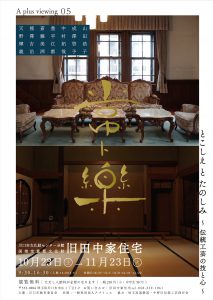

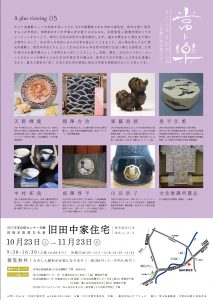

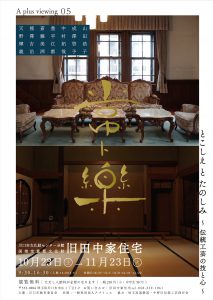

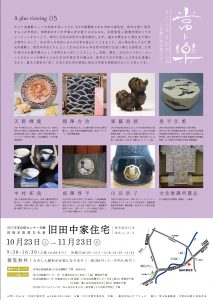

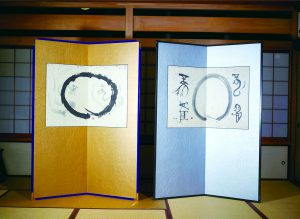

Ⅱ 常ト樂〈とこしえとたのしみ〉 ―伝統工芸の技と心―

田中正武 会員関係

Ⅰ 赤山渋を知る 江戸表具と川口

期 間:2021年10月23日(土)~11月23日(火) 9:30~16:30

休館日:月曜日(祝日の場合はその直後の平日)

会 場:川口市立文化財センター分館 郷土資料館 土の家

埼玉県川口市赤山501-1 イイナパーク川口(赤山歴史自然公園)内

連絡先:文化財センター TEL:048-222-1061

アクセス:

電車 埼玉高速鉄道 新井宿駅2番出口より徒歩約15分

バス 川口市みんななかまバス

戸塚・安行循環(1日7便)「門下町」下車徒歩約8分

郷土資料館

関連HP http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/kyoudo/index.html

Ⅱ 常ト樂〈とこしえとたのしみ〉 ―伝統工芸の技と心―

期 間:2021年10月23日(土)~11月23日(火) 9:30~16:30

休館日:月曜日(祝日の場合はその直後の平日)

会 場:川口市立文化財センター分館 旧田中家住宅

埼玉県川口市末広1丁目7番2号

連絡先:文化財センター TEL:048-222-1061

アクセス:

電車 埼玉高速鉄道:川口元郷駅より徒歩8分

バス

JR川口駅東口11、12、14番乗場から「末広1丁目」停留所下車

JR赤羽駅東口6、8番乗場から 20系統:川口市立医療センター行き または 21系統:鳩ヶ谷公団住宅行き「坂口」停留所下車

旧田中家住宅

関連HP http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/tanaka/index.html

川口市立文化財センター

関連HP http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/kyoudo/

2021年10月21日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

和紙情報

展覧会

第73回 正倉院展

The 73rd Annual Exhition of Shoso-in Treasures

会 期:2021年10月30日(土)~11月15日(月)会期中無休

10:00~18:00(金・土・日、祝日は20:00まで)

会 場:奈良国立博物館(奈良県奈良市登大路町50)

主 催:同館

特別協力:読売新聞社

問合せ:電話:050-5542-8600(ハローダイヤル)

※観覧には「前売日時指定券」の予約・発券が必要です。当日券の販売はありません。

関連HP https://shosoin-ten.jp

2021年10月21日 |

トピック:和紙情報

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

Zoomで配信 オンライン月例会 見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、10月13日(水)まで、添付「オンライン例会見学申込み書」に必要事項を記入の上、entry@washiken.sakura.ne.jp(例会委員専用アドレス)にお申し込み下さい。見学詳細(配信URLなど)はこちらからご連絡いたしますので、必ずメール@を明記して下さい。もし、明記がない場合は、受付・配信はできません。なお、見学代として1回分500円(5回まで見学可能)を〒振替口座に事前にお振込みいただくことになります。

Web 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 10月オンライン例会

日 時:10 月16 日(土)13:30 ~15:40

配 信:Z00M(ズーム) 希望者にはURLをを送信

13:30 ~ 14:30 「WASHI+(プラス)の活動」(下記参照)

14:30 ~ 14:40 休憩

14:40 ~ 15:40 連続企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」

第1回「正倉院の筆 Ⅰ 絶海の弧島と紙を巻く筆とは」

―201~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―

(下記参照)

15:40 退出

※9月のオンライン例会が台風の影響で延期となりました。そのため配信ソフトのZoom使用は始めてとなり、予期せぬ不具合なども起こるかもしれません。また進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

題 名「 WASHI の活動 」

浜田あゆみ 外部講師

2015年よりいの町(高知県)を拠点に、舞台芸術を使って和紙の魅力を再発見すること、また、地域における舞台芸術の可能性を広げていくことを目標に活動しています。

特定の演出家を持たず、公演ごとに演出家や作家を募るプロデュース形式で舞台公演を行っています。いの町に滞在しながら、和紙の製造現場を実際に体験した上で、舞台を作る滞在制作型の作品づくりを行っており、これまで演出家として鈴木竜(振付家? ダンサー)、Tze Chien Chong(シンガポール/作家・演出家)などをはじめとする、国内外で活躍するアーティストを招聘してきました。

また、2016年から実施している「土佐和紙未来プロジェクト」では、紙漉きだけでなく、原料農家さんや道具職人さん、畑の獣害などさまざまなことをテーマに、子供たちと一緒に毎年夏にワークショップを行い舞台公演を行っています。そんな私たちの活動についてご紹介させて頂きます。

関連HP:https: / /washiplus.wixsite.com/home

01 舞台芸術家によるリサーチ(楮畑の草刈り)

02 舞台芸術家によるリサーチ(楮収穫後の積み込み)

03 舞台芸術家によるリサーチ(鹿敷製紙工場見学)

04 プロジェクションマッピングの為の和紙の造形物

05 舞台公演「いとなむ」(三角乾燥機を楽器・舞台美術として使用)

06 舞台公演「いとなむ」(三角乾燥機を楽器・舞台美術として使用)

07 舞台公演「わ(た)しとトモダチ」(子ども達との舞台芸術の企画公演)

08 舞台公演「わ(た)したちとお道具箱」(いの町紙の博物館を使用した公演)

09 和紙を衣装にした写真作品(「ふんどし日和」とのコラボ写真)

■プロフィール

浜田あゆみ (Ayumi HAMADA) Washi+代表 高知出身。鹿敷製紙株式会社(高知県吾川郡いの町) の娘として生まれる。カナダのUniversity of Victoria 芸術学部演劇科卒業。卒業後、東京で役者として活動。2014 年高知へU ターンし、和紙業界の衰退を目の当たりにし、実家の工場を手伝いながら、舞台芸術を通して和紙を伝える活動を始める。

中川政七商店の読み物: https://story.nakagawa-masashichi.jp/64370

「正倉院の筆Ⅰ 絶海の弧島と紙を巻く筆とは」

―2016~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―

日野楠雄 会員

概 要:

いつ消えたか覚えていない。山形の実家に40年前には、父の硯箱があり、明治34年生まれの祖父が残したものは、すべて筆字であった。

現在、筆(毛筆)と聞くと、書道や絵の道具という、限定されたイメージが強く、日常性もなく、“私には関係ないなぁ”というのが多くの感覚であろうが、

硬筆文化に変わる明治以前は、筆が筆記用具の中心で、今のペン、鉛筆そしてプリンターなどと同じ存在であり、記録・伝達・芸術すべてを受持っていた。

日本では日常生活の中で“硯で墨をすり、それを筆でとって紙に書く”という筆墨の文化は、千年以上続き、中国まで遡れば二千年を越えてしまう。それは紙に筆で書き画かれた厖大なものが残っていることで証明されている。

筆を単なる道具として考えればそれまでだが、もし、筆がなければどうなっていたかと思うと想像もつかない。それはいかに重要なものであるかということの裏返しとも言える。今回紹介するものは、世界に類を見ない奈良時代から保存されてきた17本の筆「正倉院筆」であり、日本の筆墨文化が形成される時代のものである。ただ、奈良時代以前、また後の700年以上、筆の原物資料がなく、周囲に比較できるものがなく、筆の歴史を海にたとえれば、正倉院筆は絶海の孤島のように見える。

また、これらの筆は‘紙を巻いて作る??’、言葉を換えれば‘紙がないと作れない筆’であり、筆管(軸)がペットボトルのキャップくらいのものもあって非常に太い、さらに東大寺盧舎那仏(大仏)へ献納された聖武天皇や光明皇后縁の品という、現在流通する一般の筆と比べると異例づくめである。これを単に特例として考えるか、そうでないのか、興味溢れるところである。

第1回は、これらの筆が東アジア及び日本の筆墨文化の中で、弧島ではなく重要なポイントであることと、筆の構造上、紙がどういうふうに使われているかを中心に、『正倉院紀要43号』「正倉院宝物 筆調査報告」(下記HPで全頁カラー公開中)を中心に、模造品や画像を使い紹介したい。

関連HP:https://shosoin.kunaicho.go.jp/bulletin/ (宮内庁HP 正倉院紀要)

01 雀頭筆の製造途中のもの(十五世 藤野雲平作)

02 雀頭筆の完成形(十五世 藤野雲平作)

■プロフィール

日野楠雄(Nanyu HINO) 1961年山形県生。号は子雲、開物庵など。書芸術活動をもとに、文房四宝(筆墨硯紙)と拓本を研究する。20代に書体字典の編纂に関わり古代文字と出会い、近年はそれを和紙に淡墨で表現する新しい世界を拓いている。大東文化大学・國學院大學非常勤講師、和紙文化研究会運営委員、正倉院宝物特別調査員(2016?2019年)、武蔵野美術大学特別指導教員、土佐硯アドバイザー

会員情報

シンポジウム(オンライン)

国際シンポジウム「20世紀の和紙 -寿岳文章 人と仕事-」

田村 正 会員関係

配信日:2021年10月16日(土) 9:30?0:30(日本時間)

会 場:

WEB会議システム上(オンライン配信) 配信定員500名

向日市文化資料館研修室(映像投映)来場定員40名 (注釈)同時通訳あり

プログラム 時刻はおおよその予定、〈 〉内は米国東海岸時刻。

9:30〈20:30〉ウエルカム・スピーチ:安田守(向日市長)

9:40〈20:40〉寿岳文章の生涯と和紙研究

中島俊郎(甲南大学名誉教授、NPO法人向日庵理事長)

10:05〈21:05〉ダード・ハンターの功績について

キャスリーン・A・ベーカー(紙史研究家兼教育者)

10:30〈21:30〉寿岳文章収集和紙の資料的価値

山仲進(兵庫県多可町立杉原紙研究所・和紙博物館寿岳文庫)

10:55~11:15〈21:55~22:15〉休憩

*バーチャル展覧会「寿岳文章人と仕事-向日庵と和紙の旅-」配信(15分)

11:15〈22:15〉文化の側面から見た南アジアの手漉紙

クレア・クッチオ(学術編集者兼翻訳者)

11:40〈22:40〉アートにおける手漉紙、その近年の動向

リン・シュアーズ(アーティスト)

12:05〈23:05〉報告者による意見交換、まとめ

12:30〈23:30〉閉会

司会:佐野真由子(京都大学大学院教育学研究科教授)

申込方法

申込フォーム(https://ws.formzu.net/dist/S49621887/)からお申し込みください。

連続企画4回シリーズ 予 告

第2回 2021年11月20日(土) 14:30~15:30

「正倉院の筆Ⅱ 雀頭筆の紙の質と役割」

―2016~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―

講師 日野楠雄

第3回 2021年12月18日(土) 14:30~15:30

講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

第4回 2022年1月15日(土) 14:30~15:30

講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

2021年10月8日 |

トピック:例会