◆会員情報

会員情報

壁面装飾

ACホテル・バイ・マリオット東京銀座

AC Hotel by Marriott Tokyo Ginza

EVホールに現わる和紙の大理石 田中正武 会員関連

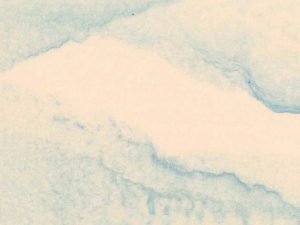

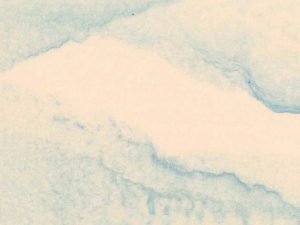

EVホールに降り立つと、大理石のフロアと壁が自然に目に入る。青くエレガンスな壁面は、よく見ると和紙でできており、大小48のパネルが組み合わされている。それぞれのパーツは個性を主張しながら、全体的には水とその流れがイメージされている。

銀座に新規オープンしたACホテル・バイ・マリオット東京銀座2?13Fの各EVホールの壁面には、一瞬大理石に見まがう和紙装飾アートが壁一面に掲げられている。階毎にそれぞれ異なる色・模様・風合いになっている。

その紙は土佐和紙の紙匠ロギール アウテンボーガルトさんによるもの。原紙は1m×3mの大きさ。素材は、銀座和紙プロジェクト代表の田中淳夫氏((株)紙パルプ会館専務取締役)が中心になって、銀座にある6つのビル屋上で作った楮・三椏に、コットン・桑・亜麻などを加えて作った銀座和紙。漉き方は澆紙法に近く、デザインに合わせて紙に動きを与えるために、敢えてシワや凹凸をつけながら、全体的に温かさを感じるように、厚みのあるふんわり感を出している。色は藍染めされた新旧の布を繊維に戻し漉き込んだり、紙になってから松煙墨を使い、カスレやニジミを出しアクセントにしている。原料・抄紙から染色まで、いくつもの工夫がこらされている。

各パネルを仕上げたのが、田中会員とその工房祐正庵の方々。これは紙をただ貼ればいいわけではない。厚み感・シワによる紙の動き・様々な凹凸の立体感・多種の色具合など、それぞれ異なる紙の風合いを生かすためには、全624枚一枚一枚気を抜くことができない。江戸から続く伝統工法を駆使して、根気強く丁寧に張込んで行くことで、世界初の空間が生み出された。

今後はや和紙展示会を開催する予定で、ツアー見学会なども検討中です。

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoar-ac-hotel-tokyo-ginza/

104-0061 日本東京都中央区銀座6-14-7 Tel 03-5550-0102

12F

8F

9F

10F

〈製作に関わった人々 左から田中正武、ロギール アウテンボーガルト、田中悠記子、成澤啓予〉

2021年3月24日 |

トピック:会員情報

和紙関連 オンライン配信シンポジウム

和紙関連 オンライン配信シンポジウム

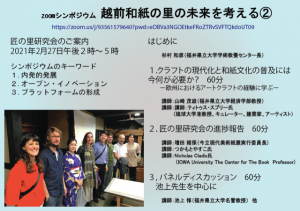

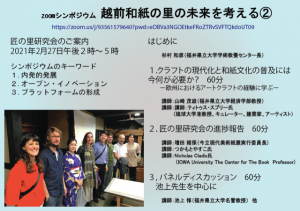

テーマ:越前和紙の里の未来を考える②

日 時:2021年2月27日 14:00~17:00

配信ソフト:Zoom

参 加:自由 無料

構成

第1部:

和紙の里と世界を結ぶ、キュレーター(コーディネーター)の必要性等の話。

第2部:

人間国宝 岩野市兵衛さんのトーク(収録)とアイオア大学教授ニコラスさんのアイオア大学での取り組みが紹介.

第3部:

パネルディスカッション

Zoomミーティングに参加する

https://zoom.us/j/93561579640?pwd=eDBVa3NGOEtkeFRoZTRvSVFTQkdoUT09

ミーティングID: 935 6157 9640

パスコード: 999988

なお、上記URLをクリックしますと、zoomのソフトが自動的にダウンロードされ たり、ソフトをダウンロードいたします。参加される場合は画面の指示通り進め てくだ さい。(ZOOM未使用の方は、開催日少し余裕を持って実施されることを おすすめ いたします)

参加予定がないのにクリックしてしまった場合は、無視していただくか、ボタン があれば「キャンセル」を押してください。

問合せ先 株式会社石川製紙 担当: 石川 hiroshi@echizenwashi.net

2021年2月25日 |

トピック:会員情報, 例会, 和紙情報, 産地交流

オンライン月例会見学ご希望の方々へ

オンライン月例会見学ご希望の方々へ

和紙文化研究会は新型コロナ感染症により、昨年3月より休会しておりましたが、昨年10月よりオンライン配信の月例会を模索して、12月より60分程度の会員向け試験配信を始めております。実際に顔を合わせたり展示品などを見ることができませんが、これまで参加できなかった地方の会員などの参加もあり、有効性を感じております。

そこで、試験配信ではありますが、通常月例会と同じ規模で、会場参加(後述)とオンライン配信を並行する試みを行なうことになり、見学もオンライン配信で一次再開することになりました。

見学に関するお願いは下記いたします。今回は通常1,000円の見学料は不要ですが、配信技術や環境の関係から人数を限定し、音声や画像など予想できない色々なトラブルの可能性もあり、また、今後のためにアンケートにご協力いただくことをご承知いただいた上で、お申込みいただければと考えております。

今回の見学にあたって

◇募集参加人数:20名

◇ 見学費:無料

◇ 月例会後、アンケートへの回答をお願いいたします。

◇申込方法:指定のアドレスに必要事項をお送りいただくことになります。詳細は下記をご覧下さい。

◇申込〆切:2月16日(火)ですが、その前に人数に達した場合は、今回は参加を見送っていただくことになりますのでご了承のほどお願いいたします。

オンライン配信ソフトについて

現段階では「Microsoft Teams(マイクロソフト チームス)」を使用しております。使い方等はマイクロソフト社HPなどをご覧いただくか、

https://office- hack.com/teams/teams-how-to-use/

などをご参照のほどお願いいたします。なお、見学申し込み者には「マイクロソフト Teams(無料版)について」の内部 用解説文書を添付にてお送りいたします

申込みと配信を受ける流れ

1)マイクロソフトのアカウントの取得

Microsoft Teamsを利用する場合は、マイクロソフトのアカウントが必要です。(Windowsやマイクロソフトオフィスを使用中の方はすでにアカウントが作成さ れています。)持っていない方は個々人で作成することになります。作成の方法はWeb上で「マイクロソフト アカウント」で検索をかけると、「新しいMicrosoftアカウント作成方法」とMicrosoftのサポートがありますので、そこから作成して下さい。

2)お申込み

1)でアカウントを取得できましたら、その時設定した①メールアドレス、②氏名、③〒・住所、④電話、⑤所属または分野を、以下のアドレスに「オンライン見学申込み」としてご連絡下さい。なお、連絡用のメールアドレスと①とが同一であることにご注意下さい。違う場合はこちらから連絡が届かないことがあります。

washiken-netreikai@washiken.sakura.ne.jp

3)事前登録

「申込み」を受けて当会では事前登録をします。登録が完了した方には、月例会の2~3日前に案内メールが届きます。当日は、その案内メールに記載されたURLをクリックして、Teamsの会議室に入室してください。前日までに案内メールが届かない方は、恐れ入りますが以下のメールアドレスへお問合せください。

washiken-netreikai@washiken.sakura.ne.jp

◆ 2月例会

日 時:2 月20日(土)

会 場:CROSS BE(セミナールーム)

山梨県甲府駅前 https://crossbe.co.jp/

13:00 開場・オンライン配信接続開始

13:30 ~ 14:30 第26回 宍倉ゼミ 宍倉佐敏会員 (下記参照)

14:30 ~ 14:45 休憩

15:00 ~ 16:45 「平安文学の中にある紙の美しさ —越前

装飾料紙の世界—」 日野楠雄会員(下記参照)

1部と2部の間に休憩が入ります。

16:45 ~ 17:00 事務連絡・退出・オンライン配信接続終了

※試験配信ということもあり、当日の進行状況により、スケジュールが前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第26回 宍倉ゼミ P C・プロジェクター使用

題 名 植物用紙と和紙の変遷 第1回「紙の基礎 聖徳太子の頃 大麻と苧麻 楮の繊維」

「紙の温度」技術顧問 宍倉佐敏 会員

第 1回は紙の原料になる植物繊維は何からどのようにできるか、

その構造は ?

植物組織の中で繊維の役割は ?

隣や周辺の物質は何だろうか ?

繊維が水中で変化する特性などを学び、この繊維が紙に変化して聖徳太子の頃に伝えられたか、最初に使われた麻類は苧麻か大麻か、日本に多く栽培されていた楮は何時頃に紙の主体原料になったかなどを想像してみましょう。

会員発表 PC・プロジェクター使用

「平安文学の中にある紙の美しさ —越前装飾料紙の世界—」

日野楠雄 会員

「枕草子」や「源氏物語」で有名な平安文学には、きれいな色や模様のついた装飾料紙に筆と墨で書いたものが残っています。その色合いは“日本の美”の原点の一つと言えるでしょう。また、その中には主に和歌を綴った名筆が数多くあり、書の世界では「古筆」と呼び珍重されてきました。それは現在でも“かな”のお手本とされ、同時にかな書道の憧れとなっています。

この料紙は、鮮やかで金銀を散りばめた豪華絢爛なものだけではなく、淡い茫洋としたものや、途切れる不安定さに隠れる線状美もあります。今回紹介するものは、紙を漉きながら作る後者であり、私が一次装飾と呼ぶ「打雲」「飛雲」「羅紋」「いろ紙」がそうです。

この8年、この平安装飾料紙の復元を、福井県越前和紙の方々と進めており、平安装飾の説明とともに、復元した原物を会場に展示し、映像を通して皆さんのお手元にその魅力を届けてみたいと思います。

1部 平安時代の装飾料紙について

復元プロジェクトの軌跡

2部 復元品の説明と鑑賞

復元に関して協力者とのやり取り

参加者(会場・オンライン共)の質問応答

協 力:装飾料紙復元プロジェクト(石川浩・五十嵐康三・柳瀬晴夫・岩野麻貴子・五十嵐美佐子・山路勝海・西野正洋・村田菜穂)、名児耶 明(元五島美術館副館長)、越前市、福井県和紙工業協同組合

①復元 打雲

②復元 飛雲

③復元 羅紋

■プロフィール

日野楠雄(Nanyu HINO)

1961年山形県生。子雲、開物庵と号す。

書芸術活動と共に、文房四宝(筆墨硯紙)と拓本を研究する。20代に書体字典の編纂に関わり古代文字と出会い、近年はそれを和紙に淡墨で表現する新しい世界を拓いている。大東文化大学・國學院大學非常勤講師、和紙文化研究会運営委員。

論著

『筆の源流 巻筆の世界 —攀桂堂雲平筆四百年—』(2015年 攀桂堂)

「拓本の役割と実践—北魏高貞碑や古梅園墨型拓などを見ながら」

(四国大学書道文化学会『書道文化第12号』2016年) 他

『和紙文化研究』

25号「デジタルマイクロスコープによる平安古筆の紙質調査分析について」 2017年

27号「紙と墨の保存性について」2019年 他

展覧会

「千変万化、和紙が生み出す墨色の美しさ」 紙の温度ギャラリー 個展 2014年

「踊る古代文字」 越前市主催 紙の文化博物館 個展 2019年 他

講演・発表

和紙文化研究会 「墨とはどういうものか ? —記録性・表現性、紙との関係と保存も考えてみる―」2018年

因州和紙書道フォーラム(鳥取市) 「因州和紙と墨色の妙味 ~単純から生み出される複雑と不思議~」2019年

地域文化計画月例会(高知市)「土佐の紙と硯から生まれる書と◯◯」2021年 他

2021年2月9日 |

トピック:例会

◆会員情報

会員情報

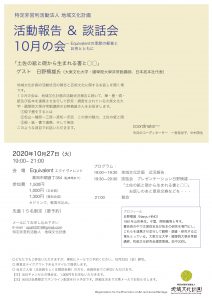

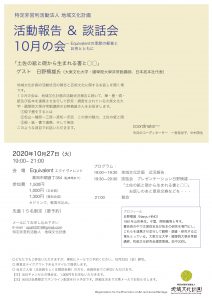

談話会

NPO地域文化計画 活動報告&談話室10月の会〈高知市〉

「土佐の紙と硯から生まれる書と◯◯」

一宮佳世子・日野楠雄・(株)アースワークス 会員関係

日 時:2020年10月27日 19:00〜21:00

会 場:会場 Equivalent 〈エクイヴァント〉

高知県高知市朝倉丁354(駐車場あり) tel:088-856-5185

コーディネーター:一宮佳世子・中村茂生

参加申込:先着15名 下記アドレスよりメールでの申込み

参加費:1,500円(正会員1,000円 賛助会員1,300円)

プログラム:

19:00 地域文化 近況報告

19:30 談話会プレゼン「土佐の紙と硯から生まれる書と◯◯」日野楠雄

20:30 意見交換会

21:00 散会

プレゼン内容

現在では書画の世界に限られてしまったような「硯で墨をすって筆で紙に書く」を見直して、それらを地域に活かせないかを探る内容です。今回は以下の流れで、書芸術をベースに土佐和紙と土佐硯の産地である高知県から◯◯を考えてみます。

①硯で墨をするとは

②松山—檮原—三原—高知—安芸 この旅の魅力、土佐の紙と硯

③硯・紙・書で連携、そして発信

問合せ:opalh2019@gmail.com (担当:中村)

Web関連:

https://www.facebook.com/bunkakeikaku.kochi/

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/039000429

パンフレット

2020年10月22日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

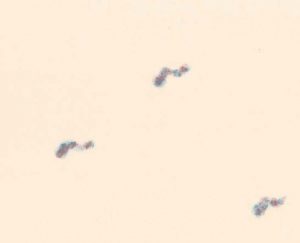

歴史的紙の再現

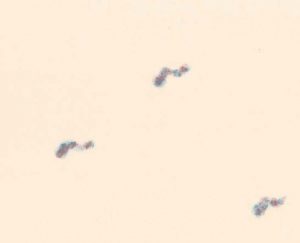

オニシバリ紙できる 紙の温度(株) 会員関連

歴史的に古くから使われている紙で、中々お目にかかれないオニシバリ紙を、紙の温度(株)と三宅賢三氏が3年の歳月を費やし再現に成功。数量は限定されるが一般に紹介している。

オニシバリ〔ジンチョウゲ科 別名:夏坊主・オニガンピ〕は、全国に分布しているが、冬期間に葉が青々とし、夏期には落ちてしまう、一般的な落葉植物とは季節感が反対になる不思議な性質をもっている。

歴史的には、正倉院文書「正集第19巻第1〜5紙 伊豆国正税帳」(天平11年)(『正倉院紀要32号』)、平安古筆「亀山切」などに使われているが、雁皮紙の蔭に隠れるように存在感を消していったようで、現在ではほとんど知られることがなくなっている。

この名で文献に現れるのは、中島今吉『最新和紙手漉法』(昭和21年 丸善出版株式会社刊)のようである。そこで第五篇補助原料の第四〇章として取り上げられているが、四行にとどまっている。

近年、当会会員の宍倉佐敏氏(女子美術大学特別招聘教授)は、オニシバリについて、フィールドワークを踏まえ原料と製紙の研究、そして「徳川家康黒印状」に雁皮・三椏とともに出てくる「鳥子草」がオニシバリに当たることなど、共著『地域を活かす 生活工芸双書 楮・三椏』(2018年農山漁村文化協会刊)に、1頁半にわたり紹介しているので興味のある方は参照して下さい。

原物確認・問合せは店舗の方へ

〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮二丁目11番26号

Tel 052-671-2110 Fax 052-671-2810

関連Web

https://www.kaminoondo.co.jp/store/i/38607202/

DMS 100x画像

DMS 200x画像

DMS200x裏面画像

2020年10月19日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »