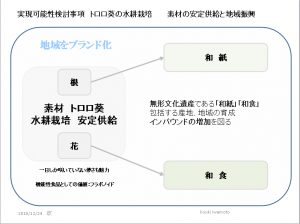

◆和紙情報

展示会 吉野匠展

吉野町商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業

会 期:2019年1月28日~02月02日 10:00~18:00(2日は16:00まで)

会 場:小津ギャラリー 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2

小津本館ビル2F TEL. 03-3662-1184)

伝統的な製作技術を守り、生み出される使いやすく高品質な和紙「吉野和紙」。

「表具用手漉和紙(宇陀紙)製作」選定保存技術保持者 福西和紙本舗六代目 福西正行氏による「吉野和紙」手漉き体験やギャラリートークを開催致します。

吉野和紙の販売とあわせて、吉野町の特産品の販売もございます。

主催:吉野町商工会 共催:吉野山観光協会

協力:小津和紙 吉野町

ギャラリートーク「吉野和紙~本物の魅力と可能性~」

日 時:2月1日(金)13:30~14:30 定員30名

会 場:小津本館ビル3階

参 加:無料 予約された方を優先いたします 申込先 03(3663)8788

「吉野和紙」手漉き体験

2019年 1月 31日(木)、2月1日(金)・2日(土)

http://www.ozuwashi.net/topics_detail.html?topics_id=38

「吉野和紙」のあかり作りワークショップ

昔ながらの製法で作られた「吉野和紙」を使ったあかり作りを体験できます。吉野を拠点に活躍される、あかり作家の坂本尚世先生がやさしく指導します。坂本尚世オリジナル作品の展示・販売も行います。

費 用:3,800円(体験料と材料費分)

日 時:1月31日(木)12:30?14:30(2時間程度) 定員10名

申 込:予約優先 申込先 03(3663)8788

http://www.ozuwashi.net/topics_detail.html?topics_id=38

関連HP http://www.ozuwashi.net/gallery.html

2019年1月30日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

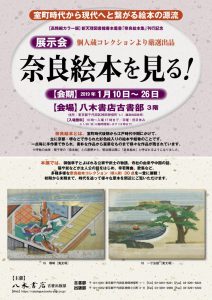

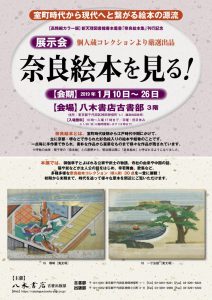

展示会 奈良絵本を見る!

新天理図書館善本叢書「奈良絵本集」刊行を記念し、個人蔵コレクションより厳選出品の展示会を八木書店が開催。

会 期:2019年1月10日(木)~1月26日(土)

開催時間:10時~入場17時まで

会 場:

定休日:日曜・祝日 尚、1/20(日)は臨時開催(19時まで)

入 場:無料

八木書店 古書部3階 住所:東京都千代田区神田神保町1-1

TEL:03(3291)8221

関連HP:https://company.books-yagi.co.jp/archives/news/5003

以下八木書店HPより

「室町、安土桃山時代から江戸中期にかけて作られた彩色絵入りの奈良絵本。その数は5千点以上になると言われています。本展では、貴重な個人蔵コレクションから30点を厳選し、黎明期から末裔期まで、およその時代順に奈良絵本の変遷をたどります。原本をご覧いただき奈良絵本の魅力をお楽しみください。」

チラシ

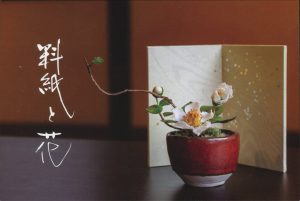

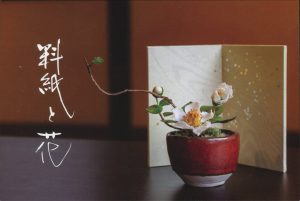

展示会 料紙と花

会 期:2019年1月26日(土)~2月3日(日)

開催時間:11:00~18:00まで

休館日:1月30日(水)

会 場:GALLERY心 〒110-0015 東京都台東区東上野6−18−14

TEL 03-3845-5010

主催:小室かな料紙工房・かわめ真紀子

協力:GALLERY心

特別講座

「継紙 初級編」

講師:小室 久(HISASHI Komuro)

申込:小室かな料紙工房へ連絡 0294−82−2451まで

参加費:5,000円

日時:期間中毎日10:00〜12:00 各回定員8名

「野花アート 入門編」

講師:かわめ真紀子

申込:期間中随時受付

参加費:3,000円 作品制作時間約2時間30分

関連HP:https://kanaryoshi.com/2219/

https://www.galleryshin.tokyo/2018/12/18/post-7303/

DM表・裏

2019年1月11日 |

トピック:和紙情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、1月17日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 1月例会

日 時:1 月19 日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第5回増田ゼミ増田勝彦 副会長(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 会員発表「和紙文化、文化って? Amateur Academy

(素人学院)の報告」岩本弘会員(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第5回 増田ゼミ プロジェクター・DMS使用予定

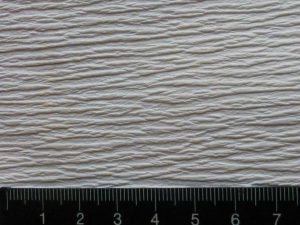

『紙衣から烏帽子、檀紙、紙煙草入れそして縮緬紙』 増田勝彦 副会長

和紙文化研究第5号には、久米康生会長の「捻り揉む和紙とその製品」木村有美会員の「紙衣小考」が掲載されています。そこでは、紙の利用を生活の中に広げてきた技術を見ることが出来ます。紙を糸や紐状にして利用する、長門や紙布、紙を揉んで出来た皺を生かして利用する、紙衣、縮緬紙、擬革紙などです。

今回は、一度は平面状態で完成された紙を、揉んだり、絞ったりして皺を寄せる技術の系統を辿ろうと思います。まずは紙衣から、紙烏帽子、檀紙と縮緬紙、擬革紙へと皺を寄せる技術の応用が広がったところが、とても日本的で面白いのです。

久米会長も書いているところですが、皺を寄せた紙がクレープペーパまで発展し、トイレットペーパーの凹凸エンボスも発想を得たのは、私見ですが縮緬クレープ紙からでは思ってます。

話の順序としてはおよそ以下の通りです。

1.紙衣 紙の揉み方 寒天と柿渋とコンニャク

紙衣 東大寺お水取りで着用

2.烏帽子のサビ サビの付け方2種

紙烏帽子のシボ

3.檀紙のシボ 高檀紙のシボの作り方

越前檀紙のシボ

4.紙煙草入れから擬革紙へ

チリメン本のシワ(紙の博物館)

5.縮緬紙として 縮緬紙の作り方 縮緬本とクレープ紙へ

クレープ紙はテーブルナプキン

擬革紙のシボ紙煙草入れ(たばこと塩の博物館)

機械による、クレーフ紙

会員発表

PC・プロジェクター使用予定

「和紙文化、文化って? Amateur Academy(素人学院)の報告」

岩本弘毅 会員

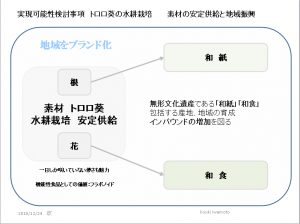

2016 年4 月、ふとした事で手漉き和紙を扱うようになりました。少子高齢化、人口減少、社会に対する‘ささやかな抵抗’ を検討しました。そこで数が少なくなるならば、個々の価値を上げればよいという結論に至り、現在の人口× 価値≦2060 年の人口× 価値(価値の洗い替え、再発見、付加、創造)をテーマに、価値の追求をスタートさせました。そして第一歩が手漉き和紙との出会いです。

1.「和紙文化」・・・文化って?

アカデミックには様々な定義があると思いますが、今回発表における個人の解釈は、「その地域の人々の日常に『しみ込んだ何か』であって、その地域外から見た場合、一定以上の特色を持ったものを「文化」と言う。現在進行形、アーカイブされたもの双方を含む」となります。これをベースに和紙研の今後をご一緒に考えたいと。

2.目的地は何処?

手漉き和紙を扱うようになってから、‘無知’ を武器に様々な活動をしています。また大勢の方と知り合いました。和紙研の皆様、岐阜大学の山根先生(山葵の遺伝子研究)、合氣道8 段、書道10 段のアメリカ人、ウィリアム・リード氏、スコットランドの12 代エルギン伯爵チャールズ・スルース…。高知県のロギール・アウテンボーガルト氏。さてなぜこの方々と知り合ったのか。これからご説明できれば。

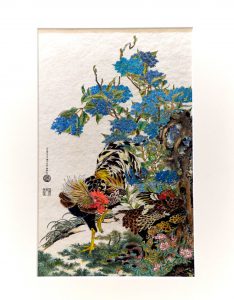

若冲塗り絵作品

コメント

手漉き和紙を使った塗り絵製品。

和 紙:西島和紙、山十製紙の笠井伸二さん製造 素材 みつまた

塗り絵:線画作成 アースワークス三浦

塗り絵:彩色 画材店アルバイトの青年A 色鉛筆

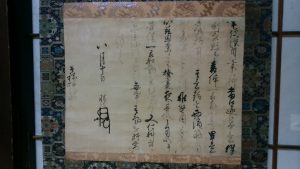

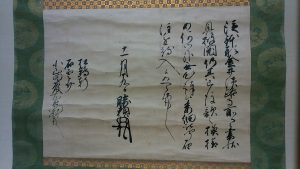

8:武田晴信筆 書状 軸装(個人蔵)

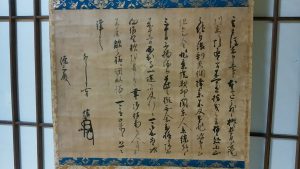

9:武田信玄筆 書状 軸装(個人蔵)

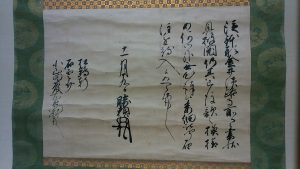

10:武田勝頼筆 書状 軸装(個人蔵)

コメント

和紙を扱う活動を通じて、8.9.10のようなアーカイブされたものへ、どうたどり着いたかを、現在進行形の文化活動と共に語りたいと思います。

活動履歴の一例

■ 講師略歴

岩本 弘毅(いわもと こうき)

1961年生 山梨県出身 中央大学法学部卒

– 音場設備を主とする個人事業開始

– 1990 年 ( 株) アースワークスとして法人化 電気制御系、電気工事、通信

工事、ソフト開発と時代と共に取り扱うものが変化して現在に至る。現在は

音声系のソフト開発と、通信基盤構築が主たる業務。

– 2018 年3 月 和紙を通じて知り合ったウィリアム・リード氏と日本文化を海外へ伝える事を主たる目的とした「合同会社和の杜」を設立。

2019年1月11日 |

トピック:例会

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、12月12日(水)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 12月例会

日 時:12 月15 日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第18 回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「素材からの発想」花牟禮亜聖会員(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第18回 宍倉ゼミ

『唐紙・和紙・洋紙の歴史と各紙の共通点と相違点 』「第三回 洋紙の歴史」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

中国からサマルカンドに伝えられた紙は、約500 年後にイタリアで金属ペンや羽ペンで文字を書き易い洋紙に改良され、その製法原理は現在も受け継がれている。

アジアの紙と洋紙が異なる点は、洋紙の製造機具の多くが金属製で、植物繊維の性質を無視してインキで書き易く、印刷しやすい紙に改良されている事である。具体的には金網・金属製漉き具・ビーター叩解・蒸解釜使用の木材パルプ・連続抄紙機などの他に、填料・澱粉・松脂・紙力剤などが紙に添加されている点が和紙と異なる。

おわりに唐紙は毛筆で文字を書くことを重視して、墨の発色や墨の保存性を紙に強く求めた。和紙は植物繊維の性質を大切にしてその特性を生かし、使用目的を持たない紙作りをした。洋紙はペンで文字を書く、印刷機で印刷する事を使用目的とした製法で紙を造り、使用する繊維の性質は無視された。近年は和紙の製法が西洋で認められ、和紙的な紙も造られている。

※このテーマにつきましては、9月より、全3回の講義となります。9 月15 日、11 月17 日のゼミにご出席の方は、その時の配布物を忘れずにお持ちください。

会員発表 PC・プロジェクター使用予定

「素材からの発想」

花牟禮 亜聖 会員

手の中で紙の素材を感じ、光に透かし、指ではじく・・・紙との会話から発想して形にする 和紙の使い手側の紙との関わりを以下の内容に添ってお話ししたいと思います。

1. 素材『紙』との出会い

イタリアで造形作家のブルーノ・ムナーリから伝えられた素材の面白さについて。

2. 紙の仕事色々

ハンドエンボス・和紙のインスタレーション・生活が楽しくなる紙作品・デザインと紙について。

3. 美術教育においての紙

女子美術大学での取り組み・マレーシアの障がい者との取り組み紙を使った造形ワークショップについて。

4. マレーシアの紙

一人の青年が田舎の工房で作る手探りの紙作りについて。

■ 講師略歴

花牟禮 亜聖 hanamure asei

東京都出身 女子美術大学卒業後、日本橋高島屋宣伝部デザイナーとして勤務。

1983年 渡伊し造形作家のブルーノ・ムナーリとイエラ・マリの両氏に師事。

1988年 素材にこだわるデザイン事務所 STUDIO ASEI 設立。

1994年~2013 年 女子美術大学と桐朋学園で紙の造形を教える。

2014年 JICA からマレーシア 社会福祉局に派遣され障がい者のプロダクトと美術活

動を3 年間支援。

現在 紙にこだわったグラフックデザインと造形を展開・桐朋学園講師・佛教大

学招聘講師

個展・グループ展多数

1 オリジナル技法ハンドエンボスの作品

2 ホエムコンサートの和紙のインスタレーション

3 和紙作品BUONO3

4 和紙スクリーン

5 A SEI CUBO 作品

2018年12月7日 |

トピック:例会

◆和紙だより

【季刊 和紙だより60号 2018秋号の紹介】

目次

〈越前和紙への提言〉…… 1頁

江南和幸さん(古典籍紙分析・研究者)「紙は時代の目撃者」

〈工房紹介〉…… 3頁

韓紙工房「コムコミ」 身近な生活用品に活かす伝統の韓紙工芸

〈取組紹介〉…… 3頁

抗ウィルス漆喰和紙「和蔵紙」の開発 関西ペイント+和プラス+越前和紙のコラボ

〈和紙ミニコーナー〉…… 4頁

愛知県大で学術講演会「紙の道の文化史-正倉院からサマルマンドまで」開催

〈情報欄〉…… 4頁

イベント情報・新刊紹介「和紙植物」(ものと人間の文化史)有岡利幸著、法政大学出版 等

バックナンバー一覧 http://washidayori.jimdo.com/

今号 https://washidayori.jimdo.com/no-57-60/

2018年12月7日 |

トピック:和紙だより

« 古い記事

新しい記事 »