◆和紙情報

テレビ放送

題 名 「世界!ニッポン行きたい人応援団」

TV 局 テレビ東京

日 時:12月17日(月)20:00~

取材協力:(株)東京松屋

内容

日本の衣食住など文化に興味を持ち、夢やあこがれを抱き続け日本へ行きたい外国人の思いを叶え、ニッポンへ招待する番組。今回は「襖」、製作の中で和紙がどのように使われるのか興味津々です。

予告

フランスの建具職人が、日本建築の襖と欄間の美しさに一目惚れ!以来8年間、和室を作っているが、うまくいかない。「ニッポンで本物の技術を学びたい!」というのでご招待!

京都・正伝寺で、約400年前に徳川家康の命令で描かれた襖に感激!東京・大田区で40年間襖を作る表具師を訪ね、作業工程を見せてもらう。また井波彫刻で有名な富山県井波の伝統工芸士を訪ね、欄間を作る工程を一から教わり、その素晴らしい技術に感動! (TV東京HPより)

TV東京HP:http://www.tv-tokyo.co.jp/nipponikitaihito/smp/

2018年12月7日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

展示会

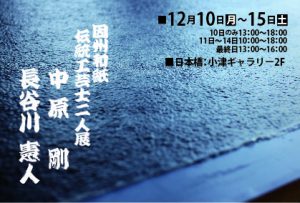

「因州和紙 伝統工芸士二人展 中原 剛・長谷川憲人」

小津和紙 会員関連

日 時:12月10日(月)~15日(土) 10:00~18:00

(10日は13:00~18:00、15日は13:00~16:00)

会 場:小津ギャラリー (〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル2F TEL. 03-3662-1184)

DM

企画概要:

因州和紙の青谷手すきの音は、環境省の「日本の音風景100選」に選ばれています。山陰の自然の恵みを受け生み出されてきた様々な用途の和紙を展示販売し、手漉き和紙の魅力を知っていただくとともに、写真プリントやイヤリング等新しい分野の開拓を目指します。

展示物の種類:

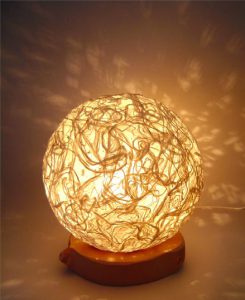

修復用紙・版画用紙・書道用紙・剪画用紙・写真用紙、大判和紙(畳6畳の大きさ)・和紙イヤリング・ランプシェード・限定高級ウイスキー「軽井沢」ラベルなど

主 催:因州和紙青谷伝統工芸士会

協 力:鳥取県・鳥取県因州和紙協同組合・因州青谷・手漉き和紙保存会・株式会社ティーエスピー

入場料:無料

ワークショップ:「かごなで」の実演&体験

和紙作りの第一歩、あなたも知ってみませんか。

「かごなで」作業とは、楮の表皮「おにがわ」や「あまがわ」を両手を使い小刀で丁寧に取り除く作業です。他の和紙産地では「へぐり」などと呼ばれている作業工程ですが、因州では形態が異なります。実演すると共に、希望者には体験もできます。

かごなでの実演・体験時間(実演者は変更になる場合があります)

10(月):14:00~14:30 実演者は長谷川憲人

11(火)~13(木)14:00~14:30 実演者は中原寛治

14(金)15(土)14:00~14:30 実演者は長谷川豊

体験:無料・予約不要(参加希望が多数の場合は先着順の場合があります)

関連HP

http://www.ozuwashi.net/gallery_schedule.html

http://www.ozuwashi.net/gallery_schedule_detail.html?gallery_id=122

http://inshu-washi.net/brand_inshu-washi.htm

1、リトグラフ 日本雁皮 ソーダ灰煮 マリベル・マス(ドイツ在住)23㎝×62㎝

2、木版画 日本楮 ソーダ灰煮 塩見奈々(イギリス在住)「見立て百景」 36.5×36.5cm

3、木版画 日本楮 ソーダ灰煮 歌麿 「蹴鞠」 15,5㎝×61,5㎝ 制作:芸艸堂 摺師:竹中清八 抄紙:長谷川憲人

4、木版画 日本楮 ソーダ灰煮 勝山正則 「源佐さんの路」92㎝×130㎝

5、和紙イヤリング 和紙の魅力を伝えたい YOBOTYブランド

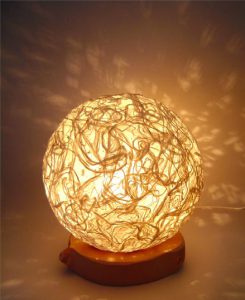

6、ランプシェード「こもれび」主原料:楮 抄紙:中原剛

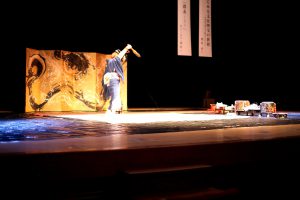

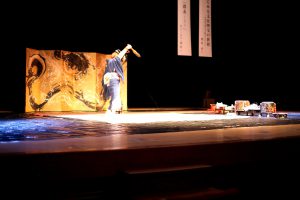

7、平成30年10月27日第20回文房四宝まつりのイベント企画 KEiKO*萬柱さんが“舞書”製作する大判和紙(畳6畳の大きさ)

KEiKO*萬柱プロフィール

兵庫県豊岡市生まれ。多摩美術大学卒業後テキスタイルデザイナーとして活躍。墨を基調にした独自の作品及び舞書パフォーマンスが国内外で注目されている。

2018年11月18日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、11月17日(水)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。

entry@washiken.sakura.ne.jp

また、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 11月月例会

日 時:11 月17日(土)13:30 ~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第17 回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「紙は時代の目撃者:

紙の科学分析が語る知の文明の歴史」

江南 和幸 招聘講師(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

第17回 宍倉ゼミ P C・DMS・プロジェクター使用

題 名『唐紙・和紙・洋紙の歴史と各紙の共通点と相違点 』

「第二回 和紙の歴史」 女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

紙が日本へ伝来した頃に聖德太子は次の政策を表した、1) 税の徴収を行い公家たちに管理させた、2) 民に仏教思想を伝道する目的で僧侶に写経を起させた、この二点の影響で紙の需要は大幅に拡大した。

日本製の紙( 和紙) は原料の麻, 楮などが不足し、雁皮など短い繊維で補い水漏れが遅いので流した結果、「流し漉き法」の上質な紙が生まれ後世ではこれを和紙と呼んだ。

雁皮の粘性を知り、和紙独特のネリを使った装飾紙が生まれ、唐風文化の伝来と言われる唐風色付紙から、和風文化と言われる装飾手漉き和紙が生まれ貴族たちに好まれた。

武家が社会の中心になり、質実剛健を旨とする武士達は貴族階級が好む「白く大きく厚い」紙よりも、薄くて小さく少量のチリがあっても安価な実用性の高い紙を求めた。

庶民層も文字を書き読む社会になると、書写材以外にも建造物や生活用品・衣類などにも紙が使われ和紙の品種と共に需要が急激に増大した。江戸幕府が崩壊して藩の役人や紙商人に支配され、「つくらされる紙」から、自らの紙を造り出す「つくる紙」の時代に変わったが、職人的苦労は増した。

※このテーマにつきましては、9月より、全3回の講義となります。レジュメは11頁に及びます。9 月15 日の第一回ゼミにご参加の方は、その時に配布しておりますので忘れずにお持ちください。

講師・会員発表

題 名 「紙は時代の目撃者:紙の科学分析が語る知の文明の歴史」

龍谷大学古典籍デジタルアーカイブ研究センター 江南 和幸 招聘講師

紙と印刷術とが,知識の光を市民階級に広げ,現代に続く知の文明の社会を作り上げたとは,「百科全書」の著者の一人ディドロの説くところであるが,2B.C. の「ぼろ布」起源の原初製紙術に始まり,後漢105A.D. には植物繊維から直接紙を作る製紙術を完成させた古代中国,そこから製紙術を伝えられた,ベトナム,高句麗,日本のアジア諸国は,ディドロの認識のはるか以前から紙の恩恵を受けて,中世の闇に沈むヨーロッパ諸国をしり目に,はるかに高い知の文化を享受していた。この事実を中国・日本の古文書・古典籍に使われた用紙の科学分析から探る。

1:中国の多様な古文書用紙。

2:中央アジア諸民族へ広がった製紙術と諸民族の文化的発展への寄与。

3:アジアへ伝えられた製紙術とアラブ・ヨーロッパへ伝わった「ぼろ布」起

源原初製紙術との違いの謎を解く。

4:ヨーロッパ諸国のアジアの紙との邂逅。

5:中国明時代の出版文化と,「世界の1,2 を争う」江戸時代の出版文化とを

支えた紙。

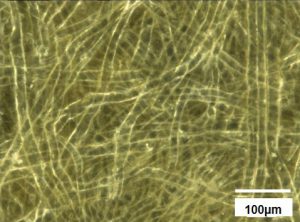

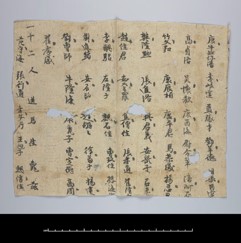

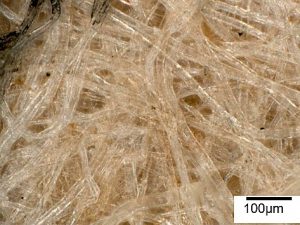

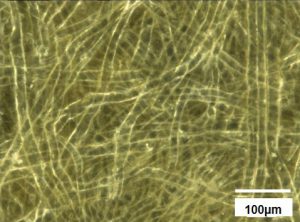

1 大谷コレクション敦煌経典用紙の例・大智度論丁寧に打紙された構(梶の木)紙。MS00529,718 年

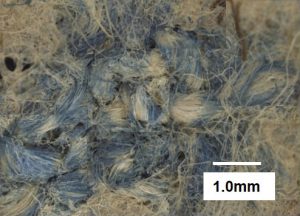

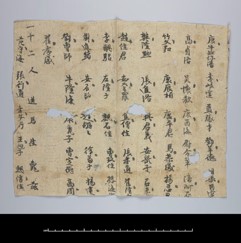

2 大谷コレクショントルファン師団兵役文書の藍染布混8世紀中期MS03028

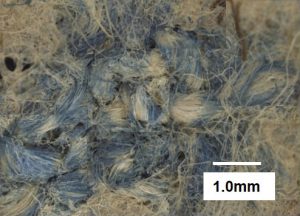

3 大谷コレクショントルファン師団兵役文書の藍染布由来用紙8世紀中期MS03028

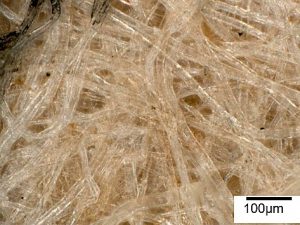

4 百万塔陀羅尼甲巻 楮溜漉用紙764〜770 京都博物館蔵

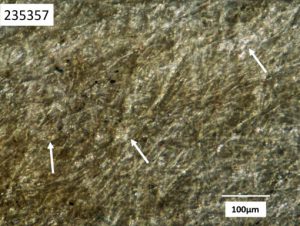

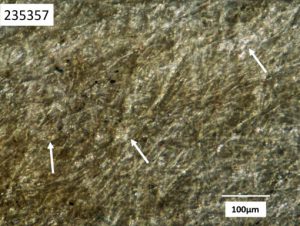

5 Hermitage Rembrandt Rovinsky Collection:235357 Jan Lutma, Goldsmith.1656に使われた日本の雁皮鳥の子紙。矢印は米粉

(1〜5の画像は江南撮影)

発表者プロファイル

1940 年生まれ。1965 ~ 1990 年まで大阪大学工学部勤務(金属材料学)。1990 年より龍谷大学理工学部勤務,2018 年退職。その間2000 年より現在まで,古典籍デジタルアーカイブ研究センター研究員として,大谷コレクション敦煌・トルファン将来古文書用紙,龍谷大学図書館蔵中国漢籍用紙,東洋文庫ヨーロッパ刊本用紙の科学的分析を継続中。

2018年11月9日 |

トピック:例会

◆会員情報

研究発表会

第1回文化財科学研究発表会

~文化財科学を学ぶ学生の合同研究発表会~

稲葉政満会長 関連

日 時:2018年10月28日(日)13:00~17:00

会 場:東京藝術大学 美術学部中央棟 第一講義室

- 〒110 -8714 東京都台東区上野公園12-8東京藝術大学大学

仮プログラム:

13:00~13:05 開会の挨拶

13:05~14:15 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻

保存科学研究室

13:05~13:15 研究室紹介 教授 稲葉政満

13:15~13:30 「壁画に用いられたアズライトの緑色化に関する研究」

修士2年 大迫美月

13:30~13:45 「日本における近代製鉄技術と輸入鉄鋼」修士2年 中村 舞

13:45~14:00 「肥前陶磁に関する自然科学的研究」 博士1年 隋 藝博

14:00~14:15 「鉄釉の発色に及ぼす融剤の効果」 博士3年 猪狩美貴

14:15~14:35 休 憩

14:35~15:15 東京学芸大学教育学部 新免歳靖研究室・服部哲則研究室

14:35~14:45 研究室紹介 講師 新免歳靖

14:45~15:00 「塚本貝助家文書と釉薬見本から見た明治期の

尾張七宝製作技法」 修士2年 高橋佳久

15:00~15:15 「ウズベキスタン、パイケンド遺跡出土ガラスにおける白色

風化生成物の自然科学的研究」 修士1年 遠藤綾乃

15:15~15:35 休 憩

15:35~17:00 筑波大学大学院人間総合科学研究科

世界遺産専攻 松井敏也研究室

15:35~15:45 研究室紹介 教授 松井敏也

15:45~16:00 「CFDを用いた露出展示石室の劣化に対する風の影響に関す

る研究?猪方小川塚古墳を事例として」 修士2年 田 夢儀

16:00~16:15 「被災した文化財等資料の活用に関する調査」

修士2年 相澤桃子

16:15~16:30 「猿島砲台跡におけるモニタリング調査と

明治期の煉瓦について」修士2年 深見利佐子

16:30~16:45 「保存箱としての桐箱の変遷とその環境特性に

関する研究」 修士1年 久我昌江

16:45~17:00 「石造文化遺産の落書きの

除去法についての研究」 修士1年 小柴まりな

17:00~17:10 閉会の挨拶

2018年10月13日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

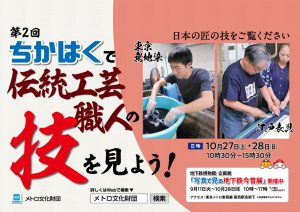

実演と地下鉄内の吊り広告

沿線地域文化の紹介

伝統工芸 職人の技を見よう! 中野区

田中正武 会員関連

日 時:2018年10月27日(土)・28日(日)

10:30~15:30 ※当日の実演は1日に数回を予定

会 場:地下鉄博物館ホール

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西六丁目3番1号

東京メトロ東西線葛西駅高架下 電話:03-3878-5011

Web http://www.chikahaku.jp/contents/about/access.html

実演者:江戸表具:27日は江戸から9代目続く祐正庵 田中正武氏

28日はその後継 成澤啓予氏

東京無地染:中原健太郎氏

入館料:大人210円、こども100円

入場料:無料(会場の都合で入場を制限する場合があります。あらかじめご了承下さい。)

関連HP http://www.metrocf.or.jp/culture/local_20181026.html

問合せ:公益財団法人 メトロ文化財団 公益事業部

電話03-3253-6948 (10:00 ~ 17:00 土・日・祝日を除く)

「現在、地下鉄車内に掲示中、右の写真が田中さんと成澤さん」

2018年10月13日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »