◆和紙情報

展示会

和紙に出会う展 ~日本と西洋の伝統手漉き紙が繋ぐ未来~

会 場:港区立エコプラザ 〒105-0013 東京都港区浜松町1-13-1

TEL 03-5404-7764

会 期:2018年2月18日(日)~3月16日(金) ※2月26日(月)休館日

入 場:無料

エコと和紙作りは共にあると語り、高知県檮原から上京して、港区エコプラザで何度もワークショップを続けているロギール・アウテンボーガルトさんは、原料栽培から紙漉きまでを一貫して行い、伝統の紙漉き技術大事にしている和紙作家。今回は手すき和紙の作品や伝統技法の紙漉きについて紹介する展示会。

会場にはエコに関する書籍や様々な取組みなどが紹介してあり、人にやさしい空間です。JR浜松町・地下鉄大門から徒歩5分、気軽に一度お越し下さい。

関連HP https://minato-ecoplaza.net/?p=264

わずか数十センチの土で5mの楮が育っています。隣に立つのはロギールさん

2018年3月8日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

展示会1

越前和紙展 技を極める ~越前和紙が創り出す装飾紙の世界~

福井県和紙工業協同組合会員関連

小津和紙会員関連

日 時:2018年02月12日(月・休)~02月17日(土)10:00~18:00

(初日:2月12日は15:00より、最終日:17日は15:00終了)

会 場:小津ギャラリー

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号小津本館ビル2F

電話:03-3662-1184

入場料:無料

主催:福井県和紙工業協同組合

協力:(株)小津商店 小津和紙・和紙文化研究会

後援:全国手すき和紙連合会

ギャラリートーク

日 時:2月17日(土) 14:50~16:40

内 容:「越前鳥の子紙について」

越前生漉鳥の子紙保存会 会長 柳瀬晴夫

会 場:小津和紙3階 *予約不要

墨流し体験

日 時:2月16日(金)、17日(土) 10:30~15:00

内 容:越前和紙伝統工芸士福田忠雄指導による墨流し体験

料 金:500円 (先着20名)

〈柾判(約47×68cm耳付きの手漉き和紙に墨流しを行います)

関連HP

http://www.ozuwashi.net/gallery_schedule_detail.html?gallery_id=83

2018年2月3日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展示会2

京表具展 宇佐美直治 会員関連

日 時:2018年3月4日(日)〜5日(月)

10:00~17:00(5日は〜16:00)

会 場:東京美術俱楽部 〒105-0004 東京都港区新橋6-19-15

TEL:03-3432-0191(代)

FAX:03-3431-7606

入館料:無料

列品解説:両日ともPM2:00より会場において行います。

主 催:京表具協同組合連合会

後 援:京都府・京都市・京都商工会議所・京都府中小企業団体中央会

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会・京都新聞社

関連HP

http://www.kyoto-hyousoukyoukai.jp/2014kyouhyougu/

http://www.toobi.co.jp/about/index.html

1、2017年会場風景1

2、2017年会場風景2

3、2017年会場風景3

4、2017年列品解説(宇佐美会員)

2018年2月3日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会

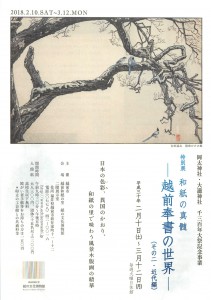

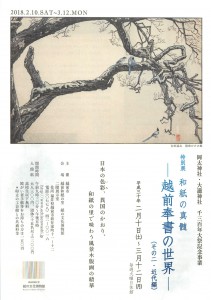

特別展「和紙の真随ー越前奉書の世界ー(その二・近代編)」

福井県和紙工業協同組合会員関連

会 場:越前和紙の里 紙の文化博物館

〒915-0232 福井県越前市新在家町11−12

TEL: 0778-42-0016

会 期: 2018 年2月10日 (土) – 3月12日 (月)

入 場:大人300円(団体200円)・高校生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方は150円 ※卯立の工芸館との共通料金

内 容:

今回のテーマは「木版画芸術」。木版画に最高の用紙とされる越前奉書。江戸時代から近代以降も木版画の優れた作品が生み出されていますが、白く厚みがあり、温湿度変化による伸び縮みの少ない越前奉書は、何十回にも及ぶ摺りにも耐え、複雑な色彩や細かい線描表現を可能にしている。

濁りの無い色彩、奥行きのある空気層、うつろう光などが見事に表現され、さらに、「湿り気」や「かおり」まで感じさせるような風景表現を、堪能できる。

関連HP http://www.washi.jp/topics/topics2018.html#t3

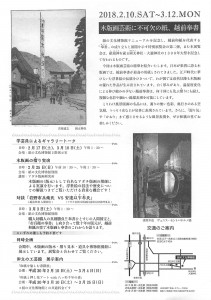

ギャラリートーク

日 時 2018年2月17日(土)、3月10日(土)13:30~ ※予約不要

会 場 紙の文化博物館2階展示室

担 当 学芸員

木版画の摺り実演

日 時 2018年2月25日(日)10:30~、13:30~ ※予約不要

会 場 紙の文化博物館 別館

詳 細

講 師:アダチ版画研究所

対談「岩野市兵衛氏VS安達以乍牟氏」

日 時 2018年3月3日(土)13:30~ ※予約不要

会 場 紙の文化博物館 別館

講 師 岩野市兵衛氏(越前奉書人間国宝)

安達以乍牟氏(アダチ伝統木版画技術保存団体理事長)

2018年2月3日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、2月15日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、HP担当の日野宛に「FAX申し込み書」(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

今月の例会は6Fと3Fの2会場で行なわれますので、来場する時間と会場に間違いがないようにして下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 2月例会

日 時:2 月17日(土)13:30 ~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室・3F展示場

6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:20 第14回 宍倉ゼミ 宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:20 ~ 14:30 事務連絡・片付け・退出後「技を極める ~越前和紙が

創り出す装飾紙の世界~」へ合流

14:30 ~ 14:50 休憩 《会場の移動時間が含まれます》

3F展示場

14:50 ~ 16:40 ギャラリートーク「越前鳥の子紙について」

柳瀬晴夫氏(次頁参照)/3階展示場

ギャラリートーク終了をもって例会も終了です。

*ギャラートーク後に6 階会議室には戻れませんので、ご注意下さい。

第15回 宍倉ゼミ プロジェクター・DMS使用予定

題名:「和紙の歴史 近代の和紙 -3

『型紙の時代的変化と明治時代の檀紙と奉書紙について』」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

平安時代から使われた型紙が明治時代に大きな品質の変化が起きたと言われている。

目にする機会の少ない一般人には気がつかない大きな変化で、型彫師達は悪戦苦闘していると伺った。

現在の名工に教えを受け型紙の変化と共に、明治時代の檀紙・奉書紙の実態を原材料面から検討した。

例会連動企画

越前和紙展 技を極める ~越前和紙が創り出す装飾紙の世界~

ギャラリートーク「越前鳥の子紙について」

越前生漉鳥の子紙保存会 会長 柳瀬晴夫氏

2017 年10 月に国の重要無形文化財に指定された「越前鳥の子紙」。

ギャラリートークにて、越前市で製造されている高級和紙「越前鳥の子紙」と現在の取り組みについてお話しいただきます。

展示会についての詳細は「会員情報」と関連記事の和紙情報「特集“神々しい色艶と音色、温かくそして凛とした和紙、雁皮そして越前鳥の子紙” ?― 越前鳥の子紙が国の重要無形文化財に指定、越前生漉鳥の子紙保存会が保持者の認定を受けて ―」をご覧ください。

http://washiken.sakura.ne.jp/blog/page/2/

http://www.washi.jp/topics/topics2018.html#t3

2018年2月3日 |

トピック:例会

« 古い記事

新しい記事 »