月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、11月16日(水)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。

entry@washiken.sakura.ne.jp

また、HP担当の日野宛に「FAX申し込み書」(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 11月例会

日 時:11 月19 日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 2016年度 第4 回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:30 会員発表 稲葉政満会長(次頁参照)

16:30 ~ 16:45 事務連絡

16:45 ~ 17:00 片付け・退出

2016年度 第4回 宍倉ゼミ 〈PC・プロジェクター・DMS使用〉

題 名:和紙の歴史 古代の和紙 その4 「楮の研究」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

今月は先月に引き続いて「コウゾ」について勉強します。

日本で開発された紙の最初の原料はコウゾであった。これは多くの歴史が証明している。天然の物が半栽培を経て完全な栽培種が各地に多く生まれた。

コウゾは紙以外にも多く使われ特に「太布」と呼ばれる織物は農山村では重要な普段着であった。

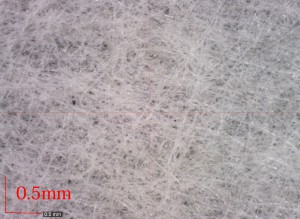

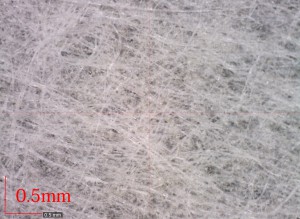

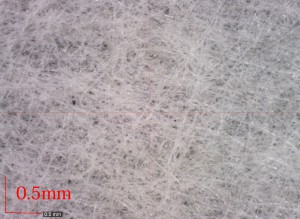

紙に使われるコウゾの繊維は西洋や中国・アジアには無い独特の製紙原料で、耐久性は高いが、繊維以外の不純物が混入しているので、場合によると他の繊維に見られない弱点もある。

全国各地の特徴あるコウゾの栽培を観察してコウゾの本質を研究しましょう。

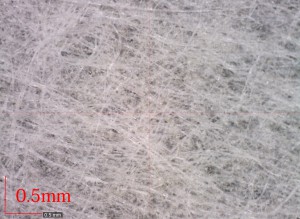

前回同様にDMS(デジタルマイクロスコープ)とプロジェクターで繊維拡大写真を観察する。

また、「和紙文化研究6号」(下記参照)の「麻の研究」も御参照下さい。

6、那須楮(ソーダ灰煮100xDMS画像)

8、八女楮(ソーダ灰煮100xDMS画像)

「繊維判定用 和紙見本帳」(2008年 紙の温度(株)発行)より

会員発表 PC・プロジェクター使用

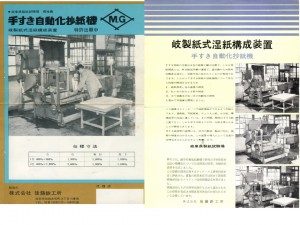

題 名「因州和紙における半自動式と巻全自動式紙漉き」

稲葉政満 会長

手漉き和紙の省力化は大きなテーマである。明治に入り、高知の吉井源太は8枚漉きの漉簀を導入した。私は、手漉きの半自動化と完全自動化そして機械漉き和紙の開発について調べてきた。本年度の和紙文化研究会の産地見学で鳥取県の因州和紙を訪問予定であるので、この機会に手漉きの抄紙工程の省力化についての流れを紹介したい。

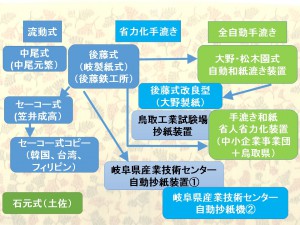

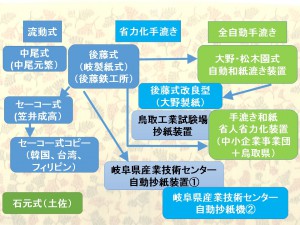

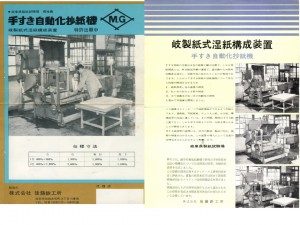

抄紙工程の省力化装置が活躍しているのは山梨県の西島と、鳥取県の因州である。共に画仙紙の産地である。半自動式のルーツは岡山県津山で1954年に開発された中尾式廻流紙漉装置である。岐阜県の後藤鉄工所と岐阜県製紙試験所は1970年ころに岐製紙式湿紙構成装置を販売している。西島の笠井成高は1968年頃にセーコー式を開発している。因州では青谷の中原商店が後藤式を購入している。その後、因州では回流式、(因州)流動式が開発され、さらに全自動手漉き装置である大野・松木園式と中小企業事業団式(鳥取工業試験場)をも完成させている。

例会ではこの手漉き和紙の省力化の流れをおい、その特徴と問題点について述べる。

1

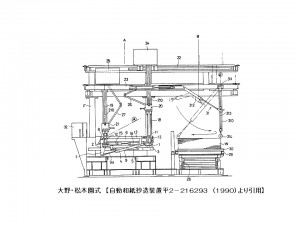

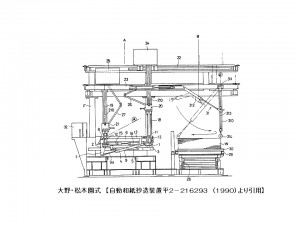

2 手すき自動化抄紙機 3 大野・松木園式 【自動和紙抄造装置平2-216293(1990)より引用】

3 大野・松木園式 【自動和紙抄造装置平2-216293(1990)より引用】

2016年11月8日 |

トピック:例会

◆和紙情報

緊急報告及び急募「トロロアオイ希望者求む」

2004年1月 に設立された「小川町トロロアオイ生産組合」は、休講・不耕作地を解消するとともに、途絶えていた製紙材料の自給を目指しており、2001年から試験生産をはじめ、生産・需要の安定を目指して取り組んでいます。

ところが、今年は大量注文が見合わせとなってしまい、1000kgほどの余剰在庫となるようです。近年生産が安定してきた最中にあって、この事態に生産者の方々が困っているようです。

そこで、急ではありますが、全国の製紙関係の方々にご利用いただくことはできないかということで、緊急公募することになったということです。時間的に厳しいところですが、ご利用希望の方は下記お問合せ・ご注文下さい。

お問合せ・申込み先

JA八和田支店 経済センター 担当:田幡(タバタ)さん

〒355-0312 埼玉県比企郡小川町上横田556

電話0493-72-5275 FAX 9493-74―0857

申込み期間:10月末まで

価格:10kg 2500円(税込) ご注文は10kg単位でお願いします。

送料:宅急便の着払いで発送。 請求書を同封しJAの指定口座へ振込。

2016年10月20日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

講演会 日仏共同研究『日本とフランスにおける手漉き紙の技術:その理解、使用、保存』 増田勝彦 副会長 関連

日 時:2016年10月30日(日) 9:30~17:30

会 場:昭和女子大学 研究館7階 7L02 教室

プログラム (順不同)

「明治時代の製紙工業揺籃期について」

増田勝彦 (元昭和女子大学大学院教授・東京文化財研究所名誉研究員)

「懸垂短網抄紙機による楮紙の製造方法について」

有吉正明 (高知県立紙産業技術センター 主任研究員)

「作品に使われる“洋紙”の例およびその損傷」

川村朋子 (山領絵画修復工房 紙本修復家)

「1750-1860 頃の西洋における伝統的な紙から近代的な紙への移行」

ジャック・ブレジュー(ムーラン・デュ・ヴェルジェ 紙漉き師)

「異なる製紙機械の比較と、生産される紙の品質への影響」

シャン=クロード・ルー(フランス国立グルノーブル INP バゴラ製紙技術大学校教授)

「紙の製造法は、洋書籍の挙動へどう影響するのか」

ナディーヌ・デュマン (洋装丁・製本修復)

「本共同研究の今後の展開」

ヴァレンティーヌ・デュバール (ルーヴル美術館 紙本修復室責任者)

参加費: 500 円(寄付金として)当日受付にて。

通 訳:フランス語の発表および全ての質疑応答には逐次通訳かつきます。日本語の発表についてはフランス語訳はありません。

助 成:本研究会は以下の助成を受けて行われます。(2016 年度)

Avec le soutien de la Fondation pour l’Etude de la Langue et de la Civilisation Japonaise sous l’?gide de la Fondation de France

【お申し込み、お問い合わせ】

参加ご希望の方全員のお名前とご所属(ご専門)を明記の上、下記までメールにてお申し込み下さい。受付は《先着順》です。会場定員の都合によりお申し込みをお受けできない場合があるそうす。

savoirfairepapier@gmx.fr

2016年10月20日 |

トピック:会員情報

◆研修旅行

第26回和紙文化研究会研修旅行

” 出雲安部栄四郎記念館、因州青谷、佐治紙漉場を訪ねて “

2017年1月22日(日)23日(月)24日(火) 現地集合・解散

旅行費用は6万5千円~7万5千円程度、(各航空会社の早割料金等利用を前提)

参加費別途検討中

旅程(JR及びバス運行時間は現在のものです)

1日目 安部栄四郎記念館見学

1月22日(日)

12:50 JR松江駅改札口集合 松江駅北口バス乗り場4番乗り場へ移動

13:03 発のバスで八雲車着後タクシーに乗継いで記念館へ

安部栄四郎記念館見学

15:30 タクシーで八雲車庫へ

15:57発のバスで松江駅へもどる

16:45発 スーパーおき4号乗車、18:16鳥取駅 着 初日解散 * 各自予約ホテルへ

2日目 青谷和紙工房、山根資料館、大因州製紙協業組合湖山工場・本社工場、長谷川憲人製紙、株式会社中原商店等見学

1月23日(月)

8:40 JR鳥取駅改札口集合

8:56 鳥取駅発

9:01 湖山駅着 大因州製紙協業組合湖山工場見学予定

10:42 湖山駅発

11:16 青谷駅着 青谷駅より11:22発のバスを利用 青谷和紙工房見学

青谷和紙工房にて因州和紙青年部勉強会参加。*会場の変更もあります

13:20 和紙工房発 大因州製紙協業組合本社工場見学、山根資料館、ほか見学。

15:00 発 因州手漉和紙長谷川憲人製紙、 株式会社中原商店見学。

見学終了後、JR浜村駅徒歩3分にある浜村温泉「旅風庵」に移動、宿泊・交流会予定

3日目 かみんぐさじ、前田工房、機械漉き製紙工場見学予定

1月24日(火)

(8:56 浜村駅 9:16鳥取駅着)

9:20 JR鳥取駅改札口集合、南口バス乗り場9番へ移動

9:30 用瀬駅行きバスに乗車

10:18 バス下車、タクシーに乗継 かみんぐさじ見学、昼食

12:30発 前田工房、機械漉き製紙工場見学。 バスまたはタクシーにて用瀬駅へ

14:57 佐治総合支所発

15:16 バスにて用瀬駅着

15:18 用瀬駅

15:55 鳥取駅着 解散

※ 旅程は都合により変更される場合があります。

以下参考

往路

ANA383 東京発9:35 ? 米子着10:55 リムジンバス 米子空港発11:05~松江駅着11:50

JAL279 東京発10:15? 出雲着11:40 リムジンバス 出雲空港発11:50~松江駅着12:20

復路

ANA298 鳥取発18:35?東京着19:55 リムジンバス 鳥取駅発17:35~鳥取空港着17:55

*以上は2016年8月の時刻表を参考。1月分は十分に確認してください。

見学先

1、(財)安部栄四郎記念館 安部己図枝 氏 0825-54-1745

2、大因州製紙協業組合 塩 伸世 氏 0857-86-0011 本社・山根和紙資料館

大因州製紙協業組合 塩 宏介 氏 0857-86-0011 本社・山根和紙資料館

3、長谷川憲人製紙 長谷川憲人 氏 0857-86-0627

4.(株)中原商店 中原 剛 氏 0857-86-0600

5、あおや和紙工房 0857-86-6060

6、和紙工房かみんぐさじ 0858-89-1816

7、佐治町総合支所 地域振興課 中山間地域振興推進員 西村省一 氏 0858-88-0211

* 今回も現地集合・解散となります。違いは宿泊プランです。2日目を除き各自予約でお好きな宿をお願いします。見学終了後は各自予約ホテルへ戻りますが解散前に、夕食会を持ちたいと思います。ぜひご参加ください。

参加申し込み締切 2016年12月17日例会日

担当 小井川元慈 電話 044-788-7261 FAX 044-788-7262

2016年10月6日 |

トピック:研修旅行

◆会員情報

広報誌『厚生労働』に掲載「ニッポンの仕事再発見」

田中正武 会員関係

『厚生労働』毎月1回、1日発行

体裁:A4版、64頁(カラー8頁、2C56頁)

定価:648円(税込)年間購読あり

発行・発売:(株)日本医療企画

編集協力:厚生労働省

問い合わせ先:(株)日本医療企画

電話:03-3256-2862

9月号の目次

MHLW TOP INTERVIEW 大竹しのぶさん

今月の特集 急がれる水道管の老朽化・地震対策

海外情報:【カナダ】約10年ぶりの政権交代と公的年金制度の動向

【インドネシア】インドネシアの労働事情

未来につなげる子育て支援:/BPプログラム(茨城県取手市)

我が社のイクメン:青木 隆さん(東京急行電鉄株式会社)

ハンディと共に生きる:吉澤祐子さん

ニッポンの仕事再発見:表具師 田中正武さん (下記PDF参照)

輝け!介護の星:多良千佳さん(株式会社ボーベルカンパニーデイサービス心音介護職員)

ニッポンの仕事再発見PDF

2016年10月5日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »

3 大野・松木園式 【自動和紙抄造装置平2-216293(1990)より引用】

3 大野・松木園式 【自動和紙抄造装置平2-216293(1990)より引用】