月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、10月12日(水)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。

entry@washiken.sakura.ne.jp

また、HP担当の日野宛に「FAX申し込み書」(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

◆ 10月例会 和紙文化研究会月例会300回記念

日 時:10月15日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第3回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員 (下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:30 300回記念合同発表 谷野裕子会員・文教大学国際学部黛ゼミナール(黛 陽子先生・矢川優希氏・佐藤麻耶氏)&NPO法人Bali Biodiversitas(下記参照)

16:30 ~ 16:45 事務連絡

16:45 ~ 17:00 片付け・退出

※ 時間割・スケジュールは変更する場合があります。

2016年度 第3 回 宍倉ゼミ 〈PC・プロジェクター・DMS使用〉

題 名「 和紙の歴史 古代紙3「国産古代紙の最初の原料は楮であった」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

日本には古くから多くの自生楮が各地に生育していて、人々はこれらを繊維植物として色々な方法で生活に取り入れて来た。

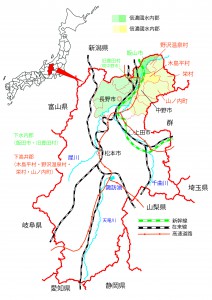

在来種と言われるヒメコウゾは樹皮を中心に織物などに使われ、外来種のカジノキは樹皮の他に幹・葉・果実などを多くの方面に使われた。

奈良時代中期頃からは樹皮が主要な紙原料になり、その後は和紙原料の主流となり各種の紙に利用され、私たち祖先の社会生活に大きく貢献したと言われる。

楮は紙の需要が拡大したが急増した江戸時代を経て今日までも和紙の原料として需要の高い地位は変わらず続いている、この事実には何らか理由があると考える。

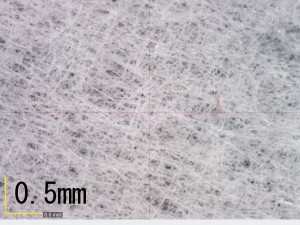

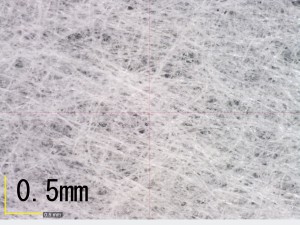

楮紙誕生の原点から、各地に生育する各種の楮繊維の形態的性質等についてDMSとプロジェクターで繊維拡大写真を観察する。(前回の麻繊維も併せ観察する。)

「繊維判定用 和紙見本帳」(2008年 紙の温度(株)発行)より

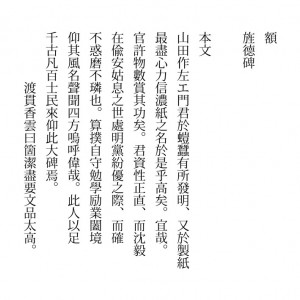

会員発表 (300回記念合同発表) PC・プロジェクター使用

題 名「インドネシアバリ島での国際協力活動:紙すき活動で村に小産業を育てる ―細川紙の技術を学ぶ― 」

谷野裕子会員

文教大学国際学部黛ゼミナール(黛陽子先生・矢川優希氏・佐藤麻耶氏)

構成

第一部:「アグロフォレストリープロジェクトの概要と紙すきプロジェクトの現状と課題」 黛 陽子 先生

第二部:「紙すきプロジェクトを担う学生の役割と課題」 矢川優希氏・佐藤麻耶氏

第三部:「紙すきプロジェクトへの協力の経緯と課題」 谷野裕子会員

環境問題と経済問題を同時に解決していくと言うアグロフォレストリーの手法を持って国際協力活動を運営し、ビジョンをたて、村のコミュニティをまとめていく中で、「紙ゼロ」地域に日本の手漉き和紙技術を導入して産業化をめざす活動は、まだ道半ばですが、その過程や結果が国際社会・自然環境、そして、国内外の紙漉きの世界とそれを取り巻く周辺社会に何をもたらしてくれるのか、和紙研で日頃考えているものとは違う角度から「紙」を見ることができ、「紙」を通じてこれまでにないどんな広がりがみえるかを考えることは、和紙文化の一つの新しい形とも言え、300回という記念すべき月例会に相応しいものです。

それぞれの課題を提示したいと思います。

黛先生から発表についての紹介文を寄せていただきました。以下ご覧下さい。

インドネシアのバリ島における中山間地域の貧困と森林劣化の村でアグロフォレストリー(森林農業)という手法を用いて紙すきの小産業化を試みようとする活動を紹介する。

対象村は観光地でなく農業を主要産業とする標高1000m地帯で、昔から水が一切得られない場所である。1年の半年間、雨水を利用しての農業からの収穫が完全に出来ない乾期がある為、この時期に収入を得るための農作物による加工品小産業を必要としている。

本プロジェクトへの助成(地球環境日本基金)で導入が実現した水車と水あげポンプ、配水システムの導入によって、乾期の農業が少量可能となった。この乾期に可能な農作物を基盤とし、かつ貯蔵と輸送(日本及び各国への国際輸送:壊れにくい)がし易く、設備の保守管理を村人が扱いきれる、乾期にも収入を得る仕組みを必要としている。かつ過去の経験から小産業を目指す対象には日本人スタッフとその協力者が販路を築く素地や道筋をある程度持って取り組むことが必要とされた。これらの課題をクリアできる対象を検討し、紙すきの小産業化に希望を見い出した。

偶然のご縁で細川紙を扱う埼玉県の伝統工芸士である谷野裕子氏との出会いによって、紙すきの技術指導を直接受ける貴重な機会を持つことが出来るようになった。

文教大学とBali Biodiversitas(下記関連HP参照)が運営するこのアグロフォレストリープロジェクト全体としては、村人と協働した体制、例えば農業インフラの設備である配水システムの保守管理、卸値を高める高品質な農作物の栽培、本プロジェクトの完成を夢見るが現実生活での収入を維持すべき村人の生活を邪魔しない動機付けの維持など、多くの課題を同時に取り組んでいる。これに一番の大きな課題である本紙すきプロジェクトの成功へ向けて谷野氏の熱心なご指導により、村人のやる気、文教大学を始め現地の高校生大学生の学生、現地日本人経営のリゾートホテル等の参加が力となり、少しずつ前に進んでおり、様々な課題を抱えながらではあるが、現在へ活動が継続している。

アグロフォレストリーの完成は、自然環境に関しては豊かな生物多様性の回復、人間生活にとっては小産業の円滑な運営によって現地の人々の収入の底上げをすることにある。上述した紙すき活動によって少しずつであるが収入が入る仕組みを作りつつある。国内では細川紙における活動周辺の宿泊施設の売店での販売、手作り品を販売するインターネットショップ、文教大学での大学祭などを行なう。バリ島現地ではリゾートホテルへの土産品として販売を提案するプロモーションを行なう。いずれも高品質で繊細なデザインを好む日本人をターゲットとするため、村人の技術の向上と商品開発に苦しむ日々である。

文教大学の学生のアイデアを含め、幅広い視野で商品開発を行なう努力をしている。商品開発をし、定期的に売り上げが入り、村人の生活が少しでも楽になり、村人だけで運営することが出来なければ本プロジェクトは意味をなさず、まだまだ長い道のりを歩む必要がある。

発表者プロフィールと関連HP

谷野裕子(HIROKO Tanino):

埼玉県伝統工芸士・細川紙技術保持者・工房「手漉き和紙たにの」代表・埼玉県立大宮光陵高校特別講師

手漉き和紙たにの 関連HP

黛陽子(YOKO Mayuzumi):

文教大学 国際学部 国際観光学科 専任講師 博士(環境学)

http://langit-bali.com/Mayuzumi_Seminar_Bunkyo/wordpress/

インドネシア政府認可 環境財団 Bali Biodiversi tas 日本窓口・特定非営利活動法人 Bali Biodiversi tas 代表理事

NPO法人Bali Biodiversitas関連HP

http://www.langit-bali.com/bali_biodiversitas/index_jp.html

http://www.social-action-ring.org/detail/detail-1012/

活動報告(世界のこんなところで頑張ってる!~公益信託地球環境日本基金が応援する団体)

第15回 インドネシアのバリ島でのアグロフォレストリー活動

http://www.gef.or.jp/activity/publication/globalnet/2016/201605.html

活動報告(地中船クラブ『地球船』12・13・14各号)関連HP

矢川優希(YUKI Yagawa):

文教大学国際学部国際理解学科3年 黛ゼミナール所属 紙漉班

佐藤麻耶(MAYA Sato):

文教大学国際学部国際観光学科3年 黛ゼミナール所属 紙漉班

文教大学国際学部関連HP

https://www.bunkyo.ac.jp/department/inter01.htm

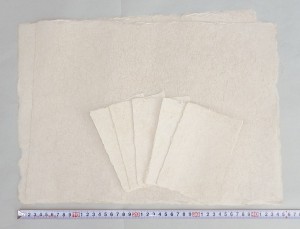

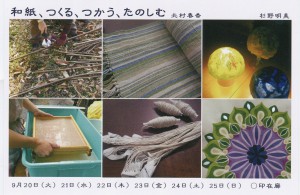

ドラセラで漉いた紙(435×320とはがきサイズ)

バヌアと紙漉

1 バヌア村の風景 2 現地の紙すき小屋の完成

3 バヌアの水車 4 漉きふね

5 紙漉き 6 乾燥器具の代用

7 バリの紙漉き班(最右が谷野さん) 8 谷野氏による村人への指導(左が谷野さん)

9 村人から文教大学生へ紙すき指導

調査・研究

10 現地大学生との共同学習会 11 現地日本人経営者から村人へのアトバイス

12、学生による村人達からの聞き取り調査

商品化への取組み

13 現地絶滅危惧種をキャラクターとしたデサイン 14 現地高校生が参加してデサイン考案

15 村での共同ワークショップの様子 16 村人考案のグリーティンクカード

17 黛研究室での商品考案風景 18 文教大学学園祭での出店風景

19 文教大学学生提案のデザイン

2016年10月5日 | トピック:例会