◆会員情報

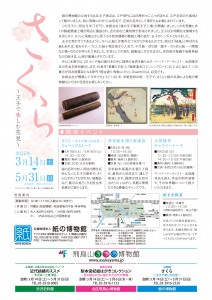

「さくら ~王子で楽しむ花見~」 公益財団法人 紙の博物館 関連

会期 2015年3月14日(土)~5月31日(日)

会期中の休館日:月曜日(3/30、4/6、5/4は開館)、3/24(火)、4/30(木)、5/7(木)*会期中一部展示替えあり

会場 公益財団法人 紙の博物館 4階企画展示室(第4展示室)

〒114-0002 東京都北区王子1?1?3(飛鳥山公園内)

TEL:03‐3916‐2320 FAX:03‐5907‐7511

URL:http://www.papermuseum.jp 担当:学芸部 平野祐子・小嶋昌美

趣旨

紙の博物館の立地する北区王子周辺は、江戸時代には四季折々に人々が訪れる、江戸近郊の行楽地として賑わいました。特に飛鳥山のさくらは有名で、花見の名所として現在もなお親しまれています。この王子に、明治8年(1875)、抄紙会社(後の王子製紙王子工場)が開業しました。これを契機に多くの製紙関連工場が周辺に建設され、近代的な工業地帯が形成されました。王子は文明開化を象徴する名所となり、さくらと飛鳥山から見下ろす西洋建築の製紙工場の姿が、王子のシンボルとなりました。

王子の地がそうであるように、さくらと紙には意外なつながりがあるものです。例えば「桜紙」と呼ばれる紙もあれば、桜をモチーフにした紙小物は昔から人気で、千代紙、ぽち袋、ちりめん紙など、様々なものが作られてきました。木材としての桜も、紙製品に欠かせません。浮世絵木版画や金唐革紙などの版木は、山桜が最適とされています。

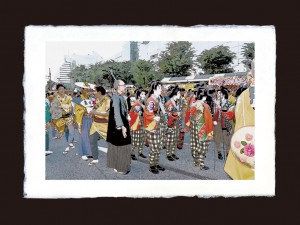

さらに本展では、20センチ程の奥行きの中に独特の世界を創り出す、ペーパーアーティスト・太田隆司氏の作品を特別展示します。代表作「君暮らす街1」「箱根湯本ロマンシングロード」の2点に加えて、この展示が初お披露目となる新作「明治通り 飛鳥山 さくら Downhill」は、必見です。

抄紙会社が開業して今年でちょうど140年、洋紙発祥の地・王子で、さくらと紙の共演による紙の博物館ならではの花見をお楽しみください。

関連イベント

●さくら~王子で楽しむ花見~ミュージアムトーク

日時:5月16日(土) 14:30~15:00

費用:無料(入館料別)/定員:20名(当日先着順)

内容:桜の名所であり、明治の開化名所となった王子の歴史や、さくらとは切っても切れない紙製品など、展示の見どころを担当学芸員がご紹介します。

●太田隆司ギャラリートーク

日時:5月24日(日) 11:30~12:00(午前の部)/14:30~15:00(午後の部)

費用:無料(入館料別)/定員:各20名(当日先着順)

内容:ペーパーアーティスト・太田隆司氏を迎え、作品の制作過程や、その世界観について、紹介いただきます。

チラシ表 裏

2015年5月5日 |

トピック:会員情報

4月の月例会について

和紙文化研究会4月の月例会は下記のように4月18日(土)外部会場にておこないますが、今回は人数の関係で一般の方々の見学希望は困難となりました。なお、常設展示室や富岡コレクション展示室は一般に公開されておりますので、お立ち寄り下さい。詳細は以下HPにて。

http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

◆ 4月月例会

日 時:4月18 日(土)13:30~17:00

会 場:早稲田大学會津八一記念博物館

13:45 會津八一記念博物館前集合

14:00~ ホールで「明暗」見学・説明

常設展示室で特集展示「會津博への贈りもの」見学・説明

14:50~ 富岡重憲コレクションと富岡展示室の紹介

15:40~ 富岡展示室と特別閲覧

16:30~ 事務連絡・片付け・退出

2015年4月6日 |

トピック:例会

◆会員情報

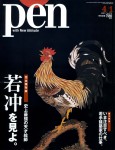

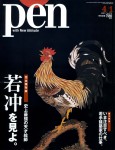

『Pen』特集「史上最強の天才絵師 若冲を見よ」 景山由美子 会員関連

2015年4月1日にCCCメディアハウスから刊行されました『Pen[ペン] 』に伊藤若冲特集が70頁もの大規模掲載されており、この企画段階から携わった景山会員が内20頁を執筆・編集担当しています。

顔料を使った細密なものから単色の水墨画など様々な表現をし、「筋目書き」「升目描き」「拓版画」など新たな世界を造り出した若冲作品には、江戸中期の様々な用材が使われていることと考えられますが、紙はいったいどんなものを使い分けたのでしょうか。そんなことを想像しながら頁をめくることも面白いかもしれません。表紙は「旭日雄鶏図」の松の枝に乗る雄鶏を立体印刷、見て触って楽しめるものになっています。

以下目次より抜粋

◇俳優・井浦 新が語る「若冲を視る」ということ

◇日本美術の至宝、『動植綵絵』と『釈迦三尊像』

◇見る者を圧倒、水墨画の大作『象と鯨図屏風』

◇自由な発想が生み出した、驚きの技法 目次より抜粋

A4変形・218頁・並製・特別定価720円 書店・コンビニでどうぞ

表紙 P52 P80

P90 P92

2015年4月6日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

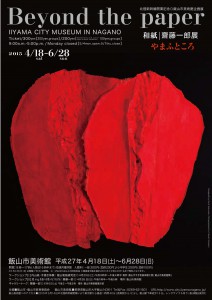

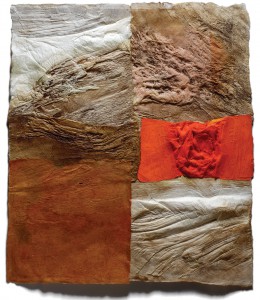

〈北陸新幹線開業記念企画展〉 和紙|齋藤一郎展 やまふところ

会 場:飯山市美術館 (長野県飯山市大字飯山1436-1 TEL&FAX 0269-62-1501)

会 期:2015年4月18日(土)?6月28日(日)

時 間:9:00~17:00(入館は16:00まで) 毎週月曜日休館 5月4日は会館、7日は閉館。

入場料:一般300円(団体200円)/小中学生200円(団体100円) 〈団体は20名以上〉

ギャラリートーク 齋藤一郎

日 時:6月6日(土)14:00~15:00 会場:飯山市美術館展示室

詳細は同封のチラシかHP参照

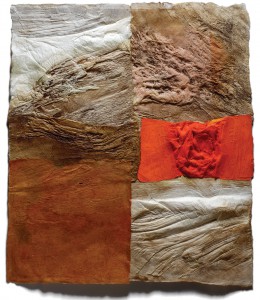

齋藤一郎氏略歴

1938年現飯山市に生。多摩美術大学卒。

1963年凸版印刷に入社。

1990年、因州和紙の塩義郎氏と出会い、以降支援を受け制作の場を鳥取市青谷に移す。これより紙を漉く素材を「楮」に決めて、「土」が着色の中心となった。

同時に和紙内装材をプロデュースし現在に至る。

1999年飯山市美術館個展。

2006年鳥取県立博物館 和紙NEXT 展監修。

2008年玉川高島屋個展。

秋から冬

夏

フラワー

2015年4月5日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

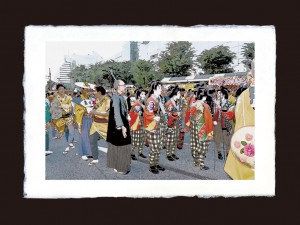

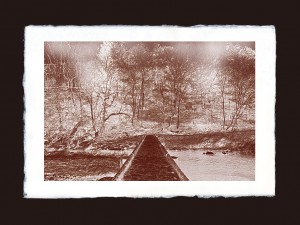

Washigraph 表現力の共演 EIZO-4K 水木喜美男の世界

水木喜美男 会員関連

日時:2015. 4.30(木)~ 5.16(土)OPEN :10:00~18:30

定休日:日・月 最終日は16:00まで(5月5日、6日は連休により休館)

会場:EIZO ガレリア銀座

東京都中央区銀座7-3-7 ブランエスパ銀座ビル3F

TEL .03-5537-6675 (下図参照)

水木喜美男会員の「和紙グラフ」とEIZOモニターで作品を同時に観ることができる特異な企画です。最新の高解像度液晶モニターCG318-4Kと伝統色豊かなグラフィック「和紙グラフ」のコラボレーション、まさに最先端でアート文化の坩堝である銀座に相応しい個展です。作品を見て画面を見る、またその逆もしかり、どちらが真を映すのか「EIZOガレリア銀座」で胡蝶の夢を体験してみませんか。

昨年ユネスコ無形文化遺産に登録されました「細川紙」、岐阜県「本美濃紙」、「石州半紙」なども一部使用しています。

2015年4月5日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »