◆会員情報

増田勝彦副会長がラヂオ深夜便「明日への言葉」に登場。

NHKラジオ第一放送、ラジオ深夜便の「明日への言葉」というコーナーで増田先生が出演されます。放送日時は25年1月28日午前4時05分ころからで、45分間位、形式はインタビューです。タイトルは「温かな和紙のこころを語る」です。肩書は和紙文化研究会副会長です。和紙つくりの歴史、正倉院のこと、フィレンツェのこと、版画と和紙、表装、増田先生の人生、などなどの予定です。早朝ですが是非とも拝聴下さい。

ラジオ深夜便のHPはhttp://www.nhk.or.jp/shinyabin/です。

2014年1月6日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

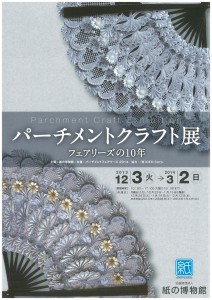

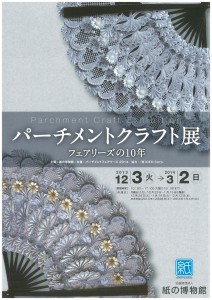

『パーチメントクラフト展 ~フェアリーズの10年~』 開催概要

http://www.papermuseum.jp/exhibit/temporary/2013/1203.html

1.会期 2013年12月3日(火)~2014年3月2日(日)

会期中の休館日:月曜日(但し12月23日、1月13日は開館)

12月24日(火)、1月14日(火)、2月12日(水)

年末年始[2013年12月28日(土)~2014年1月4日(土)]

2.会場公益財団法人 紙の博物館4階企画展示室

〒114-0002 東京都北区王子1-1-3(飛鳥山公園内)

TEL:03(3916)2320 FAX:03(5907)7511

URL: http://www.papermuseum.jp/

3.主催 公益財団法人 紙の博物館

共催 パーチメントフェアリーズ2014

協力 (有)CEO Corp.

4.展示趣旨

『パーチメントクラフト』は、日本では1990年代中頃から徐々に広がってきたペーパークラフトです。

「パーチメント」とは、主にヨーロッパで用いられた羊やヤギ、牛などの皮から作られた書写材料のことで、「羊皮紙」とも呼ばれます。このパーチメントに記された聖書や祈祷書、貴族の家系図などに装飾を施していたものが、ヨーロッパから南アメリカに伝わり、いつしかクラフトとして確立されていったようです。

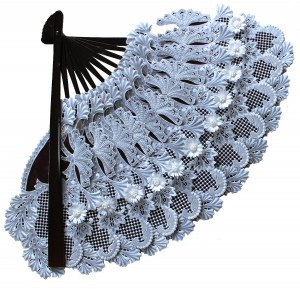

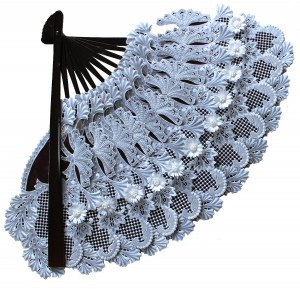

20世紀になって『パーチメントペーパー』という専用紙が開発され、誰もが楽しめる手芸として『パーチメントクラフト』が確立しました。絵を描いたり、浮き彫り模様を施したり、穴をあけて透かし模様をつけたりして、繊細で美しい、まるでレースのような仕上がりになります。グリーティングカードや額装品など平面的なものだけでなく、生活小物など立体的なものまで、工夫次第であらゆる作品づくりが楽しめます。

本企画展では、資格を持った講師の有志団体である『パーチメントフェアリーズ』が年1回発行してきた本が2014年で10冊目となることを記念して、多くの方に『パーチメントクラフト』の世界をご紹介いたします。

憧れのロココ ホワイト 憧れのロココ カラー

5.付帯事業

①「パーチメントクラフト講習会 CHRISTMAS FAVORITE

日時:12月8日(日) 13:30~16:00費用:受講料3000円、材料費 600円、レンタルツール500円(*任意)

対象:中学生以上/定員:20名

内容:赤い実をつけたヒイラギ柄とレースをあしらった箱を作ります。

中にライトを入れて灯りとして楽しんだり、ギフトボックスとしてもお使いいただけます。

②「パーチメントクラフト講習会-初春の掛け飾り 扇にアレンジ」

日時:12月23日(月・祝)13:30~16:00

費用:受講料3000円、材料費 掛け飾り仕立て1000円/扇仕立て2000円、

レンタルツール500円(*任意)

対象:中学生以上/定員:20名

内容:W.モリスがデザインしたアカンサスを模したフレームの中に、丸花紋をあしらった装飾を施します。掛け飾り仕立てとするか、扇にアレンジするかはお好みです。

③「パーチメントクラフト講習会-ラブリーハート」

日時:1月19日(日)13:30~16:00

費用:受講料3000円、材料費400円、レンタルツール500円(*任意)

対象:中学生以上/定員:20名

内容:ハートをモチーフにしたバレンタインカードと、揺れるハートをデザインしたプレゼント用タグを作ります。

④「パーチメントクラフト講習会-ひな祭り飾り」

日時:2月8日(土)13:30~16:00

費用:受講料3000円、材料費1000円、レンタルツール500円(*任意)

対象:中学生以上/定員:20名

内容:レースとエンボスで楽しめるお雛様のデザインを、玄関飾りやプレゼントにピッタリの小さな額に仕上げます。

6.期間中のその他事業

「紙すき教室」

日時:毎週土・日曜日 13:00~14:30(お1人10分程度)

定員:時間中随時受付

料金:入館料のみ(大人300円・小中高100円)

内容:牛乳パックの再生原料から、手すきのオリジナルハガキを作る。子どもから大人まで、

楽しみながら紙の作り方・リサイクルのしくみが分かる、人気の催しです。

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

7.担当者

公益財団法人 紙の博物館 学芸部 平野祐子

TEL:03-3916-2320

FAX:03-5907-7511

Email:gakugei@papermusum.jp

2014年1月5日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

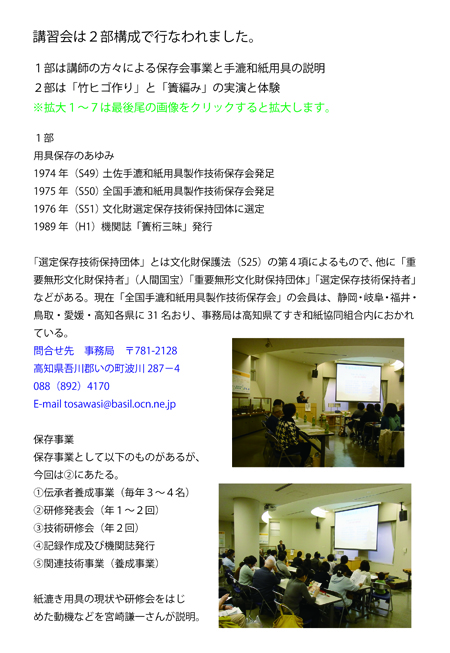

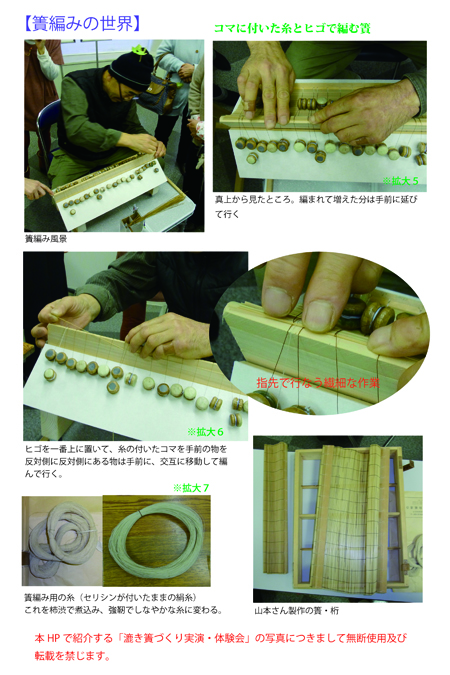

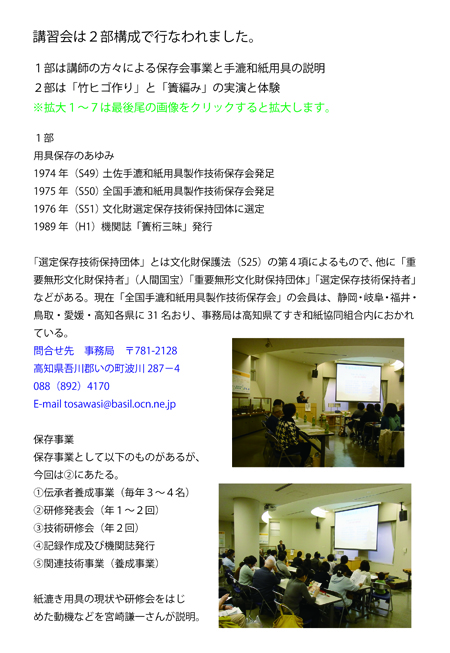

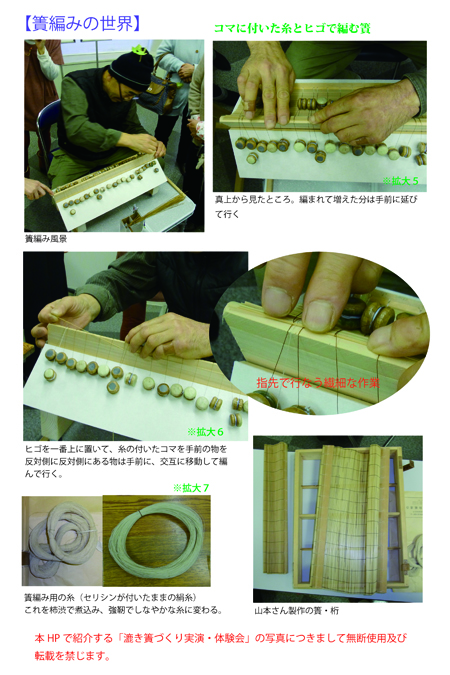

2013年11月16日(土)公益財団法人紙の博物館(東京都北区)において、全国手漉用具製作技術保存会による「漉き簀づくり実演・体験会」が開催されました。紙漉きには欠かせない簀と桁、材料となるヒゴや糸、木材た金具などわかり易く見せていただきました。

※拡大1 ※拡大2 ※拡大3

※拡大4右 ※拡大4左

※拡大6 ※拡大7 ※拡大8

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

2013年12月14日 |

トピック:和紙情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、12月18日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03−5685−7780)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたします。なお、当日見学代として2,000円ご用意下さい。

また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

12月例会 日 時:12月21日(土)13:30〜17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室(「小津和紙ご案内」参照)

13:30~14:00 原典講読「造紙説 越前紙漉図説」中本絵里子会員

14:00 ~15:30 会員発表 下記参照

15:30~15:45 休憩

15:45~16:45 産地交流と講演会越前開催関連1 (次頁参照)

DVD「紙祖神 岡太神社・大瀧神社式年大祭・御開帳」放映

16:45~17:00 事務連絡・片付け・退出

会員発表

題名「小津360年のあゆみ」 松浦節也(Matsuura Setuya)会員

伊勢松坂出身の小津家三代目、清左衛門長弘が現在地(日本橋本町三丁目、旧町名大伝馬町一丁目)に紙店を創業して今年で360年がたつ。

明治維新、関東大震災、昭和の金融恐慌、小津創業家の撤退、戦後の混乱期、石油危機等々、時代、時代の多くの困難を乗り越え今日に至った。

今回は小津創業のいきさつ、その場所である大伝馬町(現、日本橋本町三丁目)について、そして今日までの小津のあゆみを概観すると共に、なぜ360年永続できたかも考えてみたいと思う。

明治時代の小津本店 (東京)

明治時代の小津本店 (東京)

小津清左衛門旧宅(松阪)

【発表会員プロフィール】

和紙文化研究会会員 1938年生まれ

現在小津商店・小津史料館勤務

2013年12月10日 |

トピック:例会

◆会員情報

〖東京都優秀技能者(東京マイスター)「都知事賞」受賞〗

田中正武会員が本年11月15日東京都優秀技能者(東京マイスター)「都知事賞」で表彰されました。

この賞は都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる方々を東京都優秀技能者として知事が認定するものです。中小企業における技能者の育成等を図るとともに、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の社会的地位及び技能水準の向上を図ることを目的として表彰を実施しています。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/meister/

2013年12月10日 |

トピック:会員情報