月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、3月14日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03−5685−7780)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたします。なお、当日見学代として2,000円ご用意下さい。

また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

3月の月例会のお知らせ

日時:2013年3月16日(土)

会場:小津和紙6F(「小津和紙ご案内」参照)

13:30~14:45 原典購読『造紙説』 美濃部分全体のまとめ

14:45~15:00 休憩

15:00~16:00 会員発表

16:00~16 :30 新潟門出和紙ビデオ放映

16:30~17:00 事務連絡・片付け・退出

会員発表

題名「竹尾と記念出版の紹介」 井上雅和(Masakazu Inoue)会員

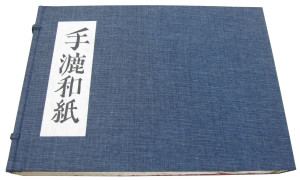

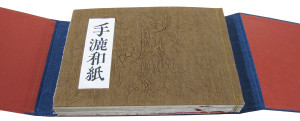

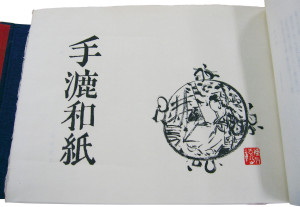

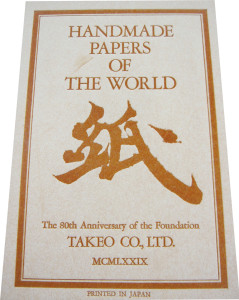

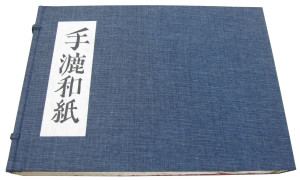

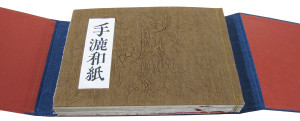

創立70年と80年を記念して取り組まれた二大出版事業「手漉和紙」(1969年)と「世界の手漉紙」(1979年)は、数十年を経た現在においては特に大変貴重な資料となっており中々お目にかかることはできません。今回は(株)竹尾マーケティング本部勤務の井上さんに原物を披露いただき閲覧可能にしていただきました。そして、その経緯や近年の(株)竹尾の取り組みなど、竹尾ショールーム・SHOP(見本帖本店・青山見本帖)及びウェブショップなど見本帳と共に紹介していただくことになっています。

創立70周年記念版

「手漉和紙」

(旧竹尾用紙店)

1969年(昭和44)刊行

創立80周年記念版

「世界の手漉紙」

株式会社竹尾

1979年(昭和57年)刊行

竹尾の見本帳(ファンシー系洋紙)も

竹尾の見本帳(ファンシー系洋紙)も

ご紹介いただけます

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

2013年3月4日 |

トピック:例会

「手漉き和紙&紙の新表現」の写真報告

2013年1月30日(水)〜2月3日(日)の間、川越市立美術館市民ギャラリーで開催されました、和紙研会員の新井悦美・湯川浩秀・水木喜美男各人と小津和紙の今井香子さんの4人が紙をテーマに繰り広げた「手漉き和紙&紙の新表現展」が盛会裡に終了しました。

天井が高く広々とした会場には4テーマである〈刷る〉〈漉く〉〈書く〉〈張る〉が各コーナーに分かれそれぞれの芸術性を主張し、同時に平面と立体の展示形態が紙という線上で融合した会場は、これまでに誰も見たことのない空間を創り上げました。この和紙に生かされ、生かすアーチストの取り組みは、週末には150名を越す観覧者でにぎわいました。

会場内では立つ位置によって見える風景が異なるため、会場風景を思い浮かべるには様々なアングルから撮影したものが必要となります。紹介する各写真には、A、Bなどのアルファベットや→がついていますが、例えば「N→L」は下記「四人展会場配置図」のN辺りからLの方向に見ている写真という意味です。色々なアングルや高さから撮影したものをご堪能さい。

会場の様子は以下のPDFファイルからご覧いただけます。

A→C E 和紙花卉 部分

E 和紙花卉1 E 和紙花卉2

H→A G→L

J 今井さん作品「心」 L

L→K 1 L→K 2

L→K 3 M→F 1

M→F 2 M→H 1

M→H 2 M→H 3

M→J M→L 1

M→L 2 N→H

N→I N→K

N→L

TV局の取材1 TV局の取材2

2013年2月9日 |

トピック:会員情報

“宝くじのデザインに軍道紙“

会員の北村春香さんが取り組んでいる「軍道紙」がイラストで東京都宝くじに採用されました。発売期間が1月30日〜2月12日です。タイムリーなものですので、ご興味や100円に夢を託したい方はお早めに。

2013年2月9日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、2月14日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03−5685−7780)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたします。なお、当日見学代として2,000円ご用意下さい。

また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

2月の月例会のお知らせ

日時:2013年2月16日(土)

会場:小津和紙6F(「小津和紙ご案内」参照)

13:30~14:30 原典購読『造紙説』 美濃図版部分後半、他

14:30~14:45 休憩

14:45~16:15 会員発表

16:15~16 :30 会員イベント連絡

16:30~17:00 事務連絡・片付け・退出

会員発表

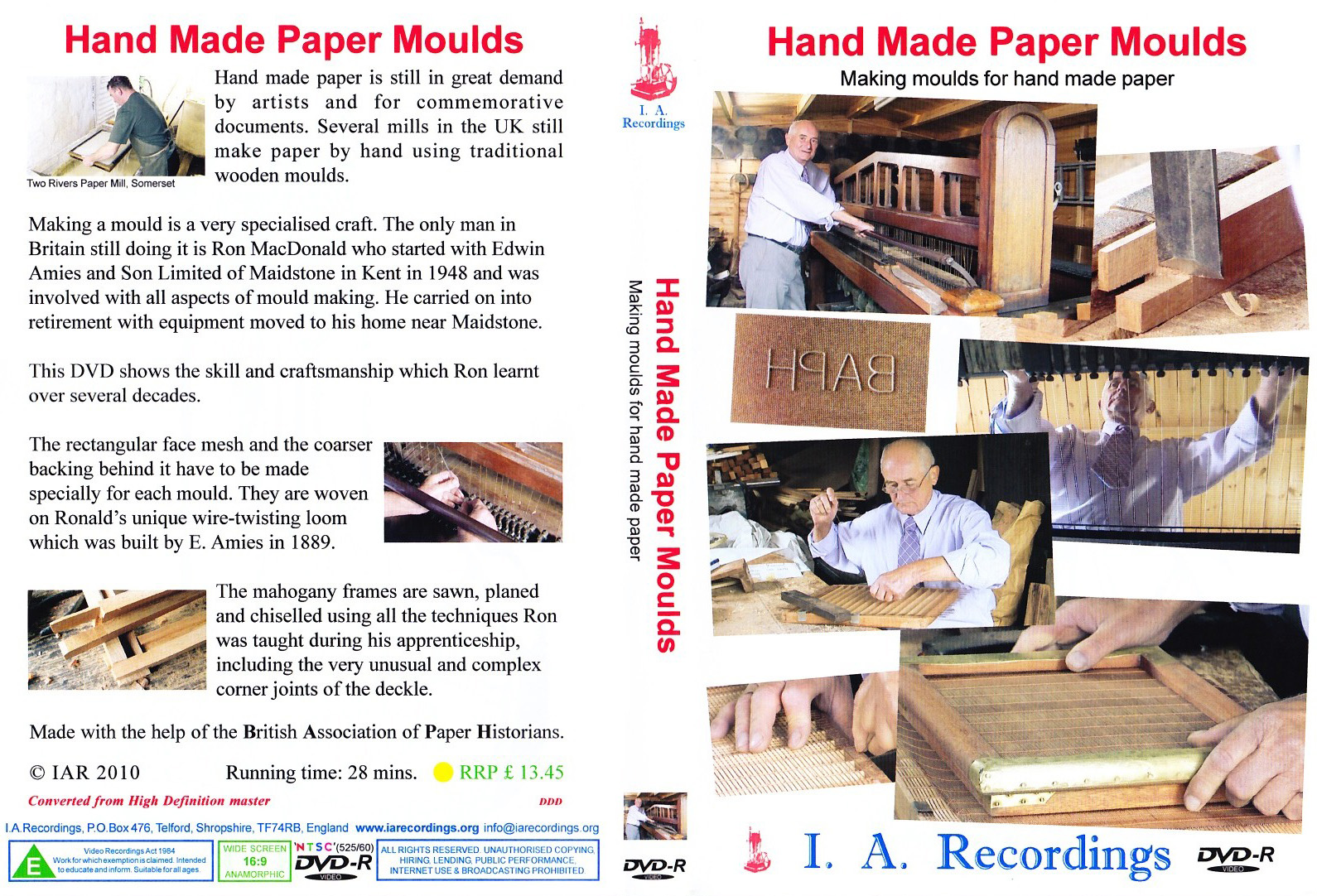

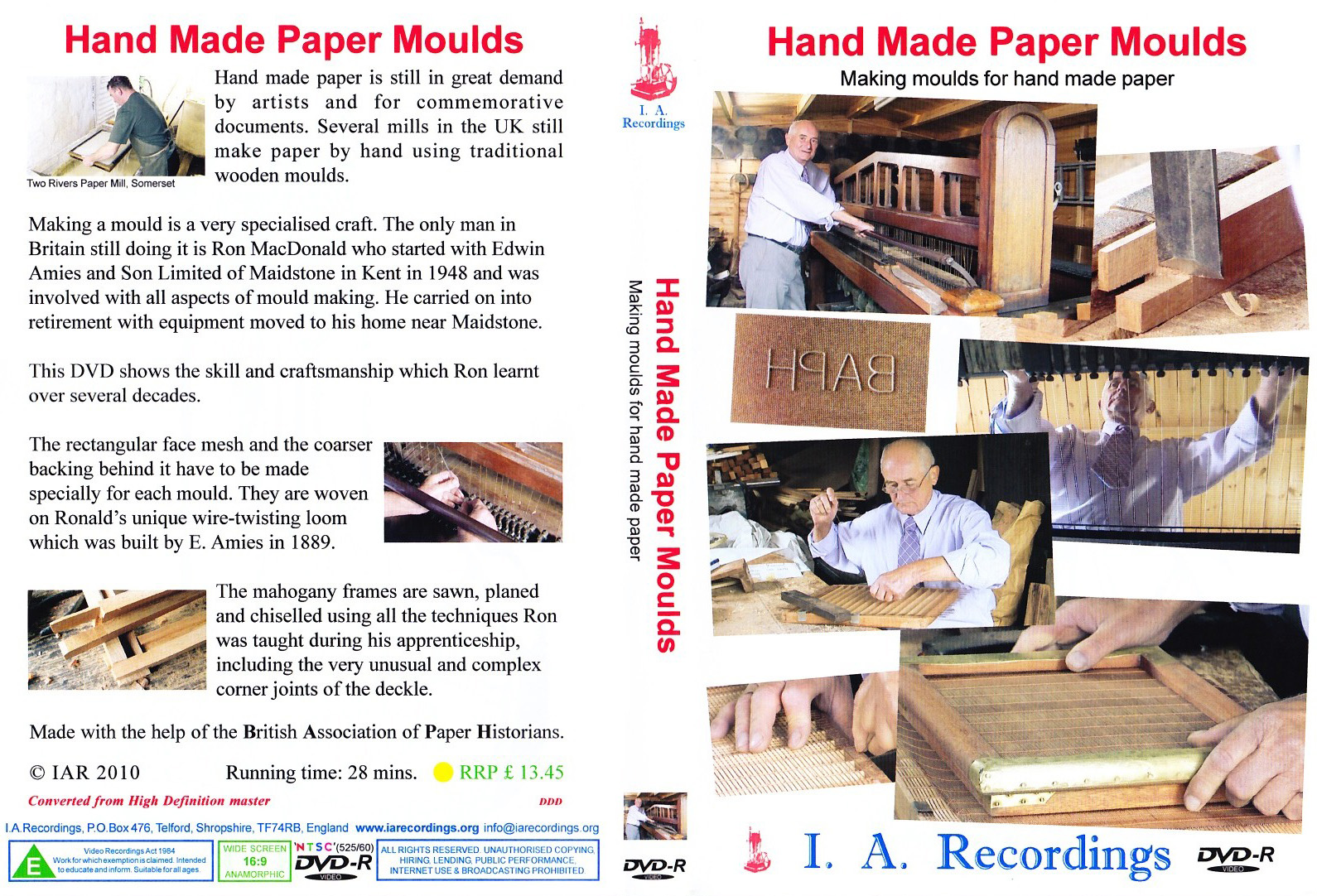

題名「西洋の手漉き用漉き桁の製作」 稲葉政満(Masamitsu Inaba)会長

和紙文化研究会会長 東京藝術大学大学院教授

PC・DVD・プロジェクター使用

英国の最後の手漉簀製造者であるRon MacDonaldのビデオ(28分間)を紹介する。関連して、西洋の手漉き法と漉簀の発展について簡単に紹介する予定である。

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

小津和紙ご案内

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

2013年2月8日 |

トピック:例会

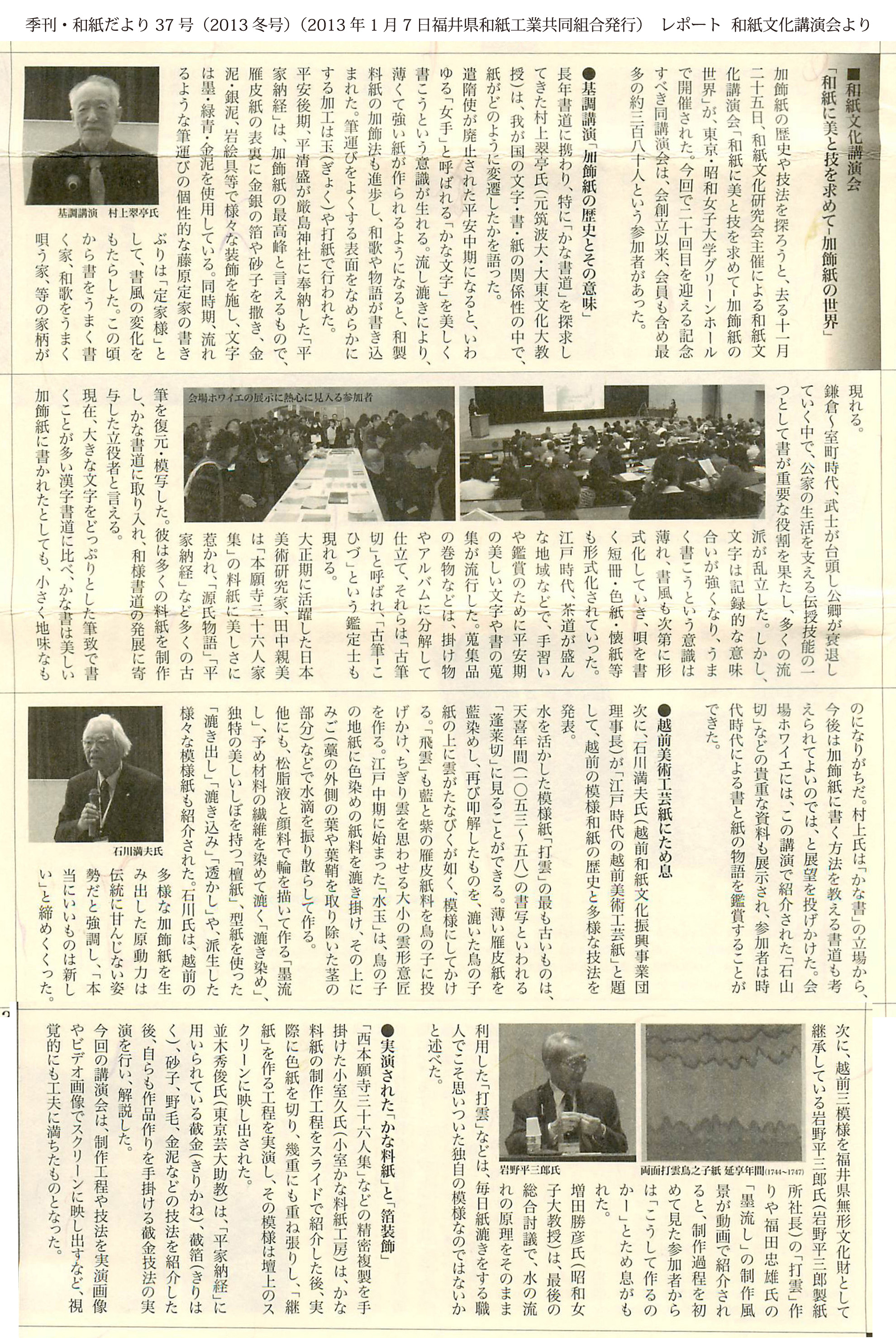

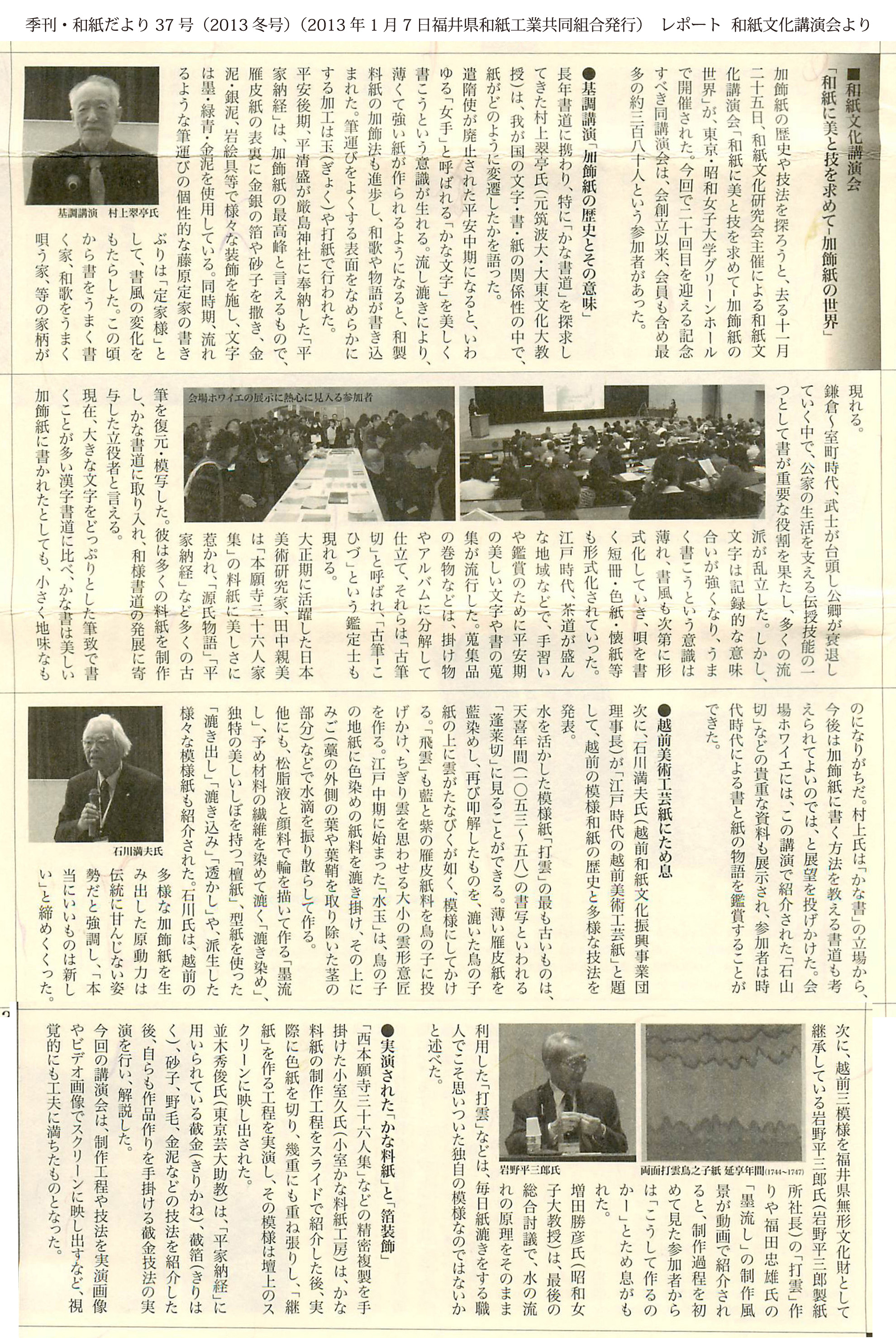

季刊・和紙だより37号

(画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

2013年2月8日 |

トピック:和紙だより

« 古い記事

新しい記事 »