会員情報

◆会員情報

展示・イベント

小津和紙ギャラリーの催しの紹介 小津和紙 会員関係

小津和紙ギャラリーでは新春から3月まで、和紙関連の催しが続きます。今月と来月にかけてご紹介いたします。

小津ギャラリー:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル2F TEL. 03-3662-1184

営業時間:月曜日~土曜日 11:00~18:00

新春第一弾

テーマ:21世紀鷹峯フォーラム「和紙の作り手と使い手をつなぐ」

日 時:2017年1月9日(月)~1月21日(土)11:00~18:00(21日は15時まで)

和紙の作り手と使い手に焦点を当てた展示と関連イベントを行います。今回紹介する和紙は、富山の悠久紙です。金沢の工芸と連携してさまざまな試みを行っています。

主催:小津和紙+100年後の工芸のために普及啓発実行委員会

共催:女子美術大学

シンポジウム:「日本文化にいきづく和紙」

1月14日(土) 14時~15時30分

参加:東中江和紙加工生産組合 他

※「21世紀鷹峯フォーラム」の詳細は次項を参照。

第二弾

テーマ:松阪もめん×深野紙展

日 時:2017年1月23日(月)~1月28日(土)10:00~18:00(23日は13時から、28日は15時まで)

この展覧会は三重の2つの文化である和紙ともめんを紹介します。三重県飯南郡飯南町で産する深野紙(ふかのがみ)、ゆうづる会(松阪もめん手織り伝承グループ)、松阪もめん手織りセンター関連の展示です。

松阪もめん手織りセンター:http://matsusakamomen.com/

深野紙:http://www.tesukiwashi.jp/p/fukano1.htm

第三弾

テーマ:土佐和紙展

日 時:2017年1月30日(月)~2月4日(土)10:00~18:00(30日は16時から、4日は15時まで)

高知県手すき和紙協同組合による和紙の展示です。

ギャラリートーク

1F和紙体験工房で14:00~と6:00~に行います。

土佐和紙の職人による紙漉き体験

場所:1F紙漉き体験工房 1/31(火)~2/2(木) 随時・予約不要

高知県手すき和紙協同組合 http://www.tosawashi.or.jp/

第四弾

テーマ:日本画の紙を極める ~越前和紙が創り出す日本画の粋~

日 時:2017年2月6日(月)~2月11日(土)10:00~18:00(6日は15時から、11日は14時まで)

概要

大正10年、大陸から伝わった良質な麻紙を目指し、初代岩野平三郎氏が開発に取り組み、顔料の発色や墨付きの良さ、線描の豊かさの優れた日本画用の麻紙を復活させました。当時、横山大観氏、竹内栖鳳氏、富田渓仙氏、小杉放菴氏などが画材として愛用し、現在も、平山郁夫氏や千住 博氏に使用されています。

このように、越前では多くの日本画用紙が漉かれ、多くの芸術家たちに愛されてきました。この機会に、越前和紙の魅力に触れてみて下さい。

展示品(予定)

〔日本画用紙〕

岩野平三郎製紙所で漉かれた日本画用紙を中心に、越前で漉かれている日本画用紙

〔日本画の作品〕

〔三代目岩野平三郎を偲ぶコーナー〕

ギャラリートーク

2月11日(土)11:00~12:00

「岩野麻貴子さんが語る三代目岩野平三郎のすがた」

紙漉き実演

2月11日 11:00~16:00(途中休憩有)

越前の伝統工芸士による、楮紙の実演

場所:小津和紙1F実演コーナー

福井県和紙工業協同組合 http://www.washi.jp/

2017年1月8日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会と新刊情報

展覧会

WASHI 紙のみぞ知る用と美 展

The Wondrous Beauty and Utility of Japanese Handmade Paper

公益財団法人 紙の博物館関連

会 期:2016年9月9日(金)~11月22日(火)<大阪会場>

2016年12月8日(木)~2017年2月25日(土)<東京会場>

開館時間:10:00~17:00<大阪会場>

10:00~18:00<東京会場>

休館日:水曜日

会 場:

<大阪会場>大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪南館タワーA12階

<東京会場>中央区京橋3-6-18東京建物京橋ビルLIXIL:GINZA2F

入場料:無料

企 画:LIXILギャラリー企画委員会

制 作:株式会社LIXIL

協 力:其角堂コレクション・桂樹舎和紙文庫・公益財団法人紙の博物館

http://www1.lixil.co.jp/gallery/exhibition/detail/d_003551.html

新刊紹介

『WASHI 紙のみぞ知る用と美』 増田勝彦副会長関連

価 格: 1,800円(本体)

判 型:A4判変型(210mm×205mm)

製 本:並製 84頁

発 行:2016年9月15日発行

論 考:「和紙の魅力と可能性」関正純(高知県立紙産業技術センター 所長)

「手漉き和紙の用と美」増田勝彦(和紙文化研究会副会長)

http://www1.lixil.co.jp/publish/book/detail/d_86480515.html

2016年12月8日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

因州和紙フォーラム ~因州和紙のこれからを語る~ 増田勝彦会員 関係

さる10月15日(土)青谷地区にぎわい創出実行委員会主催で鳥取市のとりぎん文化会館を会場としてで行なわれました「因州和紙フォーラム」に当会副会長の増田勝彦先生が講師として招かれました。会場のフリースペースコーナーでは、手すき和紙製作技術&因州和紙の歴史をパネル・資料等が紹介され、因州和紙製品と因州和紙剪画(切り絵)や版画も展示されました。盛会の様子が新聞に掲載されましたのでご紹介いたします。

講 演「伝統と革新―古代から現代までつづく和紙の技術とデザイン―」

講 師:増田勝彦氏(和紙文化研究会副会長)

パネルディスカッション:「日本の手漉き和紙と因州和紙のこれからを語る」

パネラー:増田勝彦 氏(講演講師)・小野寺マヤノ 氏(剪画作家)・中森 祥 氏(鳥取県教育委員会事務局文化財課係長)・長谷川憲人氏(因州青谷こうぞ紙手すき和紙保存会会長)

コーディネーター:濵谷康郎 氏(鳥取県産業技術センター名誉研究員)

後援:鳥取県・鳥取県教育委員会・鳥取市など

関連HP

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1475132288090/index.html

http://www.tottori-inaba.jp/new-events/2016/10/post-718.html

2016年11月17日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

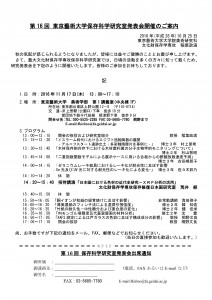

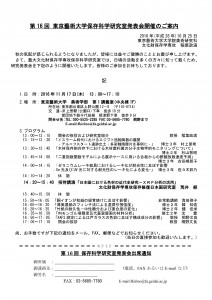

発表会 第16回 東京藝術大学保存科学研究室発表会開催

稲葉政満 会長関係

日 時:2016年11月17日(木) 13:00~17:10

場 所:東京藝術大学 美術学部 第1講義室(中央棟1F)

(〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 )

交 通:JR上野駅(公園口)下車 徒歩10分

営団地下鉄千代田線 根津駅下車 徒歩9分

問合せ:TEL:050-5525-2285 FAX:03-5685-7780(桐野まで)

E-mail:fkirino@fa.geidai.ac.jp

参 加:一般の方も可。詳細は添付資料参照して下さい。

1 2、年報

2、年報

年報

2016年11月9日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

展覧会 生誕300年 「若冲の京都 KYOTOの若冲」 景山由美子・山本順子会員 関係

会 場:京都市美術館(京都市左京区岡崎円勝寺町124 岡崎公園内)

日 時:2016年10月4日(火)~12月4日(日)9:00~17:00

入場料:大人1,200円 高大生1,000円 小中生500円

記念講演会:

11月12日(土)「若冲にとって京都とは何か・」 狩野博幸(美術史家・本展監修者)

ワークショップ

11月19日(土)「筒描きで若冲のミニ屏風を作ろう」青木聡子(染織家兼デザイナー)

本年は伊藤若冲生誕300年にあたり、各地で展覧会・講演会が行なわれておりますが、昨年11月の和紙文化講演会で山本会員関連の作品をDMSで紙繊維の分析診断、今年4月には和紙研月例会でも「〈生誕300年〉伊藤若冲が好んだ画紙について」という発表が景山由美子会員からありました。その発表は筋目書きなどの単色の水墨作品で若画冲が使った紙がどういうものだったかという、これまでにない視点で興味深く、新しい知見が得られました。その発表で調査した作品が本展に出品されているようです。

この展覧会も残るところあと20日あまりとなりましたが、大勢の観覧者でにぎわっているようです。展示替えもあるので全部見れないのが残念ですが、先日お邪魔した時は彩色画も墨拓画もある中で、墨画が多かったように思いました。前述したように和紙研で「紙」という視点の考察が行なわれているので、それを頭において拝見することにしました。

様々な題材の作品がありましたが、鶏図と鯉図が多く,鯉図は一面に10点、まさに壮観。他にも鷹・鶴・亀など、筋目書き・にじみ・ぼかしなど、墨色も様々で特に「眼」を見ていると、瞳がくっきりとして周囲が薄墨で巻かれていたり、わずかなにじみがグラデーションになったり、すっと引き込まれていきそうになることもあり、表現の多彩さが眼だけからでも感じました。

紙色は照明の関係や保存性のこともありますが、現在の宣紙のように真っ白く感じるもの、少し黄色味のあるものや二番唐紙に近い黄色味の強いもの、清朝代の墨画によく目にする薄墨を塗ったようなグレー調のもの、茶色味があるものなど何種類にも感じました。元がそういう状態であったかわかりませんが、そこに墨が加えられれば(もし何種もの墨であったならさらに)表現も大きく変わることになるでしょう。また、にじみ方の違いもあり、紙と墨にプラス若冲の技術と感性があのような素晴らしい作品群を創り出したのだろうと、岡崎公園を後にしました。

まだ観覧されていない方があれば、「紙」という新しい視点で、他の作品も含めて、若冲芸術をご堪能下さい。(日野)

関連HP

https://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/kmma/exhibition/2016_7_fiscal_Jakuchu.html

http://www.mbs.jp/jakuchu-kyoto/

関連出版予定

来月刊行予定『和紙文化研究24号』に「若冲が愛した画紙について」(景山由美子著)が掲載されます。発行しましたら本HPでお知らせいたします。ご購入などの方法はその時にお知らせいたします。

2016年11月9日 |

トピック:会員情報

« 古い記事

新しい記事 »