和紙情報

◆和紙情報

展示会

和紙に出会う展 ~日本と西洋の伝統手漉き紙が繋ぐ未来~

会 場:港区立エコプラザ 〒105-0013 東京都港区浜松町1-13-1

TEL 03-5404-7764

会 期:2018年2月18日(日)~3月16日(金) ※2月26日(月)休館日

入 場:無料

エコと和紙作りは共にあると語り、高知県檮原から上京して、港区エコプラザで何度もワークショップを続けているロギール・アウテンボーガルトさんは、原料栽培から紙漉きまでを一貫して行い、伝統の紙漉き技術大事にしている和紙作家。今回は手すき和紙の作品や伝統技法の紙漉きについて紹介する展示会。

会場にはエコに関する書籍や様々な取組みなどが紹介してあり、人にやさしい空間です。JR浜松町・地下鉄大門から徒歩5分、気軽に一度お越し下さい。

関連HP https://minato-ecoplaza.net/?p=264

わずか数十センチの土で5mの楮が育っています。隣に立つのはロギールさん

2018年3月8日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

展覧会1

「紙の仕事」

会 場:国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館

ICU HACHIRO YUASA MEMORIAL MUSEUM

〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2

TEL: 0422-33-3340 FAX: 0422-33-3485

会 期: 2018 年1月9日 (火) ? 3月9日 (金)

入 場:無料

アクセス:中央線三鷹駅南口または武蔵境駅南口より小田急バス国際基督教大学行にて終点下車。武蔵境駅からは、タクシーで10分。

第103回公開講座

演 題:「和紙の魅力」

講 師:名児耶 明 氏 (五島美術館副館長)

日 時:2018年2月10日 (土) 14:00~15:30

会 場:当館エントランスホール

聴 講:無料・事前予約制(先着100名)

関連HP

:http://subsites.icu.ac.jp/yuasa_museum/special_exhibitions.html#winter

:http://subsites.icu.ac.jp/yuasa_museum/

2018年2月3日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

展覧会2

「王羲之と日本の書」

会 場:九州国立博物館

〒818 – 0118 福岡県太宰府市石坂4-7-2 092-918-2807(代表)

会 期:平成30年2月10日(土)~ 4月8日(日)

休館日:毎週月曜日?ただし2月12日(月・振休)は開館、2月13日(火)は休館

開館時間:

日曜日・火曜~木曜日 9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

金曜日・土曜日【夜間開館】?9時30分~20時00分(入館は19時30分まで)

第1章 王羲之へのあこがれ

第2章 和様の書と平仮名の完成

第3章 和漢の書の新展開

第4章 書の娯しみと花開く個性

関連HP

http://www.kyuhaku.jp/

http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s50.html

2018年2月3日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

展覧会3

第11回 全国土佐和紙はがき絵展

会 場:いの町紙の博物館

〒781-2103高知県吾川郡いの町幸町110-1

TEL.088-893-0886 / FAX.088-893-0887

会 期:2018年2月27日(火)~3月31日(土)

9:00~17:00(入場は30分前まで)

入 場:大人500円

内 容:

今年は20の都道府県から613点の作品が集まりました。入賞・入選作品を含む全応募作品を展示。

関連HP http://kamihaku.com/exhibition/2689

2018年2月3日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

特集“神々しい色艶と音色、温かくそして凛とした和紙、雁皮そして越前鳥の子紙” 【2】

― 越前鳥の子紙が国の重要無形文化財に指定、越前生漉鳥の子紙保存会が保持者の認定を受けて ―

「越前生漉鳥の子保存会」が国の認定を受けたというのは、鳥の子生産の技術と製品を未来に向けて保存していくという貴重な役割を果たすことになります。これは将来に向けて、他の3団体と共に和紙にとって重要なことです。ただ、同時に「保存」という言葉を聞くと、現状維持または、現状維持を目的とするイメージが付きまといます。それは本来の保存の目的とは別に、保存してその先はどうなるのかという思いがあるからでしょう。

長い間、最高の技術を守り続けるということは、そのモチベーションと後継者育成も非常に大切なことで、それらを支えるという意味からも、技術の保存を次世代にどう活かしていくか、具体性をもった形で話題作りをし、和紙関係者や周辺の方々で真剣に考えていく時期にきていると思います。色々な考え方がありますが、現状維持というイメージをもつ「保存」を、次へステップするための基礎固めと考え、明確な先の姿を望めれば、新たなものを生み出すことにつながっていくと信じています。

今回は具体的な先の姿を描いて動いている越前の石川理事長の話と関連画像を今回はちょっぴりご紹介します。 (HP担当 日野)

「越前生漉鳥の子紙保存会とこれから」

福井県和紙工業協同組合 理事長 石川 浩

平成29年10月2日に「越前鳥の子紙」が国の重要無形文化財に指定をされ、同時に、技術保持団体として「越前生漉鳥の子紙保存会」が認定されました。今回の指定に対し、多くの関係者の皆様にご尽力いただきましたこと、深く感謝申し上げます。有難うございます。

さて、「越前鳥の子紙」は雁皮を原料とする紙で,奈良時代から漉かれてきた我が国の主要な手漉和紙の一つで、「鳥の子」の名称は,中世から用いられている雁皮紙の呼称の一つです。『下学集』(文安元(1444)年)には,「紙の色、鳥の卵の如し」と記載されております。越前では,平安時代から薄様の斐紙として漉かれ、鎌倉以降になると厚様の鳥の子紙が漉かれていました。特に料紙用の鳥の子紙が漉かれ,多彩な技法を使っての装飾料紙が多数誕生しております。

そこで、福井県和紙工業協同組合では「越前鳥の子紙」が重要文化財に指定されるのを機に、平安時代の装飾料紙の再現プロジェクトを行い、「鳥の子紙」の需要を喚起したいと考えております。再現につきましては、和紙文化研究会の皆様方や各方面の先生方のご協力をいただき進めているところです。特に、五島美術館の名児耶先生のご協力の元、平安時代の料紙をマイクロスコープで調査することで、紙の繊維の流れなどを見るチャンスをいただきました。当時の紙の漉き方などを議論する場をいただいており、その成果をまとめ、現在、試作抄きを行っているところです。秋には装飾料紙についてのシンポジウムを越前和紙の里にて開催予定ですので、ご期待ください。

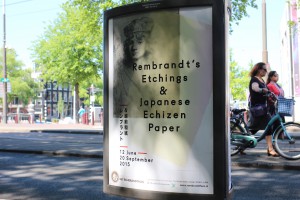

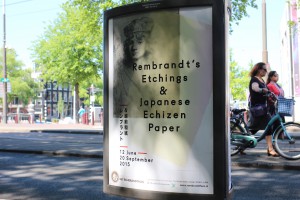

また「鳥の子紙」は、オランダの画家「レンブラント」がエッチングの版画用紙に使用しておりました。現在でも、国内外で様々なプリント用紙として「鳥の子紙」が使われております。7月にはロサンゼルスにおいて「Echizen Washi:Art of Japanese Paper」展を行う予定です。鳥の子紙を海外の皆様方に、版画用紙として、プリント用紙としてアピールし、販売拡大に努めていきたいと考えております。

今年は、紙の神様である「川上御前」をお祀りした岡太神社・大瀧神社の壱千参百年大祭を5月に迎えます。この大祭を契機として、使われる方々のニーズをとらえた和紙づくり、紙漉き技術の継承と革新、更には情報発信を行いながら越前和紙ブランドの向上に努め、これから1300年後もお祭りが開催されるように努力して参ります。今後ともご指導いただきます様お願い申し上げます。

1、2015年6月オランダアムステルダムの「レンブラント版画と越前和紙展」関連風景

2、

3、

4、平安時代の加飾を再現試作「打雲(雲紙)」

5、平安時代の加飾を再現試作「飛雲」

6、平安時代の加飾を再現試作「羅紋」

2018年2月3日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »