3月2016

◆会員情報

卓越した技能者(現代の名工)に田中正武会員選ばる 田中正武会員 関連

平成二十七年度 卓越した技能者(現代の名工) 第17部門 表具師として田中正武(73歳 東京都)会員が選ばれましたので御報告いたします。遅ればせながら2月の月例会でも皆さんにお知らせし、田中会員から一言いただいた所です。和紙研としても誇らしい思いで一杯です。

厚生労働省では、今年度(平成27年度)の卓越した技能者(通称「現代の名工」)の田中会員はじめ表彰対象者150名を昨年11月に決定し表彰が行なわれました。この制度は、昭和42年に創設した卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するもので、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標を示し、技能者の地位と技能水準の向上を図ることを目的としています。(厚生労働省HP参照)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103010.html

田中会員の技能功労の内容

表具の基本ともいえる和紙に深い関心を持ち、その研究に余念がない。その優れた感性や美的感覚を駆使した卓越した技能は高い評価を得ており、寺院等に保護されている数多くの宝物の修理を手掛け、文化財の保存に大いに貢献している。修理等の仕事に関しては、若手同業者に優れた技能・技法を生かせる場を提供し、また技能を継承するための場を提供するなど、業界全体の発展、技能振興、後継者育成のために取組んでいる。

また、和紙関係者では石州の川平正男氏が第13部門で同じく受章しております。心よりお祝いを申上げます。

2016年3月3日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

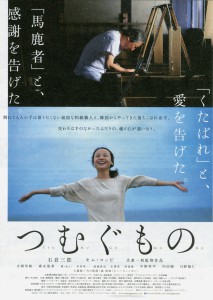

和紙関連の本格シネマ封切り迫る「つむぐもの」全国ロードショー

福井県和紙工業協同組合 関係

封 切:平成28年3月19日(土)より 全国順次ロードショー

会 場:有楽町スバル座 JR有楽町駅日比谷口前有楽町ビルヂィング2F

電話 03(3212)2326

内 容:テーマは「介護」。脳腫瘍で倒れた頑固な紙漉職人剛生(石倉三郎)と韓国からきた落ちこぼれ女子ヨナ(キム・コッピ)が繰り広げる物語。詳細は同封のパンプや公式HP参照。

ロケ地:福井県越前市五箇地区(岡太神社・大瀧神社・卯立の工芸館・石川理事長宅・成願寺などの付近)

協力団体:福井県和紙工業協同組合・一般社団法人日本介護協会・一般社団法人日本介護事業連合会

特別協力:石川 浩

2016年3月3日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

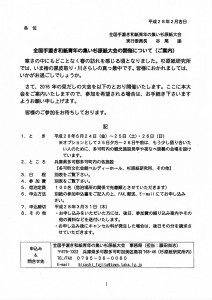

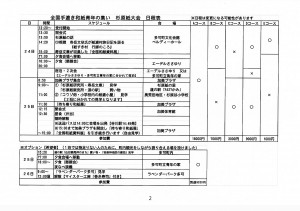

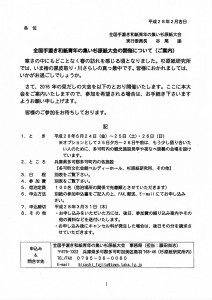

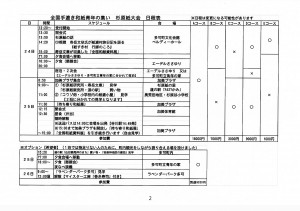

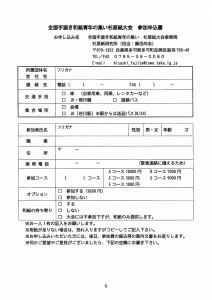

全国手漉き和紙青年の集い杉原紙大会の開催 杉原紙研究所 関係

会 期:平成28年6月24日(金)~26日(日)

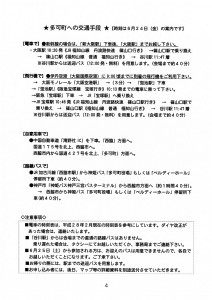

会 場:兵庫県多可郡多可町内の各施設(多可町文化会館ベルディ―ホール・杉原紙研究所など)

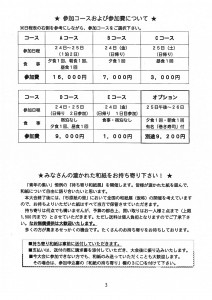

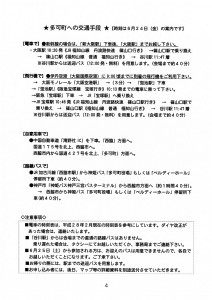

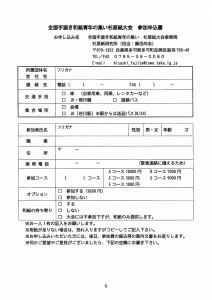

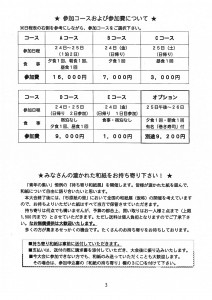

日 程:A~Eコースの5パターンあります。詳細は和紙研HP(3月更新分)を参照するか次頁記載の事務局まで問合せ下さい。参加費・申込み方法も同様です。

宿泊定員:100名(宿泊場所の関係で先着順)

申込締切:平成28年(2016)3月31日(木)

その他:申込み者には後日参加費の振込案内や資料を送付します。また、申込み後にキャンセル料が発生した場合は後日その分を請求します。

大会資料(案内・日程・参加コース・交通アクセス・資料)と申込み用紙はこちらからプリントして下さい。

申込み・問合先

〒679-1322 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽768ー46 杉原紙研究所内 TEL/FAX 0795(36)0080

全国手漉き和紙青年の集い杉原紙大会 事務局 (担当:藤田尚志)

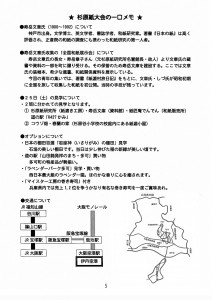

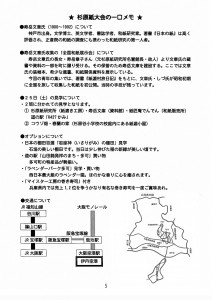

【杉原紙の里エリア紹介】

兵庫県の播磨地方には、奈良時代から優れた造紙技術があったことが知られています。多可町の北部・杉原谷で生まれたと考えられている杉原紙は、古代の播磨紙の技術、伝統をもとにして生まれた紙であると推定されています。

杉原紙の名が初出するのは平安時代。その後広く愛用されましたが、明治維新以降は機械漉き技術などにおされ徐々に衰退し、大正末期に杉原谷においての紙漉きの歴史の幕がおりました。日本が高度経済成長をはじめた昭和40年代のころ、町民の間で杉原紙を復活させたいという気運が高まりはじめます。昭和45年に当時唯一の紙漉き経験者であったお年寄りを中心に、約半世紀ぶりに杉原紙の紙漉きを現在に再現することに成功、同47年に町立杉原紙研究所を設立して本格的な再興に乗り出しました。

杉原紙研究所と杉原紙発祥の地碑

現在、杉原紙は国産コウゾを100%使用し、書道用紙やハガキ、障子紙など多様な紙の生産を行っています。自然なままの純白さを出すためのコウゾの川さらし作業は、1月から3月かけて行っており、冬の風物詩として多くのカメラマンが訪れます。

川晒しの様子

杉原紙研究所周辺には様々な施設があります。『杉原紙研究所』では身近に作業工程を見ながら職人とも気軽に話ができ、紙漉き体験コーナーもあります。

紙漉体験コーナー

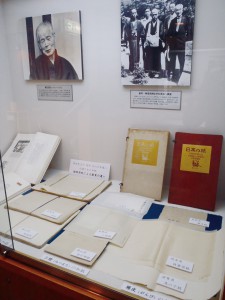

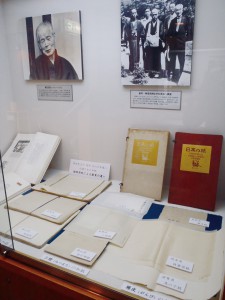

研究所に隣接する和紙博物館の『寿岳文庫』には他産地の和紙や貴重な和紙本の展示があり、また和紙販売所『でんでん』では杉原紙製品を買うことができます。

寿岳文庫 展示の様子

杉原紙製品の数々

隣接の道の駅「R427かみ」(※平成28年4月下旬頃からは、名称が『杉原紙の里・多可』になる予定)では、多可町内の特産品が買えるほか、レストランもありお食事ができます。一番の人気メニューは地元特産の百日鶏を使った「車留満(しゃるまん)定食」です。樹齢800年とも言われる杉の木に囲まれた『青玉神社』では心を癒される空間が広がり、清流『杉原川』では夏場には川遊びで賑わいます。

学んだり遊んだり食事ができたりと、ゆっくりと過ごすことの出来るエリアとなっていますので、多くの方のご来訪をお待ちしております。

道の駅「R427かみ」

車留満定食

青玉神社

研究所前にある杉原川の夏の様子

http://www.kitaharima-hi.com/pdf/area_a2.pdf

http://www.kitaharima-hi.com/kami/07_ken.html

2016年3月3日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、3月17日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

3月例会

日 時:3月19 日(土)13:30~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00~13:30 フリートーク

13:30~14:45 特別講義「三大手鑑について」宍倉佐敏会員 (下記参照)

14:45~15:00 休憩

15:00~16:40 会員発表

「リーフキャスティング(漉き嵌め)による修復処置について その2」

阿久津智広 会員(下記参照)

16:40~16:30 事務連絡・片付け・退出

会員発表

題 名「リーフキャスティング(漉き嵌め)による修復処置について その2」

阿久津智広 会員 PC・プロジェクター使用

リーフキャスティングは、新しい繊維を水の中に分散させて、虫喰い等の欠損部分へ流し込み、新しい紙を形成させて直す修復方法です。

前回の発表では、リーフキャスティングの歴史、原理、特徴(長所、短所)、そして和紙の資料への処置事例を紹介しました。今回の発表では、脆弱化した資料(竹紙、洋紙等)への処置事例を紹介したいと思います。皆さんにリーフキャスティングへの理解を深めていただくとともに、ご意見をいただきたいと思っております。

【講師プロフィール】

1979年栃木県生まれ 日本・イタリアで書籍、版画、素描等の修復を学び、現在、国立公文書館の修復室に勤務。

リーフキャスティンク作業

特別講義 「三大手鑑について」 宍倉佐敏 会員

PC・プロジェクター使用

和紙文化研究会において昨年4月の月例会では早稲田大学會津八一記念博物館で「文彩」の特別観覧がありましたので「手鑑」については皆さん興味あるところと考えます。今回は「手鑑」の意味や歴史から、手鑑の代表格である「三大手鑑」と宍倉会員がこれまで調査してきた数々の手鏡について講演いただきます。特に「大手鑑」については13種をより選ってスケッチなどを交えて解説予定です。

2016年3月3日 |

トピック:例会