◆会員情報

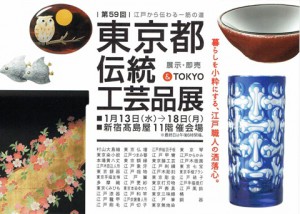

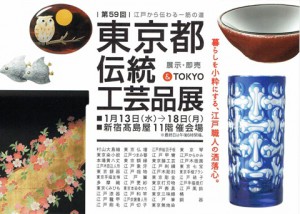

「江戸から伝わる一筋の道 第59回 東京都伝統工芸品展」

田中正武 会員関連

会 期:1月13日(水)~18日(月)

会 場:新宿高島屋11階 催会場

〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 TEL(03) 5361-1111

※連日午後8時まで開催。ただし1月15日(金)・16日(土)は午後8時30分まで、最終日は午後6時閉場。

実 演:田中正武会員の「からくり屏風」1月13日(水)10:00~20:00

主 催:東京都

後 援:東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会・

東京都伝統工芸士会・東京都伝統工芸品産業団体青年会

運営事務局:公益財団法人 東京都中小企業振興公社

外国人対応:英語・中国語に対応可能な通訳を会場内に配置等

主な内容

東京の職人たちが技を活かして作り上げた工芸品の展示販売、職人の技と伝統を体感していただける実演、来場者が職人の技にチャレンジできる「製作体験コーナー」、伝統工芸品が江戸時代の生活の中で使われている様子を紹介した情景模型(ジオラマ)

2016年1月6日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

小津ギャラリー越前和紙展示会

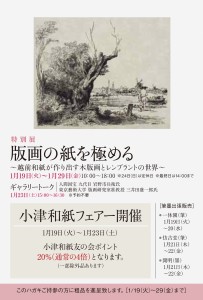

「版画の紙を極める ~越前和紙が創り出す木版画とレンブラントの世界~」

福井県和紙工業協同組合・小津和紙 会員関係

会 期:平成28年1月19日(火)~29日(金)

10:00~17:00 日曜休館、最終1月29日(金)14:00まで

会 場:東京日本橋 小津ギャラリー

内 容:版画作品とその使用和紙、越前和紙年表、レンブラントパネル他

展示品:

越前和紙の中では、生漉奉書をはじめ多くの版画用紙が漉かれております。そこで、越前のさまざまな紙に版画を行った作品を展示し、紙による仕上がりの違いなどをご覧いただき、越前和紙に触れていただきたいと考えております。

○版画作品と使用和紙

岩野市兵衛・山口荘八・山口和夫・山喜製紙所・沖水彩画用紙製造所など和紙を使用した版画作品

○復刻した江戸時代の鳥の子紙や現代の越前和紙を使用したレンブラント版画作品

○ 各工場で漉かれた楮紙を使用した木版画作品

トークショウ:1月23日(土)午後3時から岩野市兵衛氏と三井田盛一郎先生の予定

紙漉き体験:1月19日(火)午後より 雁皮紙漉き体験(予定)

問合せ:福井県和紙工業協同組合・小津和紙(担当:西本幸広)

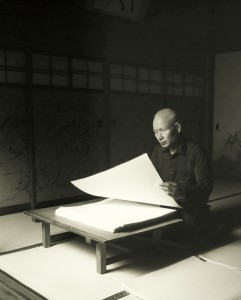

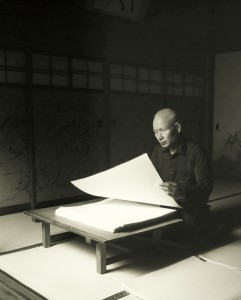

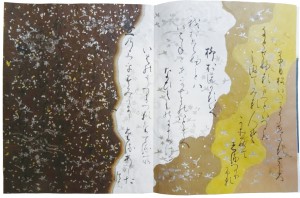

「人間国宝 岩野市兵衛さん」

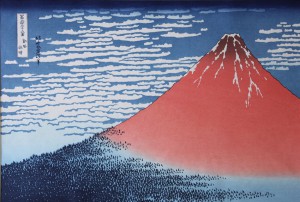

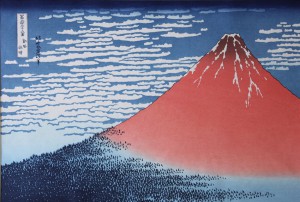

「岩野市兵衛氏が漉いた紙に刷った赤富士」

2016年1月6日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、1月14日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

日 時:1月16日(土)13:30~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00~13:30 フリートーク

13:30~14:45 特別講義「中世の竹紙」 宍倉佐敏 会員 (下記参照)

14:45~15:00 休憩

15:00~16:40 招聘講師発表「平安時代の装飾料紙と作り方」(下記参照)

16:40~17:00 事務連絡・片付け・退出

17:30~19:30 新年会 (見学者も参加できます。参加は当日受付ます)

招聘講師発表 PC・プロジェクター使用

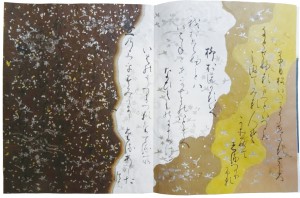

題 名「平安時代の装飾料紙と作り方」 藤本孝一 講師

平安時代から古写本には多くの装飾料紙が使われている。世界的に見ても装飾料紙本の最高作品は西本願寺本『三十六人家集』であろう。この作り方を中心に検討していきたい。また、装飾で特徴的なのは、漉返しといわれる黒い紙が再生紙でなく、装飾の一種であった。また、重ね継や破れ継の技法は、表裏を合わせた二枚重ねである。平安時代から江戸時代まで同じような作り方であったことを例示したい。

【講師プロフィール】

冷泉家時雨亭文庫調査主任 大本山随心院顧問(文化財担当)

装飾料紙

特別講義 「中世の竹紙」 宍倉佐敏 会員 PC・プロジェクター使用

一番唐紙、毛辺、連史紙、白紙など、歴史的に竹紙といえば中国製ということになっています。

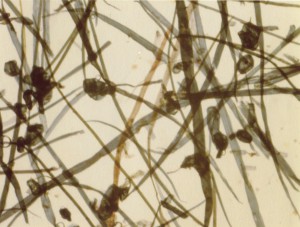

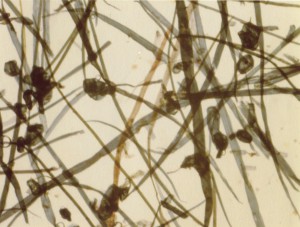

“なぜ日本では竹紙が発展しなかったのか”誰もが疑問に感じる興味溢れる内容です。竹紙の歴史と製法をはじめ、中世日本で使われた歴史的な6種の竹紙をプロジェクターを使い繊維画像と共に解説。

下の竹繊維画像は何のものでしょう。答えは講義中に説明があります。

竹繊維1と2

2016年1月6日 |

トピック:例会