月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、12月18日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 12月例会

日 時:12 月21 日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第25 回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「紙を見る」 尾村知子会員(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第24 回 宍倉ゼミ P C・プロジェクター使用

題 名「和紙 風土・歴史・製法( 柳橋真著) 7『杉原紙』」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

和紙の歴史の中で身分制度と用紙が対応するのは、鎌倉時代以降で杉原紙は檀紙などと共に高級な公文書用紙となった。

地味であるが品性があり安価な点が、質実剛健を旨とする武士たちに愛でられ武士達の公用紙とされ、生産が発展すれば、多くの人々に使われ大衆化されていった、江戸時代になると、全国の多くの紙産地で杉原紙が漉き始められ、武士の勢力も衰えると杉原谷の杉原紙も明治期に地元格が無くなり生産も中止された。

和紙を代表していた杉原紙の廃絶を惜しみ昭和41 年に「杉原紙発祥の地」の碑が建てられ、杉原紙の本も刊行され、昭和47 年に杉原紙研究所が開所され、多くの人々の努力で杉原紙が再現された。杉原紙の歴史的背景と杉原紙研究所の様子を読み直しましょう。

会員発表 PC・プロジェクター使用

「紙を見る」

尾村知子 会員

2004 年に全国手漉和紙青年の集いが東京で開催されました。それをきっかけに「手すき紙四人展」を小津ギャラリーで開催しています。一回目のメンバーは一代紙漉きである埼玉の新井悦美、和歌山の奥野誠、高知の中嶋久実子、京都の三宅賢三の四氏で、それぞれに個性的な紙および作品を出展していただきました。

伝統的な和紙とは異なる紙は、専門的に和紙を扱う方々からはあまり評価されることがありませんが、三宅氏の竹紙は注目を集めることになりました。今回の発表では数種類の竹紙を見ていただき、その製法を解説します。

また、伝統的な手漉き和紙の中でも国の無形文化財に指定され

た紙を見比べ、皆さまからの感想を伺いたいと思います。

①極若い嫩竹

②伐採の様子

③原料の若竹

④殺青

⑤天日干し

■プロフィール

尾村 知子 (TOMOKO Omura)

1989 年 『和紙の手帖』(全国手すき和紙連合会発行)の製作に関わる

1990 年 『季刊和紙』創刊号より編集に携わる(16 号まで)。

1993 年 和紙文化研究会に入会。

2019年12月5日 |

トピック:例会

◆和紙情報

展覧会

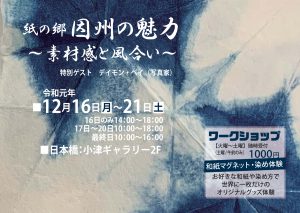

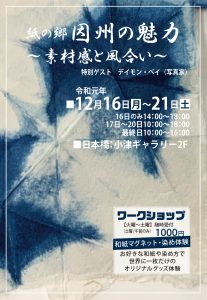

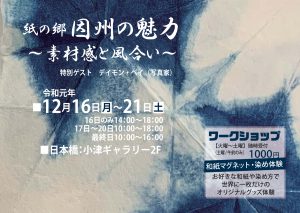

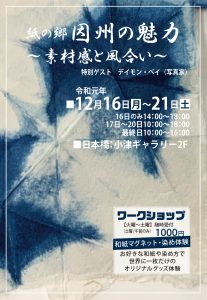

小津和紙 第2弾 因州和紙展 「紙の里 因州の魅力 ~素材感と風合い~」

書を中心に使われていた因州和紙が、近年、アートの世界にも素材として選ばれ始めました。藍染したタペストリーやアクセサリーなど、作品も並びます。

和紙だからこその表現を是非この機会にお楽しみください。販売もあります。

会 期:12月16日(月)~21日(土) 10:00~18:00

(ただし、16日は14時~、21日は~16時)

会 場:小津和紙2F

東京都中央区日本橋本町3丁目6-2 小津本館ビル tel.03-3662-1184

ワークショップ:和紙マグネット・染め体験

お好きな和紙や染め方で、世界に一枚だけのオリジナルグッズ体験

日 時:17日(火)~21(土)午前中 随時受付

参加費:1,000円

協 力 鳥取県因州和紙協同組合・因州青谷楮手漉き和紙保存会・株式会社ティエスピー・鳥取県

https://www.ozuwashi.net/gallery_schedule_detail.html?gallery_id=173

2019年12月5日 |

トピック:和紙情報

◆会員情報

展覧会

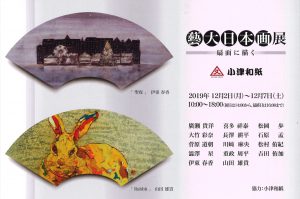

藝大日本画展 -扇面に描く- 小津和紙会員 関連

会 場:小津ギャラリー(小津本館ビル2階)

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2小津本館ビル

TEL 03-3662-1184

会 期:2019 年12 月 2 日~ 12 月07 日 10:00 ~ 18:00

※初日は14:00 から/ 最終日は16:00 まで

【出品作家】

廣瀬貴洋 喜多祥泰 松岡 歩 大竹彩奈 長澤耕平 石原 孟

菅原道朝 川崎麻央 松村侑紀 澁澤 星 重政周平 吉田侑加

伊藤春香 山田雄貴

https://www.ozuwashi.net/gallery_schedule_detail.html?gallery_id=170

2019年12月5日 |

トピック:会員情報

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、11月14日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、事務局宛に「FAX申し込み書」(03-5685-7780)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 11月例会

日 時:11 月16 日(土)13:30 ~17:0 0

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 第24 回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「『経師』という仕事について」

大入達男 賛助会員(下記参照)

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

第24 回 宍倉ゼミ P C・プロジェクター使用

題 名「和紙 風土・歴史・製法( 柳橋真著) 6『越前和紙 越前奉書・檀紙』」

女子美術大学特別招聘教授 宍倉佐敏 会員

私は若いころに和紙の製法や技術は美濃で学んだが、紙の表情や強さや柔らかさ暖かさ等の紙に関する総合的な性質は越前で学んだ。「勤動務先の上司は紙を知るには表具師に学べ、紙作りを見るなら越前を歩き廻れ」と教えてくれた。

何回か越前を見て感じた事は和紙の歴史の深さであった。御めでたい事や、祝い事に使う紙は古くから越前の奉書紙・檀紙であった。特に檀紙は和紙の初期から続く歴史の長い紙で和紙史それ自体の物語になり「みちのく紙」と呼ばれた、同時代には打ち雲・飛び雲などの装飾紙がつくられた。江戸時代には代表的良質和紙とされる奉書紙が生産された、なぜ越前の紙は優れているのだろうかをもう一度考えてみる。

会員発表 PC・プロジェクター使用

「『経師』という仕事について」

株式会社大入 代表取締役社長 大入達男 会員

①「経師」株式会社大入について

②「経師」の複製品事業の紹介

和本装幀の専門家「経師」-

もとは奈良時代、写経を行う仕事をそのように呼んでいました。そして時代が進むにつれ、経の本を作るようになり、やがてはあらゆる本の装幀を手掛ける専門家として確立をします。

株式会社大入はそんな「経師」の仕事を今に引き継いだ企業であり、現在は和本装幀のみならず、文化財の修復保存、複製品の製作事業にも携わっております。特に複製品製作事業ですが、高精細スキャニングマシン、インクジェットプリンターを導入しつつ、撮影手法や出力方法等、各工程全てに経師として培った伝統の技術・知識も活用しています。これにより製作される複製品は、弊社ならではのものです。もちろん、そこには和紙も大いに関わるところであり、今回はそこを含めた「現代における経師」という仕事についての様々をご紹介ができればと考えています。

①経師の図

②スキャンの様子

③和本見本

④複製品制作の様子

■プロフィール

株式会社大入 代表取締役 大入 達男

奈良時代より続く『経師』職の伝統を受け継ぎ、長年にわたり書画全般の仕立・修復・保存に携わってきた。昭和62年に株式会社大入を設立。文化財保存のトータルプロデュースができる企業として、全国の大学図書館・博物館・史料館等より業務を担い、重要文化財の修復をも手掛ける。

2019年11月10日 |

トピック:例会

◆和紙情報

展覧会

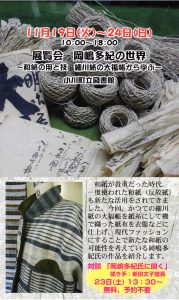

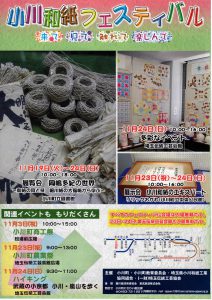

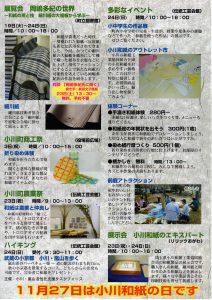

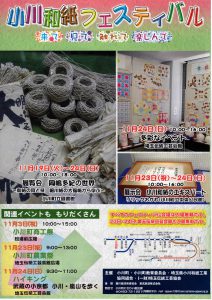

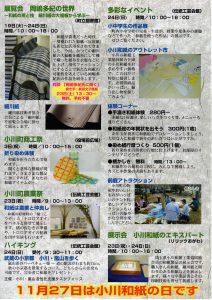

小川和紙フェスティバル

「岡嶋多紀の世界 ~和紙の用と技 細川紙の大福帳から学ぶ~」

会 期: 11月19日(火)~11月24日(日)10:00~18:00

会 場:小川町立図書館 地下

〒630-8213 埼玉県比企郡小川町大字大塚99番地1

TEL:0493(72)5965 FAX:0493-72-3185

mail:info@lib.ogawa.saitama.jp

主 催:小川町・小川町教育委員会・埼玉県小川和紙工業協同組合・埼玉伝統工芸協会

後援:細川紙技術者協会・東武鉄道株式会社

問合せ:小川町にぎわい創出課 0493(72)1221(内線233)

mail:ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp

対 談「岡嶋多紀氏に聞く」聞き手:新田文子館長

日 時:23日(土)13:30~

予 約:不要

料 金:無料

①岡嶋多紀の世界

②小川町和紙フェスティバル

2019年11月10日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »