◆和紙情報

和紙関連総合イベント

「手漉き和紙を未来に繋ぐ Connecting Handmade WASHI To Future」

関連HP http://matsue.handmade-washi.com/pages/1178063/page_201708081624

3部構成

①手漉き和紙展

日 時:10月8日(日)~12日(木) 10:00 – 17:00

会 場:松江テルサ 1Fロビー(アトリウムシャラ)

〒690-0003 島根県 松江市朝日町478-18 電話 0852-31-5550

内 容:

ExhibitionⅠ

◇全国の手漉き和紙展示

◇人間国宝 安部榮四郎の功績

◇出雲民藝紙展示

◇手漉き和紙の製作工程パネル展示

◇ 手漉き和紙道具展示

ExhibitionⅡ

◇島根の和紙

◇アーティスト・作家 × 和紙

◇出雲民藝紙と民藝

◇全国の手漉き和紙85リスト(下記参照)

②和紙シンポジウム

日 時:10月11日(水)13:30 - 16:30 13:00受付

会 場:松江テルサ7Fドームシアター

定 員:150名

参加費:無料(定員になり次第、受付を終了させていただきますのでご了承ください。)

内 容:

講 演:「和紙に生涯をかけた安部榮四郎」

講師:安部信一郎 氏(出雲民芸紙工房代表・安部榮四郎記念館理事長)

事業報告:「全国手漉き和紙のアンケート調査報告」

安部己図枝 氏(安部榮四郎記念館学芸員・実行委員会事務局)

パネルディスカッション

Panelist 1 五十嵐康三氏(全国手すき和紙連合会会長・(株)五十嵐製紙 代表取締役)

Panelist 2 安部信一郎氏(出雲民芸紙工房代表・安部榮四郎記念館理事長)

Panelist 3 エバレット・ブラウン氏(湿版光画家)

Panelist 4 川原隆邦氏(川原製作所代表)

Coordinator 上田剛司氏(元全国手漉き和紙連合会事務局長・和紙アゲタ代表)

③ワークショップ

ワークショップ(1日2回 先着5組)

1回目10:30~/2回目13:30~

・10/ 8(日)堀江努(縁結びリボンだるま)

・10/ 9(月)アトリエHaruiro(花の和紙ブローチ)

・10/10(火)山野孝弘(民藝調切り絵)

・ 10/11(水)松江和紙手まりの会(和紙手まり)

※当日会場まで直接お越しください。

写真の和紙プリント体験

画像の入ったスマホまたはSDカードを持参すれば、和紙にプリントできるようです。(お1人様1枚)※数に限りがあります。

主 催:和紙で結ぶ地域交流と国際交流事業実行委員会

共 催:全国手すき和紙連合会

後 援:島根県教育委員会・松江市

全国の手漉き和紙リスト

1 笹紙(北海道) 2 東山和紙(岩手県) 3 成島和紙(岩手県) 4 柳生和(宮城県) 5 丸森和紙(宮城県) 6 十文字紙(秋田県) 7 長沢和紙(山形県) 8 月山和紙 (山形県) 9 深山紙(山形県) 10 長谷川工房(山形県) 11 上川崎和紙(福島県) 12 西ノ内紙(茨城県) 13 五介和紙(茨城県) 14 烏山和紙(栃木県) 15 程村紙(栃木県) 16 桐生紙(群馬県) 17 小川和紙(埼玉県) 18 細川紙(埼玉県) 19 軍道紙(東京都) 20 小出和紙(新潟県) 21 小国和紙(新潟県) 22 越後門出和紙(新潟県) 23 雪布和紙(新潟県) 24 ヨシあし和紙(新潟県) 25 伊沢和紙 (新潟県) 26 八尾和紙(富山県) 27 越中和紙(富山県) 28 五箇山和紙(富山県) 29 悠久紙(富山県) 30 川原製作所(富山県) 31 能登仁行和紙(石川県) 32 加藤和紙(石川県) 33 越前和紙(福井県) 34 若狭和紙(福井県) 35 越前奉書(福井県) 36 越前生漉奉書(福井県) 37 駿河柚野紙(静岡県) 38 湯ヶ島和紙(静岡県) 39 西島和紙(山梨県) 40 内山和紙(長野県) 41 美濃和紙(岐阜県) 42 本美濃紙(岐阜県) 43 小原和紙(愛知県) 44 伊勢和紙(三重県) 45 深野和紙(三重県) 46 なるこ和紙(滋賀県) 47 黒谷和紙(京都府) 48 丹後和紙(京都府) 49 名塩和紙(兵庫県) 50 杉原紙(兵庫県) 51 淡路津名紙(兵庫県) 52 ちくさ和紙(兵庫県) 53 神戸和紙(兵庫県) 54 宇陀紙(奈良県) 55 吉野紙(奈良県) 56 美栖紙(奈良県) 57 保田和紙(和歌山県) 58 高野紙(和歌山県) 59 山路紙(和歌山県) 60 熊野和紙(和歌山県) 61 因州和紙(鳥取県) 62 出雲民芸紙(島根県) 63 石州和紙(島根県) 64 広瀬和紙(島根県) 65 石州半紙(島根県) 66 スサノオ和紙(島根県) 67 勝地半紙(島根県) 68 横野和紙(岡山県) 69 樫西和紙(岡山県) 70 備中和紙(岡山県) 71 おおたけ和紙(広島県) 72 徳地和紙(山口県) 73 阿波和紙(徳島県) 74 拝宮和紙(徳島県) 75 伊予和紙(愛媛県) 76 周桑和紙(愛媛県) 77 大洲和紙(愛媛県) 78 土佐和紙(高知県) 79 八女和紙(福岡県) 80 筑前秋月和紙(福岡県) 81 名尾和紙(佐賀県) 82 水俣和紙(熊本県) 83 さつま和紙(鹿児島県) 84 鶴田和紙(鹿児島県) 85 琉球紙(沖縄県)

学芸員募集

「越前市役所職員採用募集」

受付期間:9月7日(木)~29日(金)

詳細は以下HPをご参照下さい。

関連HP http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/29b-nittei.html

http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/29b-nittei.html

2017年9月20日 |

トピック:和紙情報

◆和紙だより

〖季刊 和紙だより54号 2017夏号の紹介〗

目次

〈越前和紙への提言〉…… 1頁

近藤陽子さん(王朝継ぎ紙研究会主宰)

「料紙装飾の至宝、王朝継ぎ紙を深め、広める」

〈取組紹介〉「ののすておりがみ」郷土の産業資源をヨシ紙に託して…… 2頁

〈レポート〉…… 3頁

講演会 村田健一氏(福井県文化財調査特別顧問)「文化財の宝庫五箇、千五百円の軌跡と奇跡」

〈情報欄〉…… 4頁

七夕吹き流しコンテスト、カワソさん祭り、など

〈速報〉…… 4頁

「越前生漉き鳥子紙保存会」異例の早さで国指定・重要無形文化財に認定される。

バックナンバー一覧(下記URL)からダウンロードできます。

http://washidayori.jimdo.com/

2017年9月20日 |

トピック:和紙だより

◆会員情報

特別公開 〈東京都指定有形文化財〉

祐天寺【旧崇源院霊屋宮殿】 田中正武 会員関連

日 時:10月13日(金)・14(土) 10:00~16:00

会 場:明顕山 祐天寺 本堂 〒153-0061 東京都目黒区中目黒5-24-53

TEL:03-3712-0819

入場料:無料

解 説:見どころ解説として、両日、①10時~、②11時~、③13時~、④14時~、⑤15時~の5回、約20分の解説が予定しております。自由参加。

関連HP http://www.yutenji.or.jp/index.asp

2017年9月20日 |

トピック:和紙文化講演会

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、9月14日(木)まで、添付「Web申し込み書」に必要事項を記入の上、下記例会委員専用アドレスへ添付してお送り下さい。entry@washiken.sakura.ne.jpまた、HP担当の日野宛に「FAX申し込み書」(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細はこちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

◆ 9月例会

日 時:9 月16 日(土)13:30 ~17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:00 ~ 13:30 フリートーク

※会員相互の情報交換の時間としてご利用ください。

13:30 ~ 14:40 2017 年度 第3回宍倉ゼミ宍倉佐敏 会員(下記参照)

14:40 ~ 14:50 休憩

14:50 ~ 16:40 「アメリカ議会図書館の保存修復」竹内真寿美会員

16:40 ~ 16:50 事務連絡

16:50 ~ 17:00 片付け・退出

※当日の進行状況により、スケジュールが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

2017年度 第11回 宍倉ゼミ プロジェクター・DMS使用

題名:和紙の歴史・近世の紙-3

「和紙の歴史 近世の和紙 -3『ワラで紙ができたのは何時頃、その製法は、紙質の特徴は、洋紙にも使うの?』」

女子美術大学特別招碑教授 宍倉佐敏

正倉院文書の中にワラ紙と思われる名称が出てくるが、製法も紙の現物も観えない。中国では竹紙と共に、ワラ紙も8 世紀頃にはつくられていたと思われる文章があるが、原料はイネかムギかも定かではない。

中国のワラ紙は竹紙同様にレッチング法で繊維化していたが、化学製品が発明され薬品蒸煮法が採用されて今日に至っているが、初期のワラ紙は繊維が短く、ヘミ・セルロースが多いので、紙は脆弱で単独では良質紙に成り難いので他の繊維に混合して使用された。

世界中に繁茂する草や藁類の繊維を茎幹繊維と呼び、各地で特色ある紙を製造していることも話題にする。

会員発表 PC・プロジェクター使用

題名「アメリカ議会図書館の保存修復」

竹内真寿美会員

アメリカ議会図書館(LC)はアメリカ合衆国の国立図書館であり、世界最大規模のコレクションを所蔵しています。そのコレクションは幅広く、国内外の図書、写本、新聞、版画、地図、写真、視聴覚資料などが含まれます。その膨大なコレクションの永続的な保存・利用を目指した

活動を行っているのが資料保存部門( Preservation Directorate)であり、コレクションの保存対策を行っている部やデジタル化などの資料の代替化を行っている部などの4 つの部(Division)からなります。2015 -16 年にかけて、その資料保存部門の中の1 つ、コンサベーション部(Conservation Division)での研修により、本と紙本( 版画、ポスター、手稿など)の資料保存の作業に携わる機会に恵まれました。

コンサベーション部の業務内容は、傷んだ資料の修復処置の簡易修理から本格修理、さらに保管環境の管理や資料の適切な容器への収納、利用者の資料の取り扱い方の指導など様々です。コンサベーション部での研修経験をもとに、LC がどのように資料保存に取り組んでいるのか、また保存修復作業ではどのような和紙がどのように使われているのかを実際に行った修復事例をもとに紹介します。

【講師プロフィール】

竹内真寿美 (MASUMI Takeuchi)

2001~2003 ランビエンテ修復芸術学院にて紙作品修復を学ぶ。

2004 イタリア フィレンツェにある Istituto per l’arte e il restauro

Palazzo spinelli に留学。

2005~2006 ランビエンテ修復芸術学院にて助手として勤務。

2007~2015 (株)Conservation for Identity(旧アトリエ・スズキ)にて勤務。

書籍や紙資料の修復を手がける

2015~2016 米国議会図書館 conservation部門 にてレジデント(研修生)とし

て勤務。

2016~ 独立。現在に至る

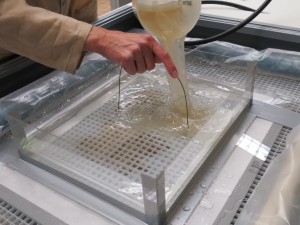

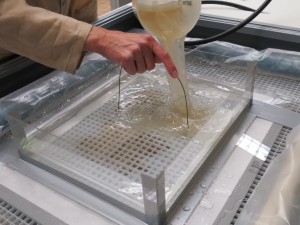

1: リーフキャスティング

2: 没食子インクの処置

2017年9月9日 |

トピック:例会

2017年度和紙文化研究会月例会予定

2017年度会員発表予定表(エクセルデータ)

※2017/8月は休会ですので見学はできません。

※テーマは仮題です。担当がまだ決定していない場合もあります。なお、発表者・発表内容・スケジュールなど変更になる場合があります。各月のお知らせをご確認下さい。

2017年8月10日 |

トピック:例会

« 古い記事

新しい記事 »