◆会員情報

会員情報

展覧会

Japan Digital Art Exhbition

日本デジタル・アート展

水木喜美男 会員関連

東京展

会 期:2025年9月12日(金)~9月17日(水)

12日13:00オープン 平日10:00~18:00 17日~16:00

(最終日14日は13:00?18:00)

会 場:O美術館

141-0032東京都品川区大崎1-6-2 大崎ニューシティ2号館2F

TEL:03-3495-4040

入場料:無料

交通アクセス:

JR大崎駅 北改札口・東口 徒歩2分

関連Web:https://www.shinagawa-culture.or.jp/o-art/

京都展

会 期:2025年10月22日(水)~10月28日(火)

12日13:00オープン 平日10:00~18:00 17日16:00

(最終日14日は13:00~18:00)

会 場:京都ぎゃらりい西利

入場料:無料

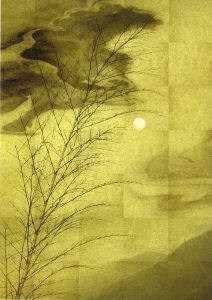

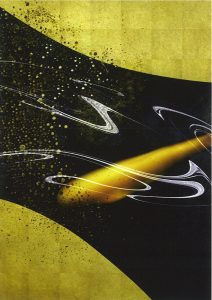

1夏月

2遊泳

3月映え

2025年9月11日 |

トピック:会員情報

◆会員情報

会員情報

展覧会

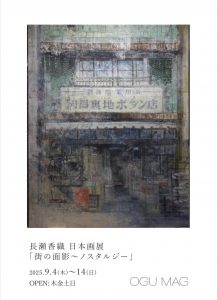

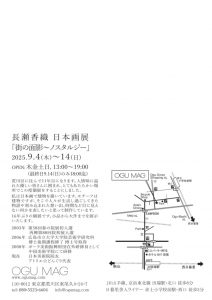

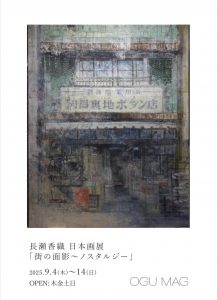

長瀬香織 日本画展「街の面影~ノスタルジー」

長瀬香織会員 関連

会 期:2025年9月4日(木)~9月14日(日)

開館は木金土日の13:00~19:00 月火水は休館

(最終日14日は13:00~18:00)

会 場:OGU MAG

〒116-0012 東京都荒川区東尾久24-7

TEL:080-5523-6604

入場料:無料

作 家:長瀬香織(Kaori NAGASE)

日本美術院院友・アトリエ☆どんぐり代表・和紙文化研究会会員

概 要:人情味に溢れる優しい方々に囲まれて、ここ荒川区に住み11年。そして

このあたたかい場所で16年ぶり2回目の個展を開催する。

作家のモチーフは建物だが、そこで生活してきた人々の想い出や過ぎた時

間など、目に見えない何かを映し出せないかをテーマとしている。一枚一

枚の絵に人それぞれの営みを感じて下さい。

交通アクセス:

山手線・京浜東北線 田端駅・北口改札より 徒歩8分

日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅・西口改札より 徒歩3分

関連Web:https://www.ogumag.com

E-mail:info@ogumag.com(運営:齊藤)

2025年9月4日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

和紙情報

展覧会

第69回 書宗院展 特別企画

ー早川清秘蔵コレクションによるー 文房四宝展

会 期:2025年7月27日(日)~8月3日(日) 9:30~17:30

(入館は17:00まで)3日は14:30まで

*30日(水)は展示休みのためご注意下さい。

会 場:東京都美術館1階・第4展示室

〒110–0007東京都台東区上野公園8–36 TEL 03(3823)6921

主 催:書宗院

書宗院展:日中における書の古典を重視して、長きにわたりすべてを臨書作品とする国内唯一の展覧会(創始者:故桑原翠邦、現理事長:高橋蒼石)

ギャラリートーク:7年7月29日(火) 13:00~

講師(収蔵者):早川忠文氏

問合せ:書宗院事務所 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3–17–7

第2北川ビル201 電話 03(6240)9772

パンフ 表

パンフ 裏

展覧会

あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~

会 期:2025年6月24日(火)〜 8月31日(日) 9:30~17:30

(入館は17:00まで)

前期:6月24日(火 )~7月27日(日)

後期:7月29日(火)~8月31日(日)

*前後期で一部展示替えを実施

会 場 すみだ北斎美術館

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2—7—2

TEL 03-6658-8936(9:30-17:30 休館日除く)

休館日:毎週月曜日 月曜が祝日または振替休日の場合はその翌平日

開館:7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)

休館:7月22日(火)、8月12日(火)

入館料:一般400円 高校・大学生・65歳以上300円

小中学生・障がい者 無料 割引など他は下記HPを参照

主 催:墨田区・すみだ北斎美術館

関連Web:https://hokusai-museum.jp/modules/Exhibition/exhibitions/view/4329

2025年7月10日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

展覧会

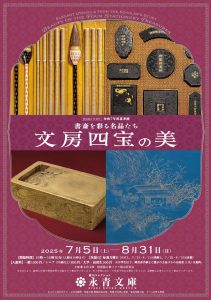

令和7年度夏季展

書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―

Elegant Utensils from the Scholar’s Study: Beauty of the Four Stationery Treasures

会 期:2025年7月5日(土)~8月31日(日)

10:00〜16:30(最終入館時間 16:00)

※ご来館にあたって事前予約は必要ありませんが、混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※状況により、臨時に休館や開館時間の短縮を行う場合がございます。

会 場 永青文庫

〒112-0015 東京都文京区目白台1-1-1 TEL 03-3941-0850

休館日:毎週月曜日(ただし、7/21・8/11は開館し、7/22・8/12は休館)

入館料:一般 1000円、シニア(70歳以上) 800円、大学・高校生 500円

※中学生以下、障害者手帳をご提示の方及びその介助者(1名)は無料

主 催:永青文庫 特別協力:ホテル椿山荘東京

概 要:

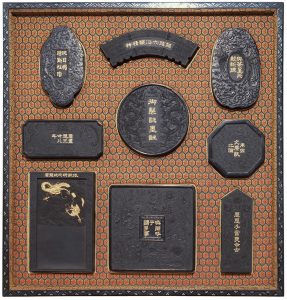

書や画をしたためる際に不可欠な筆・墨・硯・紙は、中国で長い歴史を経て進化し、知識人に愛玩されて「文房四宝」と呼ばれました。「文房」とは元来、詩作や読書にふけるための書斎・書院を意味し、「筆墨硯紙」が特に「四宝」として尊ばれたのです。それらは単なる実用的な道具としてだけでなく、文化的な価値が評価され、材質や装飾が鑑賞の対象となりました。

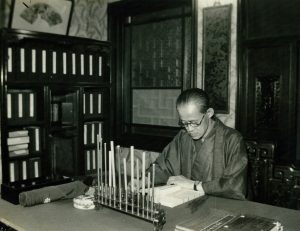

そうした「文房四宝」を愛好したのが、永青文庫の設立者・細川護立(もりたつ、1883~1970)です。護立は、幼少期から漢籍に親しみ、中国の陶磁器や仏像に関心を広げ、文具も収集しました。晩年の護立は、夕食後に必ず硯と筆を用意させ、書に親しんだということです。本展では、永青文庫に伝えられた護立の収集品から、「硯で墨をすって筆で紙に書く」という行為を彩った文具の数々をご覧いただきます。

また特集展示として、煙草入れなどの喫煙具も紹介します。煙草入れは、きざみ煙草を持ち歩くための入れ物で、江戸時代に喫煙が一般化すると、携帯に適した様式が確立しました。多様な技法や珍しい素材を用いた装飾の世界をお楽しみください。

展覧会の見どころ

細川家で大切にされた文房四宝を大公開します

永青文庫の設立者・細川護立は、晩年に中国文物に興味を移し、文房四宝を収集しました。息子の護貞(もりさだ、1912~2005)も、護立の収集に立ち合うことが多かったといい、父と共に文房四宝への関心を深めました。護立没後の1972年に開催された「永青文庫開館記念展」では、護立の中国美術コレクションから文房四宝が多く紹介され、『永青文庫名品選 文具』(細川護貞編、木耳社、1978年)も上梓されるなど、細川家で重視された分野であったことがうかがわれます。

本展では、そうした文房四宝について、90点以上を再調査し、その中から選りすぐりの60点あまりを20年ぶりに大公開します。

護貞は硯について、「石の良し悪しよりも銘を刻った人に憧れ(中略)学者や文人がこの硯を持って愛玩していたと思うと硯に対しても一種違った感情を持つことが出来た。」と述べています。そのような鑑賞は、文房四宝の魅力をより深いものにしてくれるでしょう。

関連誌:『墨295号』(芸術新聞社 2025年7・8月号 扉と146~147頁)

関連Web:https://www.eiseibunko.com/

1 チラシ 表

2 チラシ 裏

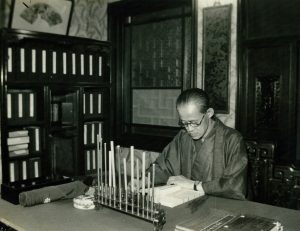

3 細川護立 氏

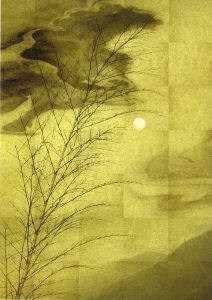

4 乾隆年仿澄心堂紙

5 王漁洋淄硯

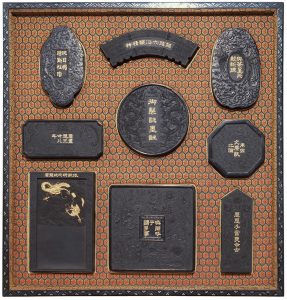

6 乾隆年製 御製詠墨詩墨

7 百寿文軸筆

2025年6月28日 |

トピック:和紙情報

◆和紙情報

和紙情報

展覧会

平安書道会九〇〇回記念特別展

【極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識】

会 期:2025年6月24日(火)~8月3日(日)

10:00~17:00(入館受付は16:30~まで)

会 場:五島美術館 〒158—8510東京都世田谷区上野毛3-9-25

電話050-5541-8600(ハローダイヤル)

休館日:毎月曜日(7月21日は開館)、7月22日(火)

入場料:一般1400円/高・大学生1100円/中学生以下無料

・団体20名以上1人1200円

・障害者手帳をお持ちの方、ならびに介助者の方1名は200円引

・庭園入園のみ(展覧会をご覧にならない場合)は1人300円(中学生以下無料)

主 催:公益財団法人五島美術館・一般社団法人書芸文化院・

日本経済新聞社

後 援:公益社団法人全日本書道連盟

関連誌:『墨295号』(芸術新聞社 2025年7・8月号 特集「飯島春敬の仕事」)

関連Web:https://www.gotoh-museum.or.jp/

1 パンフ表

2025年6月28日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »