◆会員情報

〖海外活動〗

展覧会:「クロス&メモリ{2}」

(イギリス・ヨークシャー州)

米山和子(Yoneyama Yoriko)会員

日時:2013年8月18日−11月3日 毎日11時−16時

会場:世界遺産ソルテア内・Salts Mill 紡織工場跡

企画:レスリー・ミラー(LESLEY MILLAR)

入場:無料

和紙の研究から飯糊を知り、米を美術作品の素材とした作品‘Rice Dream’2を米山和子会員が出品しております。この会場は後期産業革命時代にソルト氏によって作られた168メートル X 16メートルの紡織工場で、普段デビッド・ホックニー美術館やレストランを持つ施設ですが、今回、通常は一般に公開されず、その剥離壁や内部構造がまだ当時の記憶や匂いを保持するスピニングルーム(紡織場)にて、布と記憶に関する展覧会を開催しております。

関連HPは

http://www.culture24.org.uk/art/craft/textiles/art447815

http://www.clothandmemory.com/

2013年10月6日 |

トピック:会員情報

◆和紙情報

特別展 土佐和紙とプラチナプリント/オルタナティブプロセス:新たな価値創造への試み

会 期:2013年9月28日(土)~10月20日(日)9時~17時

休館日:月曜日(祝日の場合は開館し、翌火曜日休館)

会 場:いの町紙の博物館 3F展示室休館日

入館料:500円 (小中校生 100円)

主 催:いの町紙の博物館・土佐和紙国際化実行委員会・いの町地域雇用創造協議会

和紙開発ディレクター:西丸雅之

漉造:高知の若手紙漉き職人のグループ「土佐の山・紙資源の会」(田村亮二・田村寛)

紙質:土佐楮100%の中性紙。ソーダ灰煮、添加物・コーティング剤など一切不使用。

お問い合わせ

いの町紙の博物館 高知県吾川郡いの町幸町110-1 tel:088-893-0886

http://459magazine.jp/culture/paper/5660/

---

土佐和紙とプラチナプリント(PDFファイルです)

2013年10月6日 |

トピック:和紙情報

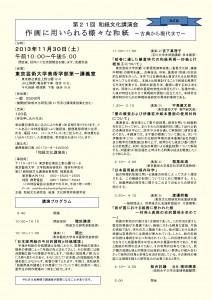

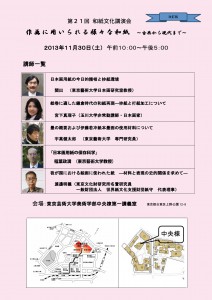

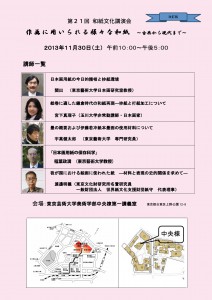

◆第21回 和紙文化講演会について

半田正博講師のご逝去にともない講師変更のお知らせを申し上げます。詳細は改訂版の講師紹介及び講演会チラシをご参照下さい。

期 日:11月30日(土)

会 場:東京藝術大学 美術学部中央棟第一講義室

講師と演題 (都合により変更の場合があります)

9:40 開場

10:00〜10:10 開会の挨拶 増田勝彦(副会長)

10:10〜11:00 「日本画用紙の今日的諸相と抄紙環境」

関 出(東京藝術大学日本画研究室教授)

11:00〜11:50 「絵巻に適した鎌倉時代の和紙再現―抄紙と打紙加工について」

宮下真理子(会員)

13:20〜14:10 「墨の概要および伊藤若冲紙本墨画の使用材料について」

宇髙健太郎 (東京藝術大学 専門研究員)

14:10〜15:00 「日本画用紙の保存科学」

稲葉政満(会長)

15:20〜16:10 「我が国における絵画に使われた紙 ―材料と表現の史的関係を求めて―」

渡邊明義(一般財団法人 世界紙文化支援財団紙守 代表理事)

16:10〜16:50 総合討議 座長 増田勝彦

17:00 閉会

(以下画像をクリックすると拡大画像を表示できます)

改訂 第21回講演会チラシ 改訂 第21回講演会講師紹

2013年10月3日 |

トピック:和紙文化講演会

月例会見学ご希望の方々へ

見学希望の方は、10月16日(水)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、月例会担当の日野宛(東京文物)にFAX(03−3759−7103)でお申し込み下さい。なお、当日見学代として2,000円ご用意下さい。

会場の関係で先着10名様までといたしますのでお早めにご連絡下さい。

FAX 申し込み書<Wordファイルです>

日 時:10月19日(土)13:30〜17:00

会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室

13:30~14:15 原典講読

「造紙説 越前紙漉図説」阿久津智広会員

14:15 ~15:45 会員発表 下記参照 PC・プロジェクター使用予定

15:45~16:00 休憩

16:00~16:30 会員発表 下記参照

16:30~16:45 特別報告 下記参照

16:45~17:00 事務連絡・片付け・退出

会員発表

題名「洋紙の製造法 〜和紙と対比して〜

紙の博物館 前学芸部長 丸尾敏雄

洋紙を主体に製造法全般について説明し、和紙との対比を行う。洋紙製造工程は全て機械化され、品質向上に努めながら徹底的に生産性向上・効率化が図られてきた。しかし抄紙原理や紙表面の加工方法は両者ともに原理的にはほとんど同じであり、一部に相違が存在する程度である。「洋紙とは、和紙とは」の区分については和紙研のみなさんと一緒に考えてみたい。

現在の最新の洋紙製造法を紹介するに際し17世紀のヨーロッパの手漉きによる洋紙製造法から、抄紙機の発明者・ルイロベールを経て発展してきた抄紙機械の歴史を簡単に振り返る。また、製紙原料や原料処理設備の発展の経緯や製紙用薬品、更に洋紙の寸法についても触れる。

【講師プロフィール】

丸尾敏雄(まるおとしお)1936年生まれ 77才

紙の博物館OBボランティア・前学芸部長 東京都江戸川区在住

九州大学理学部化学科卒業後、日本パルプ工業に入社。’79年の合併で王子製紙社員。研究所、工場研究技術部、本社の研究開発部、技術サービス部、技術部を歴任。’98年に退職し、紙の博物館に勤務。

著書 共著:『紙のなんでも小辞典』(講談社) 監修:『紙の歴史』(創元社)

共同監修:『紙の文化事典』(朝倉書店)

特別報告

題名「アイオワ大学漉き返し紙実験結果報告」

ケンタッキー州立大学図書館資料保存課資料保存専門司書 日沖和子先生

現在国立公文書館で、資料保存関係のプロジェクト参加のため筑波センターに短期出張中のお忙しいところ例会に参加いただきました。以下関連HP。

http://sinnombrepress.wordpress.com/2013/08/28/historic-recycled-papermaking/

2013年10月2日 |

トピック:例会

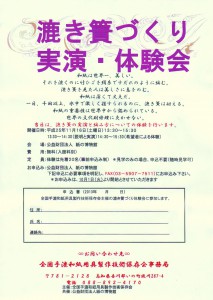

◆和紙情報

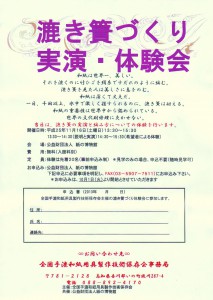

11月16日(土)に東京王子の公益財団法人紙の博物館で、全国手漉和紙用具製作技術保存会によって「漉き簀づくり実演・体験会」が開催されます。詳細は下記。

(画像をクリックすると拡大されます)

2013年10月2日 |

トピック:和紙情報

« 古い記事

新しい記事 »